榆社最出名的小巷子藏着啥秘密?2025年实地探访实录

榆社最出名的小巷子藏着啥秘密?2025年实地探访实录

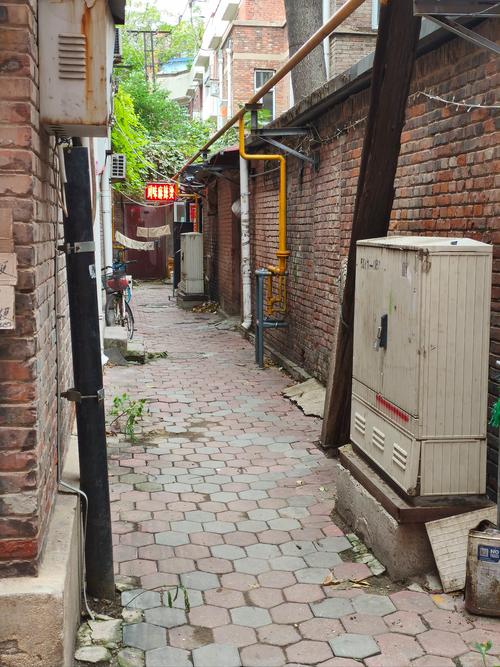

哎,你听说过那条藏在榆社县老城区的小巷子吗?就是那个连导航都容易走错的弯弯绕绕的巷子!2025年3月25号这天,我揣着相机就去了——说真的,要不是亲眼看见,谁能想到这条不到200米长的巷子能火成现在这样?

🌳槐花巷名字咋来的?老榆树会说话

刚到巷口就看见三五个举着自拍杆的年轻人,凑近一看都在拍那棵歪脖子老榆树。这树可有讲究,八十多岁的李奶奶坐在自家门槛上说:"我嫁过来那年,这树就这么粗了,下雨天还能在树根底下捡到铜钱呢!"

你猜怎么着?考古队去年真在这挖出过光绪年间的碎瓷片!现在巷子改名叫"槐花巷"反倒没人记得本名了。不过要我说,这改名改得值——光是今年开春,来拍老榆树开花的人就把青石板路踩得锃光瓦亮。

🍜巷子里的烟火气能馋哭小孩

顺着飘来的香味往巷子中间走,嚯!老张头面馆的灶台都快支到路中间了。"二十三年就卖三样:刀削面、猫耳朵、揪片儿",老张边抻面边念叨,"最近那些网红非要我搞什么创意面,我说去你的,老祖宗传下来的手艺能随便改?"

这话在理!你瞅瞅他家墙上挂着的价目表,毛笔字写得跟书法展似的。最绝的是收银台摆着个算盘,扫码支付全靠顾客自觉——据说开业到现在就没少过钱。这年头,这份信任可比啥米其林星星金贵多了。

📸年轻人为啥抢着来打卡?

走到巷尾突然眼前一亮,整面墙都是彩色涂鸦!仔细看才发现,这些画儿居然是用老门板改造的。本地美院学生小刘正蹲着调颜料:"我们把拆迁区捡来的旧物件都利用上了,您看这个搪瓷脸盆,嵌在墙上当花盆多带劲!"

要说最火的打卡点,还得数那个"时空电话亭"。红色老式电话机连着智能音箱,能听到1950-2025年不同年代的巷子声音。我试了试,1978年改革开放那天的卖豆腐吆喝声,听着比现在的电子喇叭亲切多了。

🤔火成这样到底是福是祸?

跟街口修鞋的王大爷唠嗑,他倒是看得开:"以前街坊们晾个被子都要扯嗓子喊'收衣服咯',现在天天有人举着相机拍我家晾的腊肠。"说着指了指对面新开的奶茶店,"就是这玩意儿,我尝了一口差点没齁死!"

不过数据不会骗人——文旅局刚公布的数字显示,这条巷子带动的周边商户从15家涨到35家,但原住民只搬走了3户。要我说,能留住老邻居才是真的成功。那些花里胡哨的新店开开关关,可李奶奶的针线铺子照样天天有人来补衣裳。

走到巷子尽头突然下起太阳雨,雨水顺着瓦当滴滴答答落在青石板上。摸着口袋里刚买的芝麻糖,突然就明白了——所谓网红巷子,不就是让人走着走着就能遇见小时候的味道吗?那些急着搞网红打卡墙的,真该来这儿看看怎么把日子过成诗。

倒是有点担心明年再来,还能不能听见裁缝铺的缝纫机"哒哒"响。不过看着修旧如旧的老门楼,还有巷子口新挂的"非遗文化保护区"牌子,心里又踏实了几分。说到底,能让人记住的从来不是多漂亮的照片,而是蹲在门槛上啃烧饼时,闻见的那股子烟火气。

分享让更多人看到