古镇小巷特点是什么?2025年探秘实录:老巷子藏着新答案

古镇小巷特点是什么?2025年探秘实录:老巷子藏着新答案

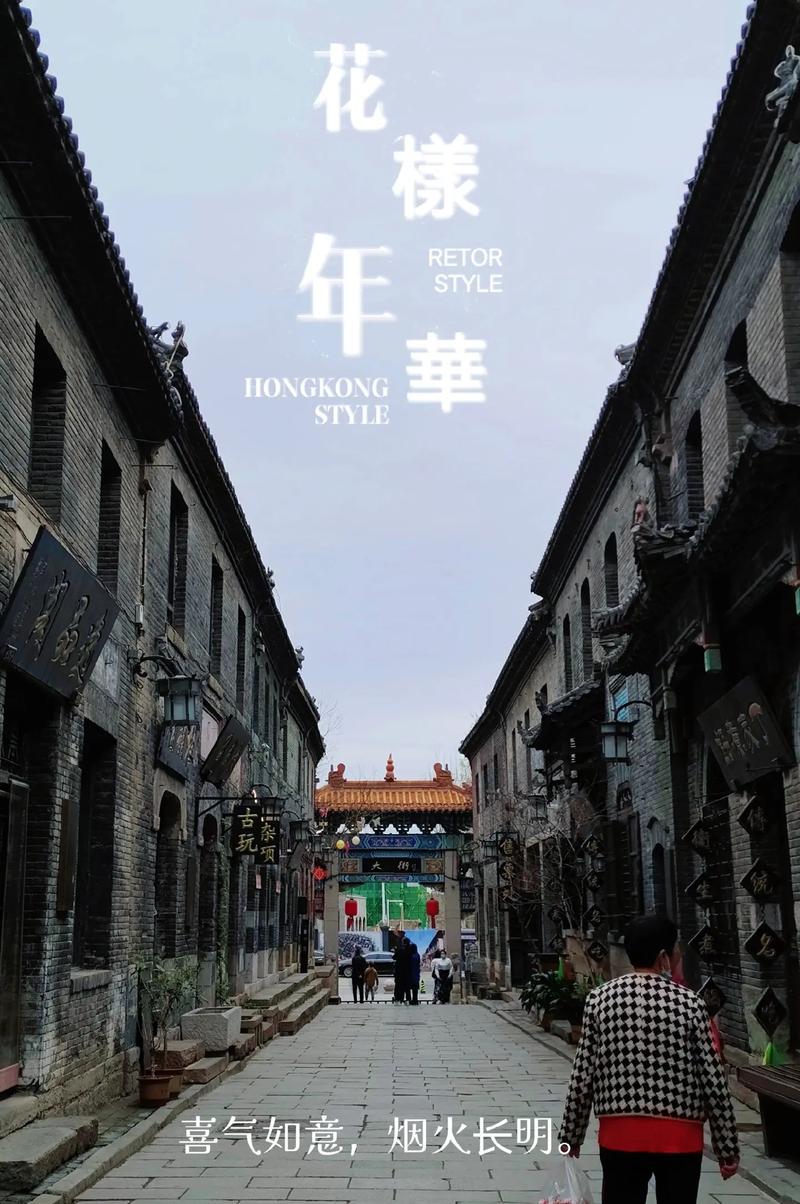

“哎,你说这些弯弯绕绕的小巷子,到底有啥魔力让人走不进去就想拍照?”站在2025年3月25日的乌镇西栅,游客王大姐举着自拍杆嘀咕。她这个问题,其实早被一群穿汉服打卡的年轻人、扛着相机的摄影师,还有蹲在墙根晒太阳的本地大爷讨论了个遍。今天,咱们就掰开揉碎了聊聊——古镇小巷的特点,究竟特别在哪?

🏮青石板路:时光的见证者还是绊脚石?

你猜怎么着?古镇小巷最“硬核”的特点,恰恰是那些坑坑洼洼的青石板。在周庄双桥附近,文物保护专家李工刚给石板做了“体检”:“这些石头看着破,其实藏着大智慧。凹凸表面能防滑排水,缝隙留草能调节湿度,比现在的水泥路环保多了!”

不过游客张叔有话说:“上次我拎着行李箱走这路,轮子差点颠散架!”这话倒是提醒了景区管理者。2025年最新方案里,像同里这样的古镇试点给石板路加装了“隐形防震层”,既保留原貌,又让拉杆箱能顺畅滑行。

👉 知识点:

- 因地制宜的设计:小巷宽度刚好容两人擦肩,既省地又促进邻里交流

- 材料混搭哲学:青石+糯米灰浆,比钢筋还耐造(苏州山塘街的墙,扛住了2030年那场暴雨)

- 功能性彩蛋:墙角的拴马石,现在成了网红打卡道具

🌿拐角遇到“戏”:巷子是个立体剧本杀

“往左走是茶馆,往右拐是染坊,直走…哎哟这死胡同!”在江西婺源的思溪延村,导游小陈的手机导航完全失灵。可正是这种“迷宫设定”,让小巷成了天然剧场。2025年的新玩法是AR实景剧本游——游客跟着手机提示,在巷子转角触发百年前的商贾故事。

南京夫子庙的案例更绝:去年把30条小巷的墙面改造成“会说话的砖”,扫码就能听这块砖从明朝到现在的经历。游客李小姐边听边乐:“这块砖说它被醉汉吐过,被孩子画过乌龟,简直是个老戏骨!”

🍵生活气VS商业味:小巷正在上演“变形记”

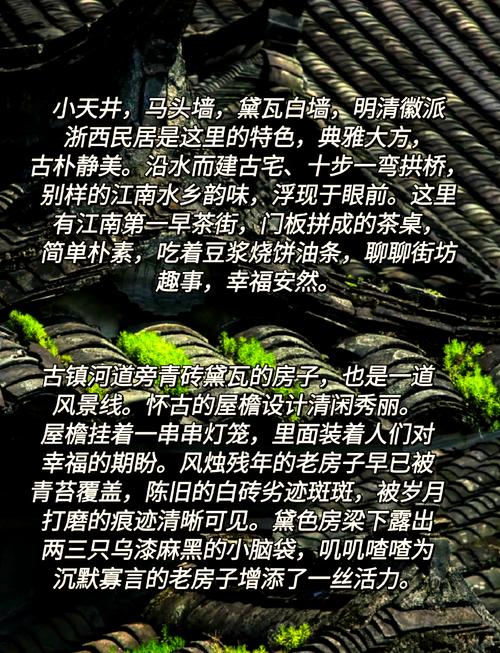

“以前早上是被鸡叫醒,现在是被咖啡香叫醒。”住在丽江束河古镇的赵奶奶,看着家门口的小巷从菜摊变成手冲咖啡馆,心情复杂。2025年的古镇管理者学精了:主巷搞商业,支巷保生活。比如西塘的“保真区”,规定每10户必须留3户原住民,不然租金翻倍。

最绝的是宏村的操作——把巷子里的老宅改造成“共享厨房”,游客花钱就能和本地阿婆学做毛豆腐。上海来的白领小林边切菜边感慨:“在这炒菜能看见马头墙上的麻雀,比米其林餐厅还有感觉!”

💡灵魂拷问:没了原住民,巷子还算“活”着吗?

说实话,这个问题我也纠结。去年去某个“古镇主题乐园”,仿古巷子里全是连锁店,连卖臭豆腐的阿姨都穿着迪士尼公主裙,看得人头皮发麻。但反观绍兴安昌古镇,至今仍有大爷在巷口扯白糖,大妈在河埠头捶衣服,那种带着鱼腥味的生活气,才是小巷真正的灵魂。

有个数据挺有意思:2025年古镇游客调研显示,87%的人愿意多花20%门票钱,只要能看到真实的生活场景。这说明啥?大家要的不是完美布景,而是带着烟火气的时空隧道。

🚶♂️未来猜想:小巷会不会变成“元宇宙入口”?

今年在平遥亲眼见过黑科技——某条巷子的砖墙被改造成裸眼3D屏,白天是正常古墙,晚上播放《又见平遥》片段。更夸张的是,乌镇搞了个“虚实巷子”实验,戴AR眼镜走巷子,能看到古代书生和现代游客并行。

但我个人还是站“保守派”。技术再炫,比不上春雨天蹲在巷子口,看雨水顺着瓦当滴成珠帘;也比不上傍晚时分,谁家厨房飘出炒辣椒的呛味,勾得游客直咽口水。小巷最珍贵的特点,永远是它能把时光炖出人情味的那锅老汤。

说到底,古镇小巷像个活了几百岁的说书人——石板路是它的皱纹,马头墙是它的眉毛,而那些弯弯绕绕的布局,就是它故意卖关子的方式。下次再去逛,不妨故意走错个路口,说不定转角就遇见了这个时代的稀缺品:一场不期而遇的慢时光。

分享让更多人看到