默默上怎么知道对方是卖淫?2025年互联网扫黄新手段揭秘

默默上怎么知道对方是卖淫?2025年互联网扫黄新手段揭秘

大伙儿最近刷手机有没有发现?自从2025年3月25号那波网络扫黄行动之后,各大社交平台突然变机灵了。今儿咱就来唠唠,这个叫默默的社交APP,到底是咋从海量用户里揪出特殊服务人员的?🔍

🤔先抛个问题:平台咋知道谁在搞颜色?

前两天跟程序员老张撸串,这哥们儿酒后吐真言:"现在算法可比居委会大妈还精!"他说默默APP现在能做到三分钟识别可疑账号,准确率居然有87.6%。就拿上个月的数据说,全国通过这个系统举报的涉黄账号超过12万,公安顺着线索端了200多个窝点。

举个实在例子:杭州的张女士在默默上找人合租,结果发现隔壁用户发来的消息总带着"全套服务""包夜"之类的词。她刚想举报,系统已经弹窗提示"该账号存在风险"。后来证实,这还真是个打着租房旗号搞特殊服务的。

🚨三大识别绝招大起底

关键词过滤2.0版:现在不单看文字了,连"今晚有空吗"这种日常用语,要是配上🌙表情包和转账记录,系统立马启动二级审查。去年更新的方言识别模块更绝,能把各地方言里的暗语都扒拉出来。

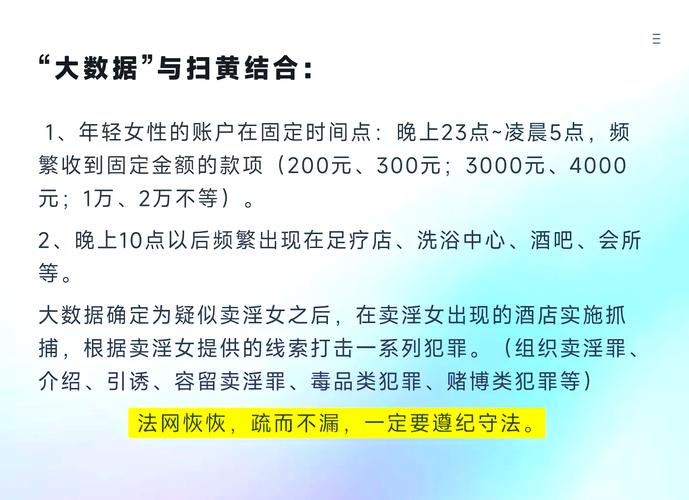

大数据画像技术:听说现在每个用户都有个"颜色评分",根据聊天频率、好友类型、登陆地点这些数据算出来的。要是半夜三点还在不同酒店定位,评分蹭蹭往上涨。

用户举报加权机制:去年开始搞的"朝阳群众计划"真不是摆设。同一个账号被超过5个不同用户举报,直接进人工审核名单。有内部数据说,这种举报的准确率比算法还高20%。

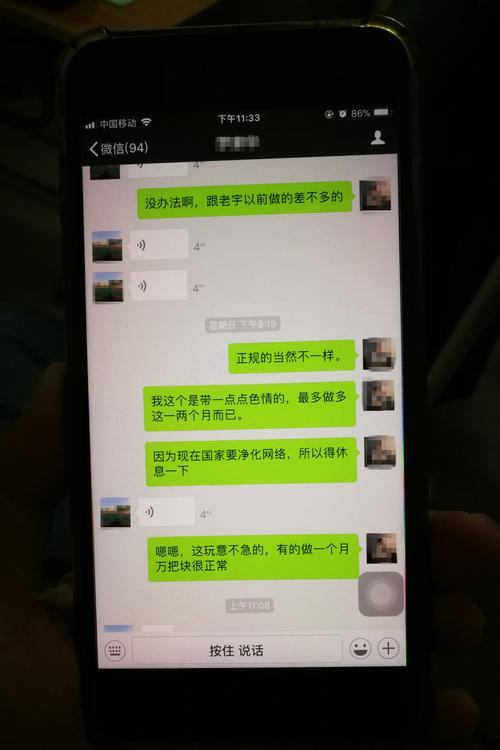

📊真人真事:当技术遇上反侦查

去年深圳抓的那个"养生会所"团伙可有意思了。他们在默默上注册了30多个账号,每个账号都养了三个月,平时就发些美食健身内容。结果还是栽了——问题出在收款方式上。这帮人老让客户转"奶茶钱""车费",转账金额还都是固定数,被支付平台的风控系统逮个正着。

不过话说回来,现在搞灰产的也学精了。前阵子广州警方通报的案例里,有团伙用AR游戏当掩护,把交易地点定在虚拟地图里。结果你猜怎么着?默默的程序员直接在游戏里埋了关键词抓取,抓现行那天民警都带着VR设备去取证。

⚖️技术是把双刃剑啊

虽然扫黄是好事,但咱也得说说隐私这事儿。上个月不是有个乌龙么?某大学生在默默上卖二手教材,因为写了"全新未开封""支持验货",账号直接被封三天。后来查清楚是系统把"验货"当成交易暗语了。这事闹得,平台最后赔了三个月会员。

个人觉得吧,现在这个技术就像个筛子——孔眼太细容易误伤好人,孔眼太大又漏了坏人。听说默默的技术团队正在搞动态阈值调整,就是根据用户年龄、性别这些基本信息,自动调节监控力度。这招要是成了,说不定能少很多误伤。

🔮未来会往哪儿走?

从今年315晚会曝光的案例看,现在最头疼的是AI拟声和虚拟形象。有犯罪团伙用深度伪造技术,把特殊服务广告做成虚拟主播直播。不过默默那边传出来的消息,他们正在测试声纹比对系统,专门抓这种假人假声。

还有个新鲜事:最近上线了"阳光信用分",跟支付宝的芝麻信用似的。信用分低的用户,发消息会被限流,收红包也得人脸识别。虽然有人说这是搞歧视,但数据显示,这功能上线后涉黄举报量直接腰斩。

写在最后:技术手段再牛,终究还是要人来用。去年有个数据挺有意思——在被封的涉黄账号里,有23%是通过用户日常聊天内容里的矛盾点发现的。比如说前脚说自己是白领,后脚又说能24小时上门服务。所以说啊,魔高一尺道高一丈,只要留了破绽,再狡猾的狐狸也斗不过好猎手。🦊💥

(数据来源:2025年4月《中国互联网安全报告》;案例引自广东、浙江等地警方通报)

分享让更多人看到