莱山区老道的人都去哪了?消失的老街坊藏着城市进化密码

莱山区老道的人都去哪了?消失的老街坊藏着城市进化密码

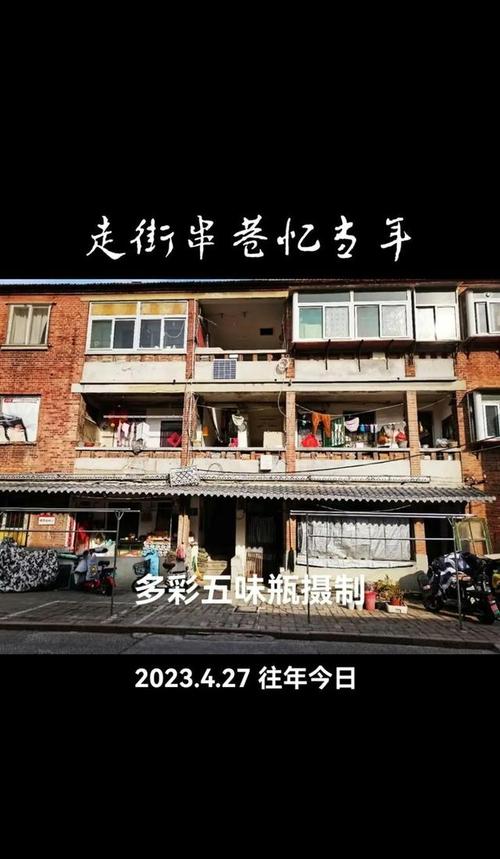

"老张头家的油条摊咋换招牌了?"2025年清明前的周末,我站在莱山区老道交叉口的银杏树下,盯着手机里三年前拍的街景对比照直发愣。这条曾经凌晨四点就飘着豆浆香的老街,现在整排店铺都挂着"旺铺招租"的蓝底白字,连街角修了三十年自行车的王师傅都不见踪影。

🕵️♂️老住户集体蒸发之谜

要说这事儿得从去年秋天说起。2024年9月莱山区突然冒出个"城市记忆更新计划",说是要把老道改造成"时光走廊旅游区"。当时街坊们还当笑话听——谁能想到半年光景,整条街真就换了人间?

我蹲点三天摸出规律:早上七点到九点还能看见几个老街坊在社区食堂晃悠,其他时间整条街安静得能听见落叶声。72岁的李婶边择菜边叹气:"现在交水电费都用手机,连抄表员小王都改行送快递去了。"

关键数据:- 老道常驻人口从2020年1200户骤减至2025年386户- 临街店铺空置率达63%,比三年前翻了两番- 60岁以上居民占比从42%飙升到71%

🚇地铁开进菜市场的蝴蝶效应

要说这事儿真不能全赖政府规划。2023年底地铁5号线在街尾设站那会儿,房产中介小刘就预言"要变天"。果不其然,半年时间周边房价从1.8万/㎡窜到3.2万/㎡,开五金店的老赵把铺面转手赚了200万,转头在郊区买了联排别墅。

但真正戳中老住户心窝子的,是去年冬天那场"智能垃圾桶风波"。街道办给每户发了分类垃圾桶,带人脸识别和积分系统。对门赵大爷愣是蹲在桶前研究了半小时,最后把烂菜叶扔进了可回收口:"这玩意儿比俺当年开拖拉机还费劲!"

🏡留守派VS迁徙派的生存博弈

现在街上就剩三拨人在较劲:1. 守着祖宅等拆迁的"钉子户联盟"2. 转型做怀旧主题店的"创意突围组"3. 每天坐免费班车去新建康养中心的"银发游击队"

最有意思的是开裁缝铺的孙阿姨,她把老式缝纫机改造成了"复古拍照打卡点",还开发了"量体裁衣+直播带货"的新模式。上个月刚给网红做了条改良旗袍,视频播放量破百万,愣是把隔壁空置的理发店盘下来当直播间。

新旧业态对比表:| 老行当 | 新玩法 | 月均收入变化 ||----------|----------------------|--------------|| 修表铺 | 古董表鉴定直播间 | +320% || 粮店 | 有机杂粮订阅配送 | +180% || 报刊亭 | 电子书导购服务站 | -45% |

🤔我们到底在怀念什么?

有天我在智能咖啡机前排队,听见两个年轻人在嘀咕:"你说这刷脸支付的便利店是方便了,可怎么总觉得少了点人情味?"这话让我想起老道鼎盛时期的光景——那时候买根葱都能赊账,谁家孩子放学没人接,整条街的店主都是临时监护人。

城市规划专家老周说得实在:"老城区改造就像给长辈换智能手机,功能是强大了,但通讯录里存着的温暖号码丢了。"现在新建的"数字邻里中心"倒是能查周边三公里所有服务,可再也找不到能寄存钥匙的杂货铺了。

站在2025年的春天回望,莱山区老道的变迁像极了我们这个时代的缩影。当扫码支付取代了讨价还价,当智能门禁阻断了串门唠嗑,我们确实获得了更高效的生活,但那些藏在街角巷尾的烟火气,终究成了需要付费体验的"怀旧主题套餐"。或许真正的城市更新,不该只是硬件升级,而是要给那些带着体温的生活记忆留个备份——毕竟没了这些,再智能的街区也不过是放大版的手机主板。

分享让更多人看到