亳州站街:老街新生的烟火气从哪儿来?

亳州站街:老街新生的烟火气从哪儿来?

"哎老铁,你听说过亳州站街吗?"2025年3月25日一大早,这条老街上的油茶铺子飘着香,李大爷边搅动锅里的面糊边跟街坊唠嗑。这条原名"站前巷"的老街,最近突然成了抖音同城榜的常客,连带着周边商铺的营业额都翻了三倍。究竟发生了什么?咱们今天就来扒一扒。

🌟【百年老巷的"变形记"】

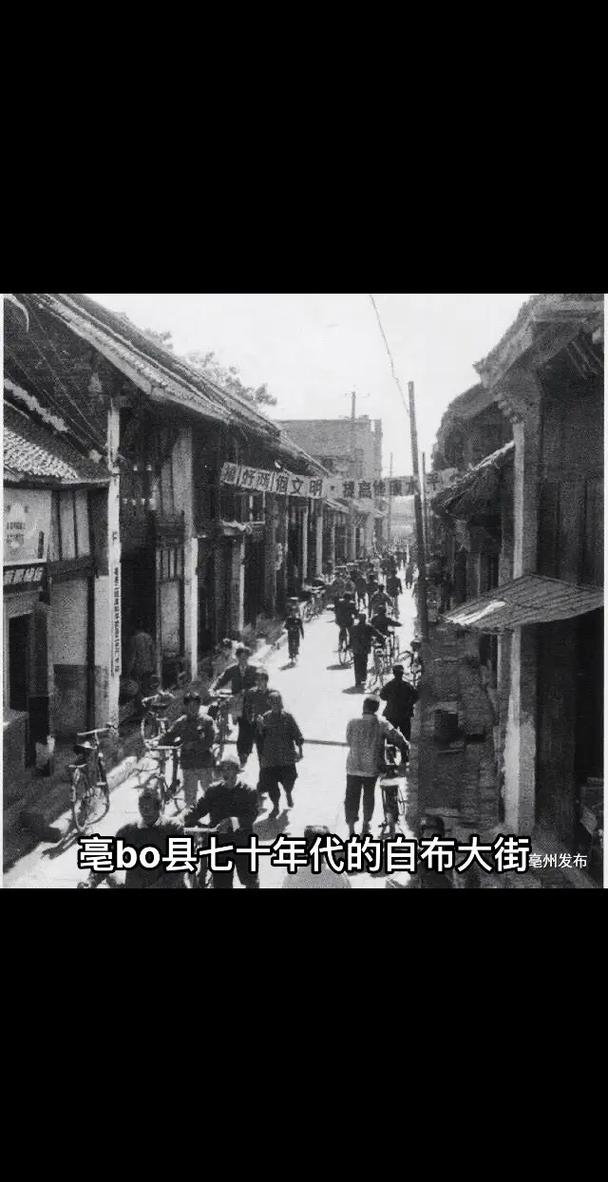

要说亳州站街的来历,得从光绪年间的老火车站说起。当年这条街是挑夫们蹲活儿的聚集地,慢慢形成了现在的格局。但前些年情况可不太妙——坑洼的石板路、乱拉的电线、还有那些年久失修的骑楼,活脱脱就是个"三不管"地带。

转折点出现在去年秋天。市规划局搞了个"老城焕新"计划,重点就是改造亳州站街。你猜怎么着?施工队进场那天,七十多岁的张奶奶拄着拐杖在街口守了整宿,生怕有人拆了她的老屋。结果第二天看到效果图,老太太乐得直拍大腿:"早说是这么个修法,我给你们煮茶叶蛋去!"

🚧【改造的三大绝招】

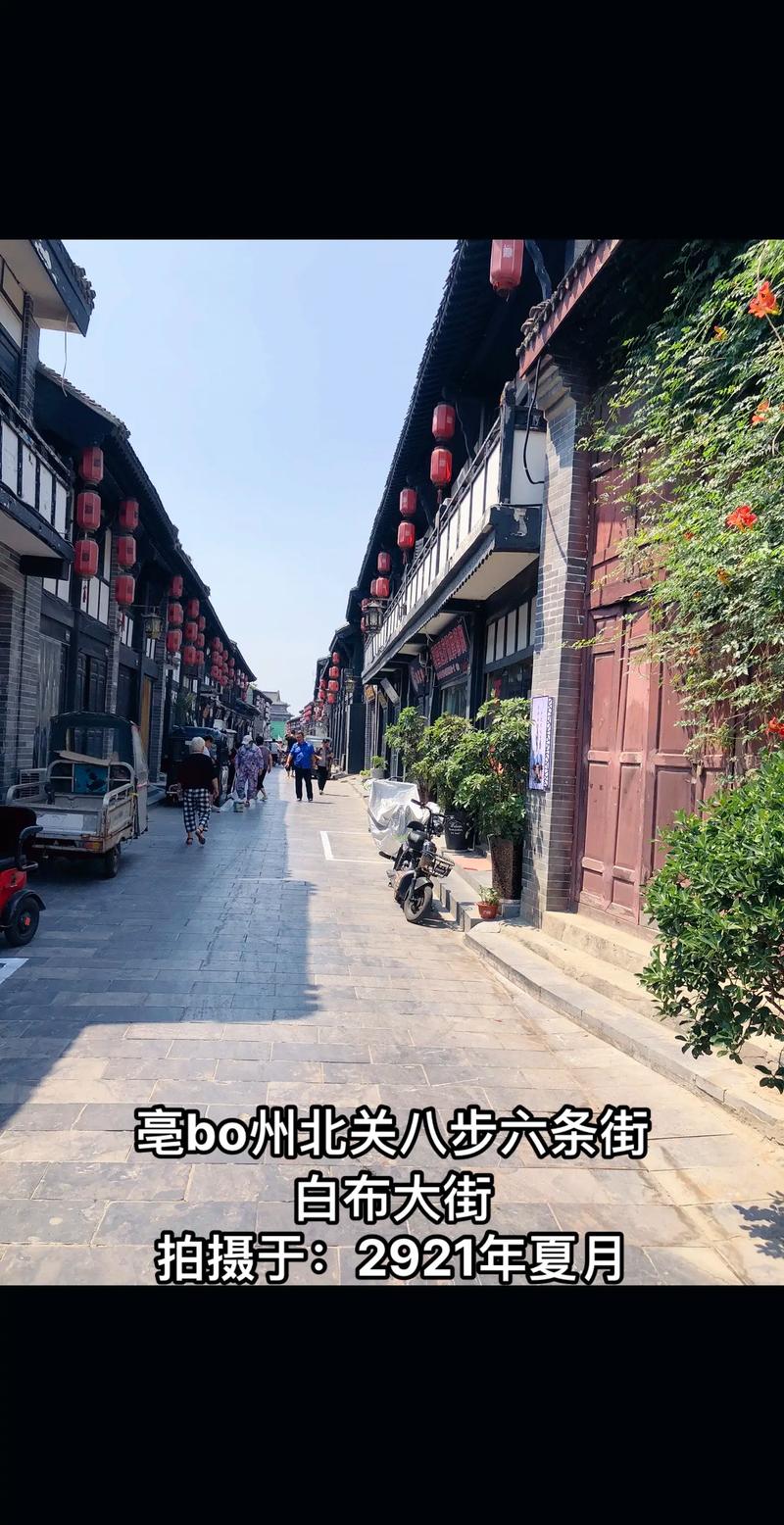

这次改造玩的可都是真功夫:1. 修旧如旧:专门从歙县请来老工匠,用传统工艺修复了23处砖雕门楼2. 功能升级:地下管网全换成智能监测系统,下雨天再也不怕"看海"3. 烟火气保鲜:给每个摊主定制可移动餐车,既规范又不失市井味

最绝的是那个"时光走廊"项目。沿着八百米长的街道,每隔五十米就嵌着块铜板,扫码能看见1900年、1950年、2000年的街景对比。上周有个北京来的网红在这儿直播,粉丝当场刷屏:"这不比人造古镇香?"

🍜【舌尖上的站街经济】

要说人气飙升的秘密,还得数那些老字号。王记油茶第四代传人老王跟我说:"以前每天卖两百碗顶天了,现在得准备六百碗料。"他家的芝麻盐配方申请了非遗,最近还搞起了体验工坊。

不过也有新玩家入局。90后姑娘小陈的"中药咖啡"店就开在同仁堂隔壁,当归拿铁、黄芪摩卡卖得飞起。她笑嘻嘻地透露:"咱们这的回头客,十个里有八个是喝完去隔壁抓药的。"

🤔【争议与突破】

当然不是所有人都买账。做糖画的老周就抱怨:"现在管得太严,我孙子想支个抖音直播架都得审批。"这话倒是提醒我了——传统和规范该怎么平衡?

上个月发生件趣事:城管小哥帮卖糍粑的阿婆推车,结果被路人拍下上了热搜。评论区炸出一堆"求坐标"的网友,第二天阿婆的糍粑中午前就卖光了。你看,管理也能变成活广告不是?

💡【笔者的观察眼】

站在这儿看着修复一新的骑楼,我突然想起个细节:改造方案公示时,有三分之一的建议是夜市摊主提的。这说明啥?城市更新不能光靠专家,还得接地气。

有个数据挺有意思:改造后街面租金涨了40%,但空置率反而降了15%。秘诀就在于政府搞的"老店保护计划",给持续经营超过二十年的店铺发补贴。这不,卖煤球的刘叔现在兼营怀旧主题拍照,老煤秤都成了打卡道具。

走到街尾的梧桐树下,碰见个举着云台的年轻人正在直播:"家人们看这个下水道井盖,雕的是当年火车站的蒸汽机车..."忽然明白,所谓城市记忆,不就是新旧事物这么糅合出来的吗?亳州站街这出老戏新唱,唱的不只是条街的变迁,更是给所有老城区打了个样——既要面子光鲜,更要里子温暖。

分享让更多人看到