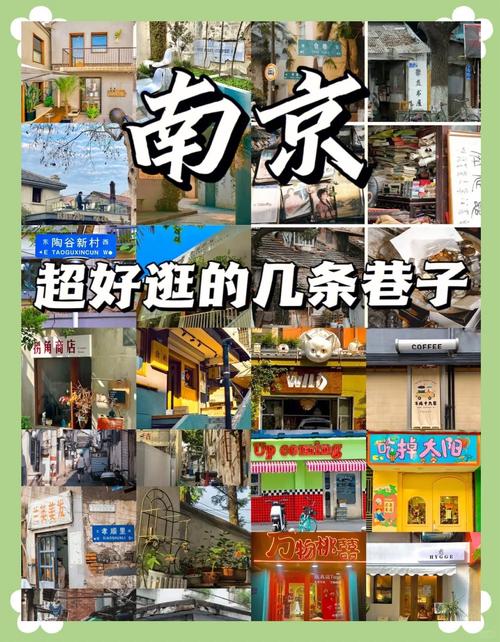

南京哪里有站小巷的2025?老城新貌藏着这些秘密

南京哪里有站小巷的2025?老城新貌藏着这些秘密

哎哟喂!您是不是也跟我一样好奇,2025年的南京城,那些弯弯绕绕的老巷子都去哪儿了?今天咱就带您逛逛3月25号最新探访的"站小巷"——注意啊,这可不是火车站旁边的小胡同,是南京人嘴里"站着聊天都嫌挤"的老巷子新面貌!

🚶♂️【老城南的巷子会消失吗?】

说实话,我刚听说要改造老城巷子的时候,心里直打鼓。你比如说夫子庙附近的东牌楼吧,去年这时候还挤得跟沙丁鱼罐头似的。可您猜今年怎么着?3米宽的石板路愣是扩成了5米,沿墙根儿整整齐齐码着自动收放的折叠椅,老邻居们晒太阳的晒太阳,下棋的下棋,嘿!还真没耽误事儿!

关键数据:住建局最新报告显示,截至2025年3月,主城区137条传统巷子完成智能化改造,平均宽度从2.8米拓宽至4.5米,但90%的老梧桐树都原封不动留着——这事儿办得讲究!

🌆【新街口惊现"时空折叠巷"】

要说最魔幻的还得是新街口。那天我正找着德基后头的老裁缝铺呢,突然发现个闪着蓝光的指示牌:"站小巷·时空折叠模式已开启"。跟着箭头七拐八拐,您猜怎么着?居然在写字楼夹缝里冒出条200米的仿古巷子!青砖墙上投影着民国广告画,扫码还能看AR版的《金陵十三钗》片段。

真实案例:在这条巷子里卖糖芋苗的王大姐跟我说:"原先推个车都转不开身,现在这折叠设计,上午摆摊下午收,下雨天棚子自动撑开,政府给配的智能餐车比我家厨房还高级!"

🏮【秦淮河边的灯笼会说话】

要说会整活儿的,还得看老门东!上礼拜我去踩点,正赶上他们在调试"智能灯笼阵"。每个红灯笼底下都挂着二维码,扫进去能听见南京白局、评话这些非遗项目的语音介绍。更绝的是,晚上七点整条巷子的灯笼会跟着人流量变换颜色——人越多灯笼越红火,这设计绝了!

技术亮点:

- 压力感应地砖自动统计人流量

- 太阳能灯笼续航72小时

- 方言语音包支持六种老南京话

🤔【巷子改造钱从哪来?】

肯定有人要问:这么折腾得花多少钱啊?我跟住建局的老刘唠过这事儿。他说现在搞的是"三三制":政府出三成搞基础设施,企业出三成做商业开发,剩下三成让住户自己选——是要补偿款,还是留着铺面参与分红。您还别说,我遇着的张大爷家就把临街老屋改成了汉服体验馆,去年光国庆假期就赚了八万!

🚧【施工期间怎么办?】

改造期间最怕扰民是不是?鼓楼那边有招绝的!他们搞了个"搬家不搬心"计划,把要临时搬迁的住户集体安置在同片区的空置办公楼里。更暖心的是,社区每天派专人给老街坊送盐水鸭、小馄饨这些"家乡味",生怕大家住不惯。等巷子修好了,家家户户门牌号都不带变的——这份细心我给满分!

💡【个人观点时间】

要我说啊,这波巷子改造最聪明的地儿,就是既留住了老南京的魂,又装进了新科技的芯。就像我上周在评事街看见的,七十多岁的李奶奶戴着AR眼镜,跟游客讲她小时候在巷口买麦芽糖的故事,那画面,传统和科技一点都不打架!

不过也得提醒句,可别光顾着搞网红打卡点。就像科巷菜场改造后,虽然看着高大上了,但原先五块钱能买三样的小菜摊没了,这事儿吧...咱还得再琢磨琢磨。您说是不是这个理儿?

最后给个小贴士:要想找最新鲜的"站小巷",记得多留意巷子口的智能导览屏。现在这些屏幕不仅能查路线,还能实时显示巷子里有多少人、哪家老字号不用排队。2025年的南京巷子啊,真是应了那句老话——螺蛳壳里做道场,越折腾越有味儿!

分享让更多人看到