2025年上海巷子:藏在钢筋森林里的烟火气

2025年上海巷子:藏在钢筋森林里的烟火气

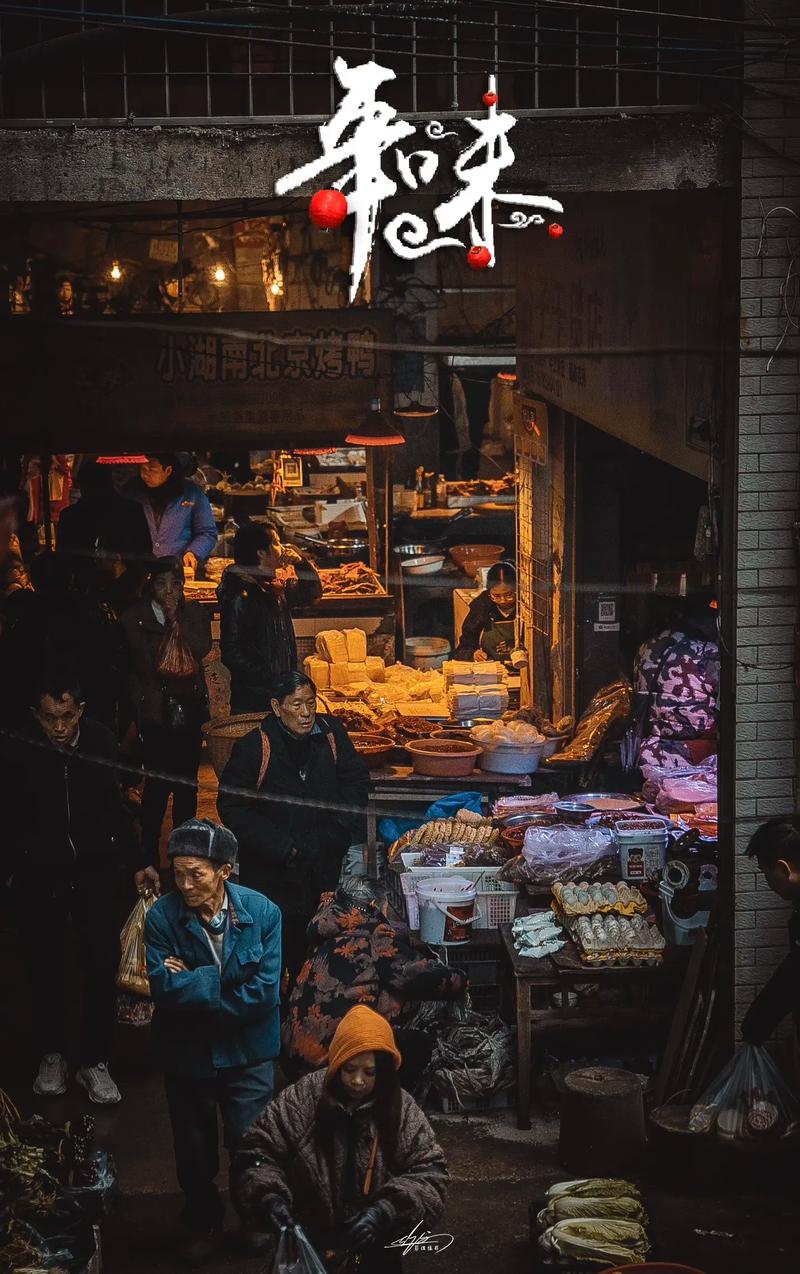

"哎,你说现在上海哪还能找到真正的老巷子啊?" 我咬着粢饭团蹲在弄堂口,看着穿汉服直播的姑娘和拎星巴克的白领擦肩而过。2025年3月25日早上8点,武康大楼的晨光里,这座城市正在上演着最魔幻的折叠。

🌆巷子变了吗?2025年的魔都折叠

你绝对想不到,现在静安寺后头那条三米宽的弄堂里,藏着家能用手表预约的AI烧麦店。老板王阿婆逢人就显摆:"我这个机器臂揉面,比三十年前国营饭店的大师傅还地道!" 说着往蒸笼里撒虾仁的动作倒是半点没变。

不过要说最绝的,还得是田子坊新冒出来的"全息茶馆"。坐在竹椅上嘬碧螺春,抬头就能看见周璇的虚影在唱《夜上海》。这玩意儿刚开始可把老邻居张爷叔吓得不轻:"天天晚上看见阮玲玉在晾衣服,吓得我降压药都多吃两颗!"

🤖科技与人文的"螺蛳壳道场"

"改造老巷子不就是贴贴瓷砖刷刷墙?" 你品,你细品。现在政府搞的"微更新2.0"可讲究了——既要给百年石库门装地暖,又不能拆掉雕花门楣。就像永康路上那家网红咖啡店,老板愣是把AR菜单投影在民国时期的砖墙上。

数据说话:上海文旅局最新报告显示,全市完成改造的70%老巷子都实现了👇- 🌟传统建筑保护率100%- 🛠️智能设备覆盖率85%- 💡年轻人回流率同比去年涨了40%

👵🏻👴🏼老克勒遇上Z世代

最近复兴中路出了件新鲜事:82岁的裁缝李师傅收了三个00后徒弟。孩子们倒腾着3D量体仪,嘴里还念叨"师傅侬帮帮忙,这个盘扣要拍抖音的呀"。李师傅扶了扶老花镜:"我18岁学艺那会儿,哪晓得旗袍还能配运动鞋穿?"

不过最让我感动的,是上周在愚园路碰见的场景:五个银发阿姨围坐着用全息投影跳广场舞,旁边奶茶店的小哥居然跟着节奏打拍子。这种新旧交融的魔幻感,大概就是上海独有的城市密码。

🍜一碗馄饨的"数字乡愁"

要说典型案例,不得不提虹口区那个火了120年的馄饨摊。第四代传人老张去年咬牙上了智能餐车系统,结果发现老街坊们不买账:"机器包的馄饨没灵魂!" 现在可好,后厨是机器臂揉面,前厅还是老张亲手调馅儿,扫码支付旁边摆着收现金的铁皮盒。

这种"半机械半人情"的混搭,反而成了网红打卡点。上周五我去探店,正巧碰见投资经理在游说老张开连锁店。老爷子嘬着烟斗直摆手:"开了分店,王阿姨家的外孙放学去哪吃加餐?"

📊数据里的巷弄经济学

根据城市研究院3月刚发布的报告:- 🏙️上海现存特色巷子从2015年的3000条减少到现在的1200条- 💰但单条巷子的经济价值翻了15倍- 👩💻00后创业者占比达到37%- 🧓原住民平均年龄从62岁降到51岁

最让我吃惊的是,现在每条老巷子都标配了"数字孪生系统"。简单说就是整条巷子在元宇宙里有个复制品,游客能戴着VR眼镜看百年前的模样。这技术刚出来时,住在张家花园的刘奶奶还闹过笑话:"他们说我能在网上卖葱油饼,我当是诈骗电话嘞!"

💡未来会更好吗?我的三点担忧

过度数字化会不会抹杀烟火气? 上周看到有老字号用AI生成菜谱,结果做出了巧克力味的小笼包...这操作真的合适吗?

原住民安置难题 听说某网红巷子的租金三年涨了八倍,修了半辈子钟表的陈师傅只能搬去郊区。这种发展算不算本末倒置?

记忆载体的真实性 现在小朋友都通过全息投影了解老上海,他们会不会觉得百乐门的舞女真的会跳《极乐净土》?

不过话说回来,昨天在陕西南路撞见的一幕让我重拾信心:三个法国游客正用翻译机和修鞋匠王大爷唠嗑,旁边AR导航牌上闪烁着"距离本巷最佳拍照点还有15米"。这种土洋结合、新旧共生的奇妙平衡,大概就是上海巷子最迷人的地方。

说到底,城市的灵魂不在摩天大楼的反光里,而在转弯遇见晾衣杆的瞬间。就像我常去的那家本帮菜馆,老板坚持用算盘结账,却在收银台底下偷偷藏了个二维码——这种"上海式智慧",或许就是老巷子永不过时的生存哲学。

分享让更多人看到