福州东大街楼凤:一条老街的新生之路

福州东大街楼凤:一条老街的新生之路

你听说过福州东大街吗?那条曾经被遗忘的老街,最近突然成了全城热议的焦点。就在上周五(2025年3月25日),市政府突然宣布要将这条百年老巷改造成"新文旅地标",消息一出直接炸了锅。今天咱们就来扒一扒,这条挂着"楼凤"名号的老街,到底藏着什么乾坤?

🔥老街改造:从"脏乱差"到"网红打卡地"

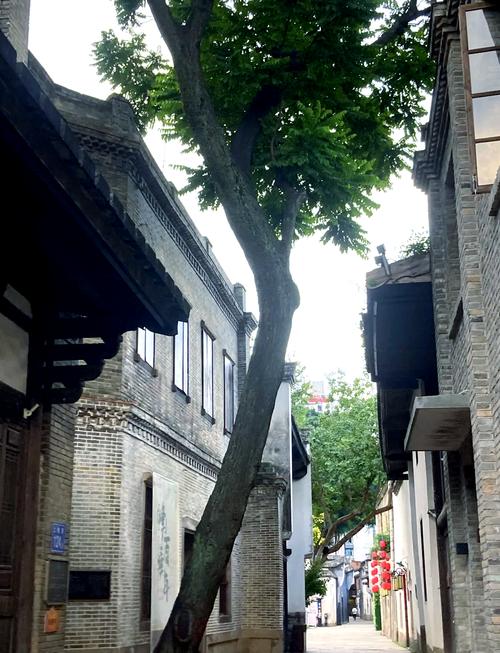

说实话,一开始听说政府要改造东大街,我还真捏了把汗。毕竟五年前台江那片改造,硬是把古民居改成了千篇一律的商业街。不过这次有点不一样——规划图刚公示就在朋友圈刷屏了,青石板路要保留,骑楼立面只做加固,连街口那棵歪脖子老榕树都标了重点保护。

💡关键数据:- 改造前东大街日均客流量不到500人- 沿街商铺空置率高达62%- 现存明清建筑11处,民国建筑23处- 社区共建模式首次引入老城改造

🏮"楼凤"之谜:地名背后的百年沉浮

先给外地朋友科普下,这"楼凤"可不是什么特殊场所。老福州人都知道,东大街旧称"楼凤街",源自明代这片的绣楼林立,出过好几位刺绣名家。去年非遗普查时,还在76号院发现了保存完好的清末绣绷,现在成了街区博物馆的镇馆之宝。

改造方案里有个特有意思的点:要把失传的闽绣技艺请回老街。听说已经谈妥三位老绣娘开班授徒,还准备搞"前店后坊"的体验式商铺。你别说,这招挺聪明,既留住了手艺,又能让游客看得见摸得着。

💰商户众生相:有人欢喜有人愁

在街角开了三十年鱼丸店的陈伯跟我说:"改造是好事,就是怕租金扛不住。"他家祖传的鲨鱼丸手艺,每天限量200碗,食客得掐着点来排队。不过规划局这次放了狠话——保证原住民不因改造搬迁,还推出"老字号保护计划",首批入选的21家商户能享受三年租金补贴。

但也有年轻创业者跃跃欲试。95后小林把自家祖宅改成了汉服体验馆,最近正忙着设计融合闽绣元素的限定款。"上个月试营业,周末单日接待过百人,比预想火多了!"说这话时,她手里还飞针走线地绣着新设计的马面裙。

🌉新旧碰撞:老街该怎么"活"下去

改造方案公示那天,我在现场看到个有意思的现象:七八个白发苍苍的老街坊,围着效果图指指点点;旁边站着几个穿潮牌的年轻人,举着手机做直播解说。两代人居然能就"要不要加霓虹灯招牌"这事讨论半个钟头。

规划专家老张跟我透了底:"这次改造有个硬指标——新旧元素必须三七开"。具体来说,老建筑修旧如旧,但允许商户用现代方式呈现。比方说民国钱庄旧址可能变成数字人民币体验馆,明清茶栈要改造成AR茶文化空间。

🚧施工进行时:这些变化已经看得见

虽然正式改造要下个月启动,但东大街早就暗流涌动了。我上周去踩点时发现:- 街尾荒废的供销社大楼开始搭脚手架- 三处危房贴上了"落架大修"的告示- 二十多家新商户在居委会登记意向- 路面下发现了明代排水系统遗址(这下考古队也来凑热闹了)

最让人期待的是空中连廊设计。按规划,七座重点保护建筑会在二楼高度用玻璃廊桥连通,既能疏散人流,又能让游客换个角度看老街。就是不知道施工时,会不会影响陈伯家鱼丸店的火爆生意?

🤔争议与期待:老街改造的AB面

当然也不是所有人都买账。我在街访时听到两种声音:- 赞成派:"早该改造了!上次下雨我家墙面都长青苔了"- 担忧派:"别又改得亲妈都不认识,去年三坊七巷新修的那片像塑料模型"

有个细节挺值得玩味——改造方案里专门列了"居民议事会"条款,重要决策必须通过街坊投票。上周关于"是否引入连锁便利店"的投票,最终以87票反对、13票赞成被否决。这说明在地居民开始真正掌握话语权了。

🎯未来猜想:这条街会变成什么样?

跟规划局的王科长聊完,我大概摸清了东大街的改造逻辑:用现代技术激活老空间,靠在地文化留住烟火气。举个具体例子,他们准备在老邮局旧址搞数字邮局,既能寄实体明信片,又能发AR电子信件。

不过私以为,最关键的还是怎么平衡商业和居住功能。现在方案里要求"商铺不得晚十点后营业""住户区与商业区物理分隔",这些措施能不能落实到位,可能直接决定改造的成败。

站在2025年的春天看这条老街,突然想起《城南旧事》里的那句话:"让实际过去过去,让精神传承下来。"改造后的东大街,能不能既留住老福州的魂,又装下新青年的梦?这事儿还真得边走边看。反正我手机里已经设了提醒,等国庆开街那天,肯定要先去陈伯家抢碗鲨鱼丸,再去小林那租套汉服拍照——您要是有空,咱们东大街见?

分享让更多人看到