重庆北站小巷子:一条街的烟火气与城市进化论

重庆北站小巷子:一条街的烟火气与城市进化论

你听说过重庆北站那条小巷子吗?就那个曾经满地油污、挤满三轮车的地方,2025年3月25号突然被二十多个穿红马甲的志愿者围住了。别误会,这次可不是城管突击——他们手里拿着设计图纸,正和卖酸辣粉的张大姐比划着:"您看这雨棚往后缩半米,整条路能多过两辆轮椅!"

🚶♂️探访现场:改造施工竟被商户点赞?

早上九点,我跟着戴安全帽的施工队钻进巷子。五金店老板老李叼着烟,用扳手敲了敲自家违建的铁皮棚:"早该拆了!去年暴雨把这破棚子掀了,差点砸到隔壁卖凉面的。"现在他主动让出三十公分门面,换来了政府免费安装的防雨LED灯箱。

👉 重点来了:这次改造不是"一刀切",而是商户、居民和设计师开了八次"坝坝会"才定的方案。比如:- 保留王嬢嬢做了20年的麻辣烫摊车,但加装了油烟净化器- 把占道的12个冰柜集中到新建的冷链仓,每月电费省了四百多- 给每个摊位配发可折叠遮阳伞,台风预警时能30秒收拢

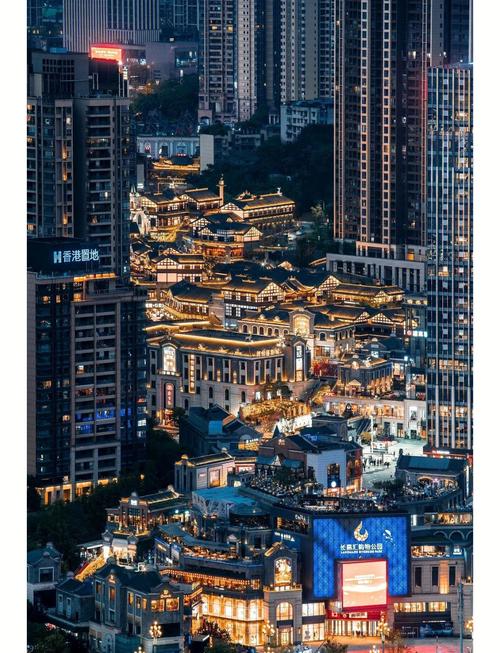

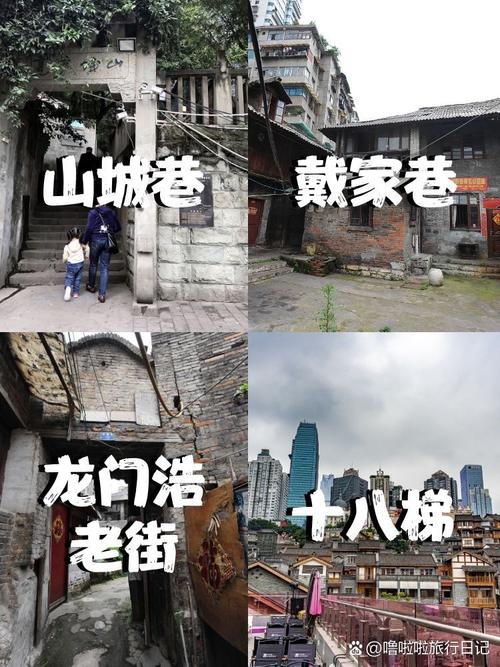

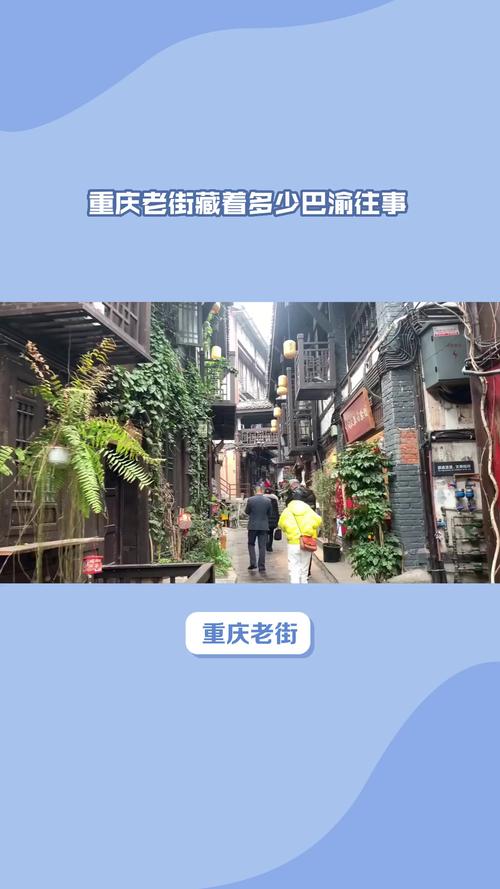

🌆前世今生:从"脏乱差"到网红打卡地

时间倒回五年前,这里还是另一番景象。凌晨三点拉客的黑车、油腻腻的塑料板凳、永远在漏水的公厕...转折点在2023年,搞直播的小年轻发现了巷子尽头的防空洞。现在你猜怎么着?那个防空洞改成了"山城记忆博物馆",展着老火锅铜锅和棒棒军的竹扁担。

🎯 有意思的现象:改造后商户营业额平均涨了38%,但铺面租金反而降了15%。社区书记老周拍着胸脯说:"我们签了五年限涨协议,这条街绝不做第二个磁器口!"

📊数据说话:一条街如何盘活整个片区?

- 日均客流量从800增至5200人次

- 新增就业岗位127个,45岁以上的占了六成

- 违建拆除后腾出380㎡,居然塞下了儿童游乐区和充电桩

- 最绝的是那个智慧垃圾桶,能语音提醒分类还能压缩体积

🤔市民怎么看?我随机抓了五个路人:

- 快递小哥:"以前在这送件得练凌波微步,现在能骑着车进到第三家店门口"

- 带娃宝妈:"新增的母婴室居然有温奶器,绝了!"

- 上海游客:"比田子坊有意思,这才是真实的重庆"

- 隔壁小区张大爷:"总算不用闻着潲水味打麻将了"

- 大学生创业者:"我在这卖手作辣椒酱,抖音带货比商场柜台管用"

💡未来会怎样?设计师透露玄机

蹲点三天,我摸到了改造方案2.0版的风声:要在巷子顶上搭玻璃连廊,下雨天照常逛;给老商户做直播培训;还要搞个"巷子议会",让摊主们自己制定卫生公约...

个人观点时间:走过这么多城市更新项目,重庆北站小巷子给我的启发是——真正的烟火气不是脏乱差的遮羞布。就像那家坚持用土碗装小面的摊位,碗还是那个碗,但后厨装上了明厨亮灶的监控屏。城市进化不意味着抹去记忆,而是让老传统穿上新铠甲。下次再去,我准备尝尝王嬢嬢用空气炸锅做的传统酥肉,听说这样能少用三成油,吃起来还是那个嘎嘣脆!

分享让更多人看到