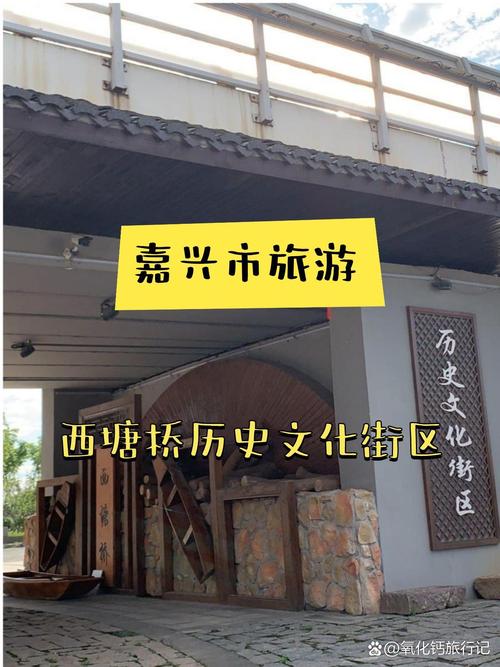

海盐西塘桥小巷子150:老城改造中的“逆袭剧本”

海盐西塘桥小巷子150:老城改造中的“逆袭剧本”

(开头提问)你听说过海盐西塘桥小巷子150吗?就在2025年3月25号,这条原本快被地图导航遗忘的老巷子,突然成了朋友圈刷屏的“网红打卡点”。这事儿说来有点魔幻,连巷口修了二十年自行车的老张头都直呼:“活久见啊!”

🚀【改造前VS改造后:一条巷子的“变形记”】

先给大伙儿捋捋时间线。去年这会儿,西塘桥小巷子150还是个“三无产品”——无停车位、无下水道、无物业管理。墙面发霉长蘑菇的奇观,都能上《自然》杂志封面了。你猜怎么着?2024年底街道办搞了个“居民议事会”,让大伙儿自己提需求。60岁的李阿姨当场拍桌:“我家厨房水管爆了三次,再不改我就要爆第四次了!”

结果你瞅现在?巷子里新铺的透水砖会“呼吸”,墙上的爬山虎被改造成立体光伏发电板,连垃圾站都搞了个AI分类系统。最绝的是那棵200岁的香樟树,树洞里装了传感器,湿度温度超标就自动报警——这哪是旧城改造,简直是给老巷子装了个“智能心脏”!

💡【居民说了算:社区更新的“新玩法”】

(自问自答)有人要问了:这种改造钱从哪儿来?嘿,这事儿还真有点意思。街道办玩了个“三方众筹”:政府出40%,企业认领30%,剩下30%居然是居民自己凑的!开小卖部的王叔贡献了门头广告位,手艺人老李教游客编竹篮抵了改造费。说白了,这就是把街坊邻居都绑上了“利益共同体”的战车。

举个实在例子:3号院的张奶奶家腾出半间房改造成“共享厨房”,现在每月靠教游客做塌饼就能赚两千多。她逢人就念叨:“早晓得老房子能生钱,当年拆迁签字笔我都不该摸!”

📊【数据说话:老街的“第二春”】

咱来看组硬核数据:- 改造后3个月游客量突破5万人次- 沿街商铺租金上涨30%(奶茶店老板小王乐得天天请客)- 居民满意度调查90分+,创下海盐旧改项目新纪录- 碳排放量同比下降45%,光伏板日发电量够30户人家用

不过也有糟心事儿。开民宿的小赵偷偷跟我吐槽:“周末人多得跟蚂蚁搬家似的,我家狗现在看见自拍杆就躲床底。”这话倒提醒我了——如何在商业化和居住舒适度间找平衡,确实是门学问。

🌟【个人观点:老城更新的“温度密码”】

要我说啊,西塘桥小巷子150能成事儿,关键不在砸了多少钱,而是抓住了两个“命门”。第一是“人的连接”,那些手机支付都不会的大爷大妈,愣是被培训成了社区导览员;第二是“记忆留存”,老邮局改造成怀旧主题咖啡馆时,特意保留了绿色邮筒和手写价目表。

现在有些城市改造跟整容似的,一刀切搞成网红脸。反观咱们这条巷子,既没拆了老墙根,也没赶走修鞋匠老周。上周路过时看见他戴着老花镜,正给游客的AJ球鞋缝魔术贴呢——这画面可比千篇一律的文创店带劲多了!

分享让更多人看到