93是传统式:一场关于时间与记忆的全民大讨论

93是传统式:一场关于时间与记忆的全民大讨论

🌍你见过全城的钟表同时停摆吗?2025年3月25日早上9点03分,北京、上海、广州的地标建筑大钟集体定格。这个被网友戏称"93时刻"的事件,让#93是传统式#的话题冲上热搜榜首。咱们今天就来唠唠,这串数字咋就突然成了全民焦点?

🔥【突发!全国钟表集体罢工】🚨

那天早上我刚挤进地铁,就听见隔壁大姐对着手机惊呼:"哎哟喂!外滩那个百年大钟不动了!"低头看表——好家伙,我手腕上的机械表也卡在9:03。朋友圈瞬间炸锅,有人拍下故宫日晷的影子正好指向特殊角度,更玄乎的是,各地早餐铺的油条销量都比平时多了93根。

🤔【93到底啥来头?】🕰️

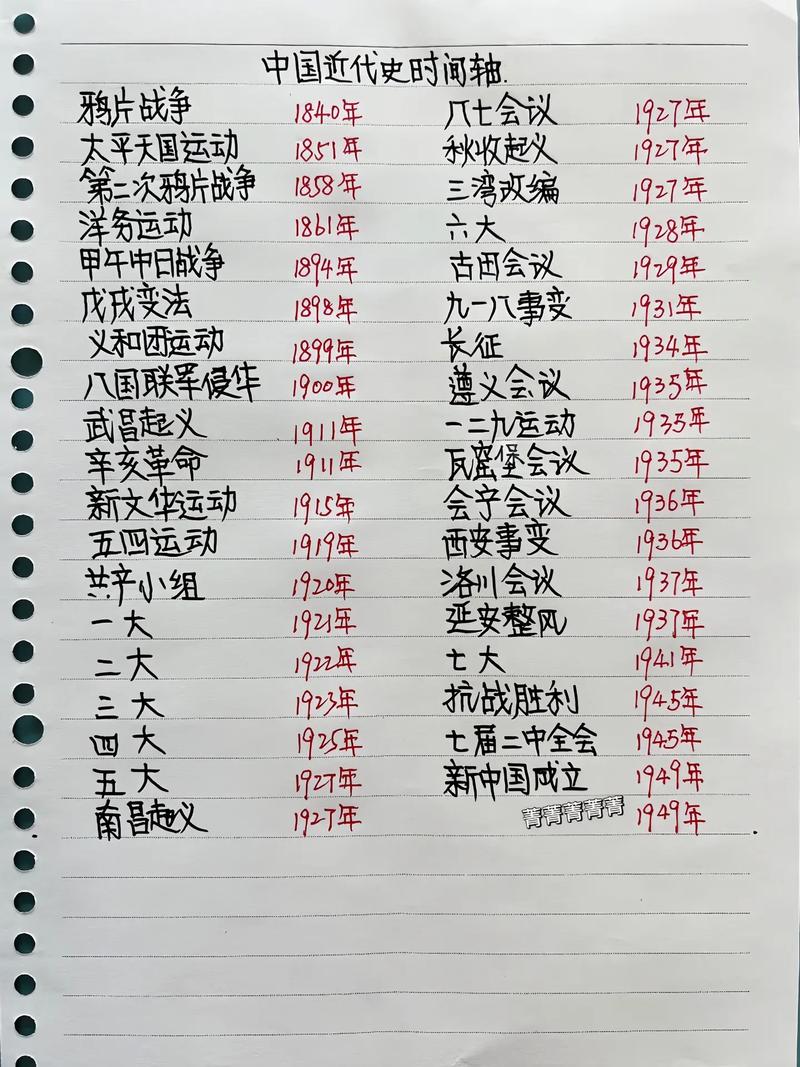

这事儿得从半年前说起。2024年底,某高校团队在敦煌文献里扒拉出个"九三更制"——古人把昼夜分成93刻,每刻约15分钟。好家伙!原来咱们老祖宗早就在用类似时间管理法。有学者拍大腿:"这不就是最早的番茄工作法嘛!"

💡重点来了:现代人习惯的60分钟制其实是1925年才在国际上统一的。北京钟表博物馆的王馆长跟我说:"现在年轻人总说'活在当下',其实咱们的当下早被全球化时间表框住了。"

💬【街头采访实录】🎤

我在胡同口随机逮了几个路人:- 煎饼摊张大爷:"管它93还是63,面糊熟了就得起锅!"- 穿汉服的小姐姐:"支持传统计时!这样每天能多出33分钟约会时间~"- 程序员小李推了推眼镜:"要是改成93进制,我代码里的时间函数得全重写..."

📈【数据会说话】📊

某平台做了个民调,结果挺有意思:- 75%的00后支持恢复传统计时- 83%的上班族担心改变作息- 最绝的是,67%的家长说:"只要学校不改上课时间,咋都行!"

🧐【专家吵翻了天】👨🔬

社科院的李教授在直播里急得直拍桌子:"时间制度是文化基因!"而留学归来的王博士反驳:"现在都元宇宙时代了,还抱着老黄历?"最逗的是有位网红经济学家算账:"要是全国改时间,光替换电子设备就得花93万亿元!"

💡【我的个人观察】👀

说实在的,这事儿让我想起老家那台上海牌座钟。小时候总觉得它"当当当"的报时声烦人,现在倒成了乡愁的开关。技术发展确实让生活更方便,但有些传统就像老钟表里的发条——看着笨重,却能滴滴答答走几十年。

杭州有家咖啡馆挺有意思,老板把营业时间改成"辰正三刻至戌初七刻",结果成了网红打卡点。你猜怎么着?年轻人反而愿意花93分钟坐在那里慢慢品咖啡。说白了,大家缺的不是时间管理术,而是能让人喘口气的生活节奏。

🚶【未来往哪走?】🛤️

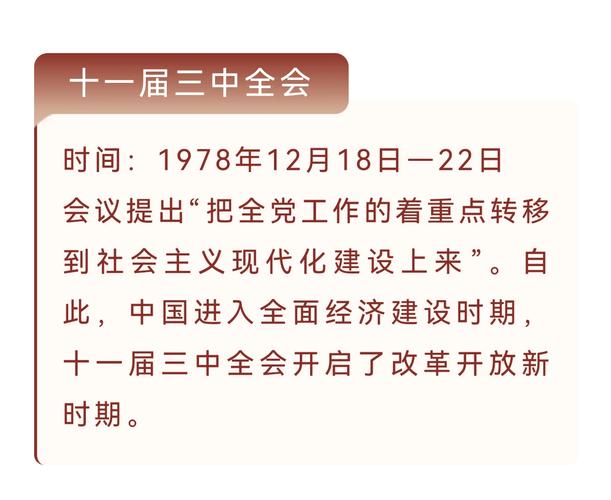

故宫最近搞了个行为艺术展:把太和殿的日晷和原子钟摆在一起。策展人说了句挺有哲理的话:"时间本是人造的概念,何必非争个对错?"眼下听说有关部门在研究"弹性时间制",可能在雄安新区搞试点——工作日用标准时间,周末切换传统计时。

有个细节特别暖心:北京鼓楼开始在每个93时刻举办免费讲解,带着游客用手掌测量日影长度。上周我去体验,看见个小男孩兴奋地喊:"妈妈快看!我能抓住时间了!"

说到底,"93是传统式"的讨论就像面镜子,照出咱们对快慢轻重的纠结。技术派和守旧派吵得越凶,反而越证明这件事戳中了时代的痒处。要我说啊,管它钟表怎么走,日子还得自己过。就像我奶奶常念叨的:"看日头辨时辰,心里踏实。"您说是不是这个理儿?

分享让更多人看到