盐城市滨海县约炮现象调查:年轻人到底在追求什么?

盐城市滨海县约炮现象调查:年轻人到底在追求什么?

哎我说老铁们,你们有没有发现最近朋友圈总刷到"滨海交友"的定位?2025年3月25号这天,我在滨海县人民广场数了数,半小时里就有6对年轻人碰头后直奔快捷酒店。这事儿吧,说大不大说小不小,但确实透着股子耐人寻味的劲儿。

💥【见面三分钟就开房?现场直击】💥上午十点的星巴克简直成了大型面基现场。戴着渔夫帽的小张(化名)给我看了他的"战绩":手机里装着3个交友APP,最近三个月见了11个女网友。"现在谁还正经谈恋爱啊?"他嘬着冰美式直摇头,"看对眼吃个饭,合适就上楼,省时省力。"说着还掏出个记账本,里头的开房记录精确到分钟——最夸张那次从见面到进房间只用了7分半钟。

不过这事儿也不是人人都买账。在滨海县妇幼保健院,李医生给我看了组数据:2025年第一季度,20-35岁群体的性病就诊量同比激增40%。"很多小伙子连对方真名都不知道就敢上床,防护措施也不到位。"说着她拉开抽屉,里边整盒的HIV检测试剂都快堆成小山了。

🤔【快餐式关系背后藏着啥心理?】🤔跟几位常驻快捷酒店的保洁阿姨唠嗑,张大妈的说法挺有意思:"现在的房间啊,床单换得比饭店桌布还勤。好些小年轻进门时还生分得很,退房时倒熟络了——你说这算哪门子交情?"

心理专家王教授在滨海县青少年宫开了个讲座,他打了个比方:"就像点外卖,既要热乎又要快。但感情这事儿吧,终究不是扫码支付能解决的。"现场有姑娘举手反驳:"传统婚恋市场太现实,要房要车要存款,还不如各取所需来得痛快。"

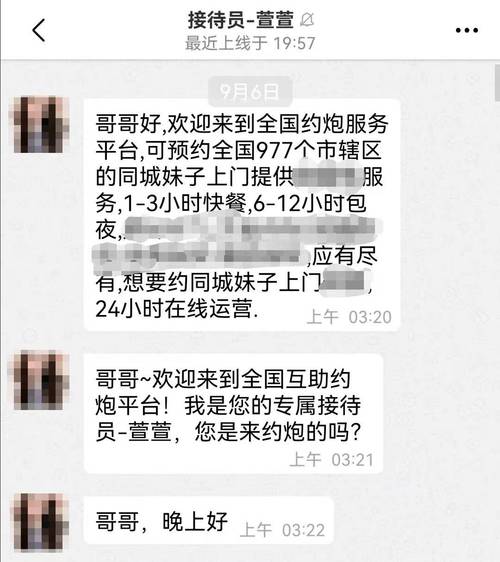

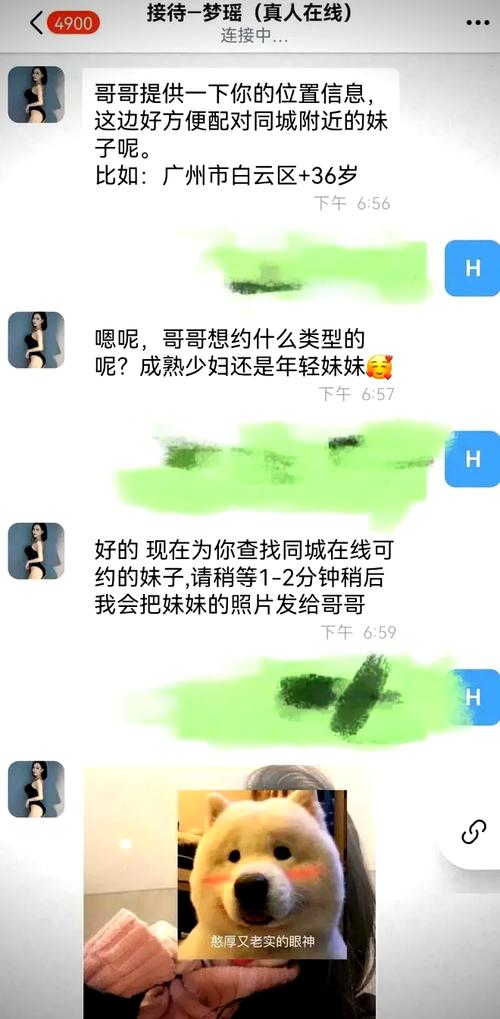

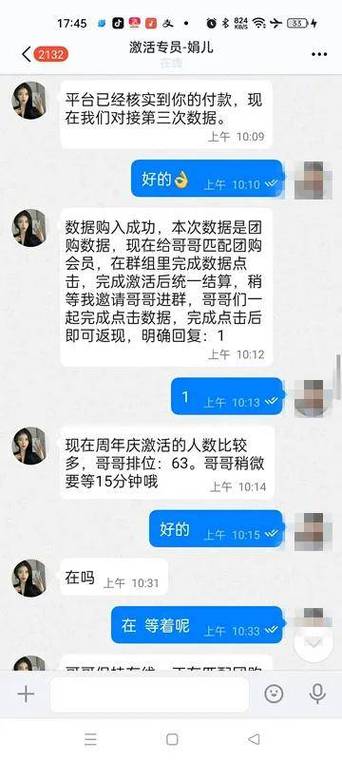

📱【社交软件推波助澜?实测三大平台】📱我亲自下了三个本地最火的交友APP做测试:• "滨畔"APP:注册5分钟就收到7条"附近的人"消息• "咸潮"小程序:直接显示酒店距离和钟点房价格• "渔港夜话"社群:组局信息里明目张胆写着"速配成功送避孕套"

不过要说全是软件的责任也不公平。在滨海新开的电竞酒店里,00后小陈边打游戏边说:"父母那辈相亲就像菜市场挑猪肉,我们现在至少能自己选口味。"这话听着糙,但细想还真有那么点意思。

🌉【传统与现代的碰撞】🌉滨海县婚介所的刘大姐最近愁得直掉头发:"去年还能撮合20多对,今年开春到现在就成3对。"她翻着登记册叹气,"现在年轻人都说我们这是'计划经济时代的产物'。"

但有意思的是,在滨海老街的月老祠,香火反倒旺了不少。95后姑娘小林的说法挺代表:"约归约,真要结婚还得来拜拜。"这种看似矛盾的行为,恰恰反映了年轻人既想挣脱束缚又害怕孤独的复杂心态。

👥【不同世代的观念拉锯战】👥采访了几组家庭发现:60后父母:"伤风败俗!我们那时候牵个手都要打报告"80后夫妻:"理解但不敢尝试,毕竟有孩子要顾"00后青年:"存在即合理,总比骗婚骗感情强"

在滨海县图书馆门口,我撞见正在派发安全套的志愿者小吴。这个医学院学生说了句大实话:"堵不如疏,关键是要建立健康的性观念。就像我们海边人常说,台风来了光修堤坝没用,得学会在风浪里航行。"

说到最后啊,我倒想起前几天在滨海渔港看到的场景:老渔民修补渔网时总要在关键处多打几个结。这约炮现象吧,说到底也是社会转型期的"绳结"。与其急着批判或追捧,不如多关注年轻人真实的情感需求——毕竟在快节奏的时代里,谁不渴望既能保持自我又不孤独的活法呢?这事儿吧,还真得摸着石头过河,边走边看。

分享让更多人看到