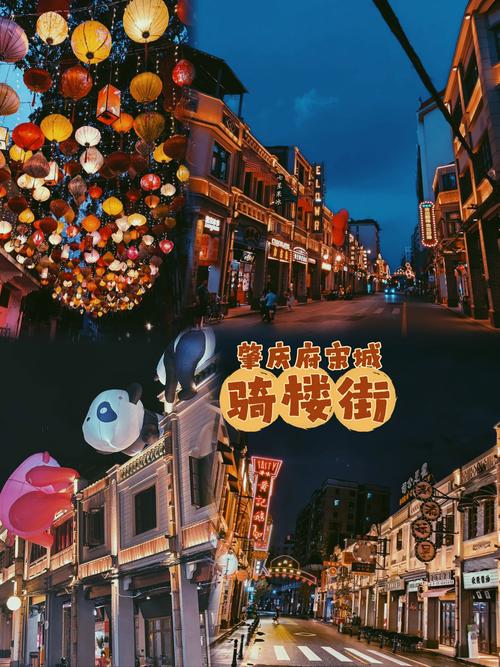

肇庆的小巷子有什么特色?这条街藏着广东人最爱的烟火气

肇庆的小巷子有什么特色?这条街藏着广东人最爱的烟火气

嘿!你听说过肇庆的小巷子吗?说真的,要不是上周跟着本地阿伯穿街走巷,我都不知道2025年的今天,这些弯弯绕绕的巷子里还藏着这么多宝贝。这不,3月25号大清早我又蹲在青云里巷口,闻着刚出锅的裹蒸粽香气,突然就想跟大伙唠唠——这些老巷子到底有啥魔力让本地人离不开?

🌿青砖绿瓦里的"活历史"?

要说肇庆老巷子最直观的特色,那必须是满眼的青砖墙和麻石路。在宋城墙边上的水街,你随便摸块砖头都可能比你家祖爷爷年纪还大。我数过啊,光水街巷口那面墙就有三种不同年代的砌法:明朝的"人字纹",清朝的"丁字缝",还有民国补的"豆腐块",活脱脱一本立体的建筑史教科书。

更绝的是这些老房子现在还在用!你看那间挂着"陈记竹器"招牌的老铺,第五代传人陈叔边削竹篾边跟我唠:"这房梁是光绪年间的杉木,每年白蚁来啃两回,啃了百来年还没啃塌呢!"说着顺手把刚编好的虾笼往地上一摔——嚯!结实得能当板凳坐。

🍵早茶从街尾吃到巷头

要我说,肇庆小巷子的精髓全在吃上。早上七点的麒麟街就跟打仗似的,这边"李记肠粉"的老板娘单手打三个鸡蛋,那边"黄婆粥铺"的砂锅噗噗冒着蟹粥泡。你信不?在这条三百米长的巷子里,我能给你报出二十三种不同早点。

最让我上头的还是巷子里的隐藏菜单。上周三蹲在骑楼底下吃牛杂,偶然听见两个阿婆用本地话嘀咕:"阿彩个女今日返来整艾糍喔"。我假装系鞋带偷摸跟到后巷,果然看见个姑娘蹲在煤炉前翻煎堆。这种现做现卖的时令小吃,地图上根本搜不到,全靠鼻子和耳朵!

🎨转角遇到新青年

你以为老巷子只有旧东西?那可就错了!今年开春,我在忠勇路撞见个有意思的现象:三间并排的老宅子,左边是百年凉茶铺,中间开着赛博朋克风的咖啡店,右边居然是个汉服体验馆。穿JK制服的小妹和摇蒲扇的阿婆坐在同一条石板凳上自拍,这场面别提多魔幻。

更绝的是巷子深处的改造项目。政府把废弃的酱油厂改成"巷往美术馆",斑驳的砖墙上挂着VR眼镜,扫一下就能看见百年前晾晒豆酱的场景。上周六的跨界音乐会上,穿唐装的二胡师傅和戴耳钉的电子乐手,硬是把《彩云追月》玩出了蒸汽波的味道。

🌟本地人才懂的生存智慧

在巷子里混久了,我发现些有趣的门道。比如晾在巷口的拖把数量代表店家营业状态——三把拖把竖着是"正常营业",两横一竖是"老板去喝茶",全横着就是"今日休息"。再比如谁家墙根摆着五个红塑料凳,准是能吃到秘制牛腩粉的接头暗号。

有次跟着收垃圾的刘叔转悠,他指着不同颜色的垃圾桶跟我揭秘:"绿盖子的住着老教师,蓝盖子的准有靓汤喝,你要是看见谁家垃圾桶系红绳,那肯定是刚嫁女儿!"这些代代相传的生活密码,可比啥GPS定位精准多了。

🚲正在消失的巷弄江湖

不过说实在的,这两年变化也够快的。上周去找青云里巷尾修钟表的张师傅,发现他的铺面变成了自助照相亭。老师傅倒是想得开:"现在年轻人都用智能手表啦,我这手艺就当个展品吧。"他转身从木柜里掏出个民国座钟,上发条的手稳得像在给病人把脉。

倒是那些自发形成的市集越来越有意思。每月逢五的日子,肇庆巷子里会冒出"以物易物"的流动摊,阿婆用腌菜换孙子的绝版球鞋,大学生拿手绘明信片换阿公的龙眼干。这种穿越时空的交易方式,居然在2025年活得有滋有味。

站在文庙拐角的百年榕树下,我突然想起陈叔那句话:"巷子就像老陈皮,看着皱巴巴,泡开了才知道滋味。"这些弯弯绕绕的街巷或许没有新城区的光鲜亮丽,但正是这份粗粝的真实感,让每个拐角都藏着意想不到的惊喜。下次来肇庆别光盯着七星岩,钻进巷子里跟阿婆唠两句家常,说不定她送你个艾糍的同时,还能抖出段惊掉下巴的陈年往事呢!

分享让更多人看到