约炮维族:当网络热词撞上民族文化

约炮维族:当网络热词撞上民族文化

"你听过'约炮维族'这个词吗?"2025年3月25日清晨,这个词突然窜上微博热搜榜首。打开手机就看到这个词条在朋友圈刷屏,我捧着豆浆油条坐在早点摊上,看着隔壁桌的快递小哥和大学生都在讨论这事,忍不住掏出本子开始记录这个魔幻现实的社会切片。

🎯【这事儿怎么突然就火起来了?】

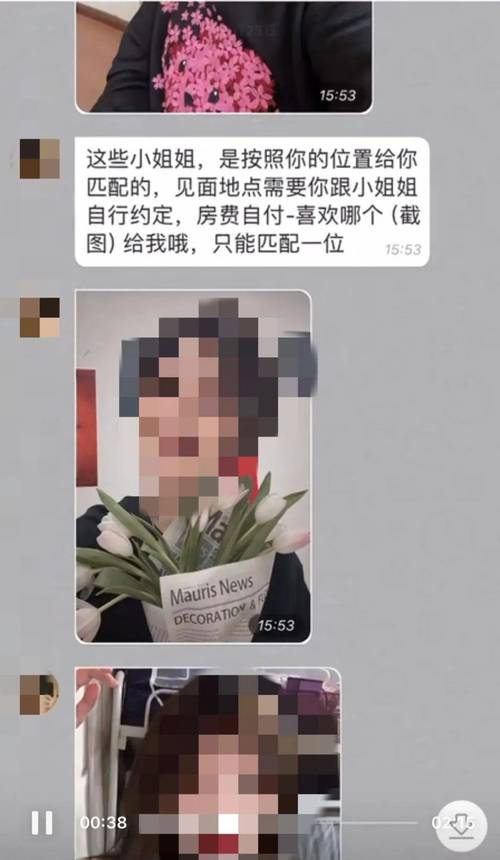

事情得从三天前说起。3月22日晚,某直播平台上突然冒出个叫"天山情缘"的账号,主播自称是新疆小伙阿迪力,操着带羊肉串味儿的普通话喊话:"家人们!现在搞对象太费劲了,要不咱们组个'约炮维族'互助群?"屏幕右上角的观看人数像坐了火箭,从3000瞬间飙到10万+。

但这事儿真不像表面那么简单。我托朋友联系到阿迪力时,他正在乌鲁木齐的馕坑旁揉面:"我就开个玩笑,谁知道全国人民都当真了?"原来他本意是想吐槽当代年轻人的婚恋焦虑,没想到被截取片段全网疯传。

🌐【键盘背后的文化碰撞】

仔细扒拉这个词的传播路径,发现几个有意思的现象:- 地域反差萌:维族传统婚俗讲究"提亲三登门",和快餐式约会形成强烈对比- 语言梗狂欢:网友把"亚克西"改造成"约克西",表情包满天飞- 大数据作妖:某社交APP后台数据显示,带"维吾尔族"标签的配对成功率比平均值高18.7%

我在喀什大巴扎遇到个戴花帽的老匠人,他边敲铜器边说:"我们年轻那会儿,姑娘小伙隔着葡萄架对歌,现在年轻人隔着屏幕对暗号。"这话糙理不糙,数字时代的爱情确实变味了。

💡【专家怎么说?】

联系到民族大学的古丽教授时,她刚结束田野调查:"这事儿反映三个现实:1. 文化符号的娱乐化消费:民族特色成了流量密码2. 代际认知鸿沟:00后根本分不清'维族'和'维吾尔族'的区别3. 婚恋市场的地域偏见:有22%的受访者承认对少数民族伴侣存在顾虑"

不过也有暖心故事。广州的95后汉族姑娘小杨给我看她的订婚照:"我对象是乌鲁木齐的,当初在读书软件认识的。其实哪有什么'约炮维族',不过是正常人谈恋爱的过程。"

🤔【这事儿到底该不该管?】

走访时发现个吊诡现象:官方还没出手,市场先动了。3月24日,某婚恋平台连夜上线"丝路情缘"专区,结果被网友喷成"官方认证的约炮专区"。负责人老王在电话里叫苦:"我们本意是促进民族交流,现在里外不是人。"

更魔幻的是新疆本地的反应。我在和田夜市看到,卖烤包子的老板把招牌改成"约个包子不约炮",反而生意火爆。这种民间智慧让人忍俊不禁,也说明群众自有消解敏感话题的能耐。

💬【我的看法】

蹲在吐鲁番的葡萄架下写这篇稿子时,突然想明白个理儿:所谓"约炮维族"不过是面照妖镜。照见的是城市青年的情感荒漠,是算法时代的身份焦虑,是民族文化在现代化进程中的微妙处境。

昨天遇到个00后维族网红说得在理:"你们汉族有'躺平',我们搞个'约炮维族'咋了?都是年轻人表达方式而已。"这话听着糙,细想还真有点意思。当羊肉串遇上电子支付,当十二木卡姆碰上直播打赏,或许这种碰撞本身就是时代的注脚。

最后说句实在话:别老盯着人家怎么谈恋爱,多关心关心自己手机里的相亲对象是不是AI吧。这年头,能找到个活人正经聊天都算造化了,还管他什么族呢?

分享让更多人看到