哈尔滨的传统服饰:穿越百年的时尚密码

哈尔滨的传统服饰:穿越百年的时尚密码

"哎妈呀!这大花袄子咋越看越带劲呢?"2025年3月25日清晨,中央大街的"百年衣橱"店铺门口,操着地道东北话的王大娘举着手机直播,镜头正对着一件靛蓝色镶金边的满族传统长袍。这条短视频当天就冲上热搜,让哈尔滨传统服饰突然成了全国网友关注的焦点。

🌸老手艺撞上新潮流

要说这事儿得从三天前说起。松北区非遗保护中心公布的一组数据惊掉不少人下巴:2025年第一季度,哈尔滨传统服饰定制订单量同比暴涨300%,"闯关东"主题婚庆服装租赁业务更是天天爆满。"现在年轻人拍婚纱照,十个里有八个要穿改良版鱼皮衣。"在道外区开了三十年裁缝铺的李师傅边说边踩缝纫机,他手头还压着二十多套订单。

这事儿透着邪乎——都2025年了,咋还有这么多人稀罕老辈人穿的衣裳?带着这个疑问,记者钻进老道外的中华巴洛克街区。在一家挂着"金剪子"招牌的店铺里,90后设计师小崔正往鄂伦春族狍头皮帽上缝LED灯带。"您瞅瞅,传统毛皮工艺配上智能温控系统,既保暖又时髦。"她随手翻开客户登记本,北京、上海的订单占了七成。

🧵针脚里的城市记忆

要说哈尔滨传统服饰的讲究,那真是三天三夜唠不完。满族的"旗袍"讲究"十八镶滚",就是用不同颜色的布条在衣襟、袖口滚边;朝鲜族的"则羔里"短上衣必须配飘逸的长裙;赫哲族的鱼皮衣更是绝活,把二十斤重的大马哈鱼皮晾干捶软,再像拼图似的缝制成衣。

"这些衣裳看着花哨,其实藏着老鼻子智慧了。"73岁的满族镶黄旗后裔关大娘掏出个蓝布包,里面整整齐齐叠着祖传的"大挽袖"旗袍。"早些年咱哈尔滨冬天零下四十度,这衣裳领子立起来能护住脖子,马蹄袖放下来盖住手背,里头絮上关东棉,比现在羽绒服还暖和。"

💡传统≠过时?年轻人有话说

在中央商城五楼的"非遗快闪店",记者逮住了正在试穿改良旗袍的95后姑娘小林。"刚开始觉着这些衣服土了吧唧的,没想到上身这么显气质!"她扯了扯衣襟上的云纹刺绣,"关键是独一无二啊,比满大街的潮牌有意思多了。"

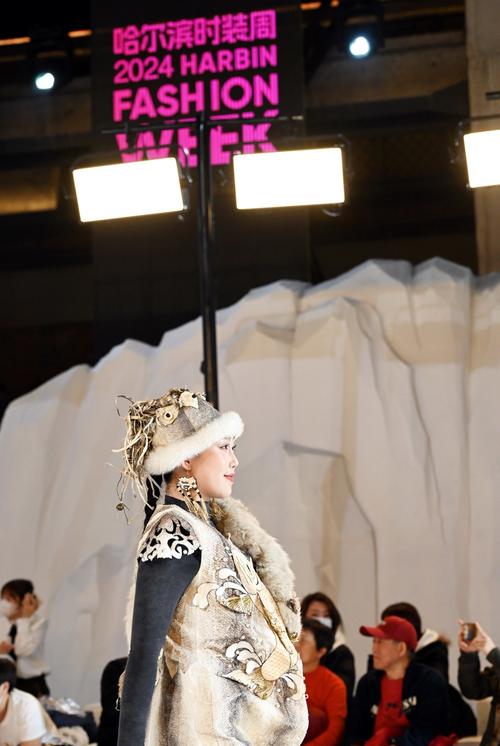

这话可说到点子上了。哈尔滨服装设计学院最近搞的毕业生作品展上,满族传统"云肩"变成了赛博朋克风的机甲装饰,鄂伦春鹿角帽改造成了VR头显支架。更绝的是有个系列把中东铁路老照片印在朝鲜族韩服上,乍看像穿越剧戏服,细品全是城市故事。

🛍️买椟还珠的新经济

要说最会整活儿的还得数商家。南岗秋林公司去年推出的"闯关东盲盒",里头装着微缩版靰鞡鞋、假领子、手闷子,配上二维码能看制作视频,298块钱的定价愣是卖断货三次。道里菜市场更绝,直接把大列巴、红肠摊位改成"东北大花布体验馆",顾客能现场量体裁衣,半小时立等可取。

不过也有专家提醒别光顾着热闹。东北民俗学者张教授在电话里跟记者掰扯:"传统服饰创新是好事,但得守住三个底线——工艺不能丢、寓意不能改、传承不能断。就像咱锅包肉可以创新,但要是把醋换成番茄酱,那不就成洋玩意儿了?"

🌏冰城衣裳的全球之旅

眼瞅着哈尔滨冰雪节刚过,传统服饰的热度又添了把火。太平国际机场的免税店里,印着索菲亚教堂图案的丝绸围巾成爆款,每天要补货三次。更夸张的是,俄罗斯网红卡佳在直播时穿了件赫哲族鱼皮马甲,结果引发莫斯科时尚圈集体种草,现在哈尔滨的鱼皮衣作坊都开始招俄语翻译了。

站在松花江畔看着穿各色传统服饰拍照的游客,突然想起关大娘那句话:"衣裳是穿在身上的历史书。"可能正是这份跨越时空的共鸣,让这些老衣裳在新时代焕发出别样光彩。当95后开始研究"大襟怎么盘扣",当直播间里"老铁"们抢购非遗文创,谁说传统和现代非得掐架呢?这冰天雪地里长出来的时尚,正用最东北的方式讲述着中国故事。

分享让更多人看到