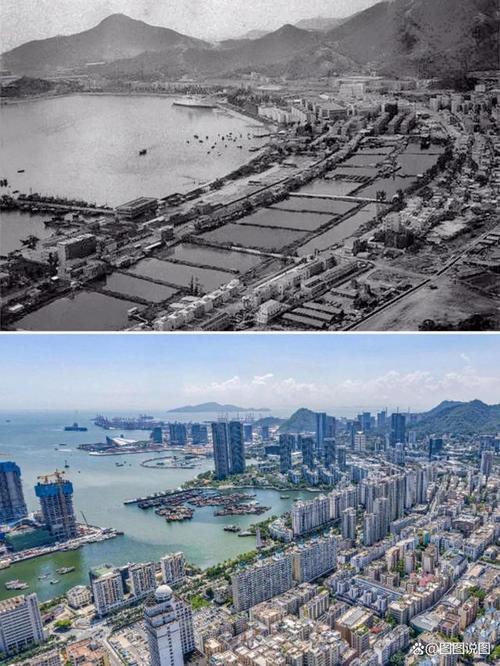

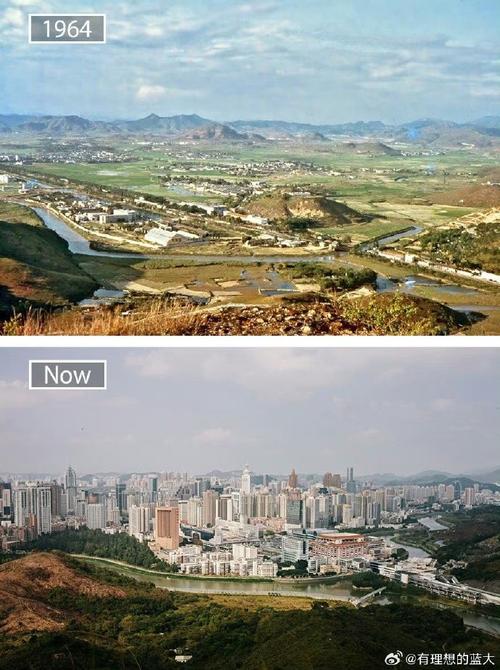

东港三十年变化图:从渔村小港到国际大港的逆袭之路

东港三十年变化图:从渔村小港到国际大港的逆袭之路

"哎,你瞅瞅这码头现在的气派样,谁能想到三十年前这儿还是个破渔村?"老渔民张大爷蹲在防波堤上抽着旱烟,眯眼望着远处停满万吨货轮的深水港区。今天是2025年3月25日,我攥着新鲜出炉的《东港三十年变化图》实地走访,发现这张图里藏着的,可不止是线条和色块那么简单。

🌊【1995-2005:泥滩上的第一铲土】

要说转折点,得从1995年市政府那份"深水港可行性报告"说起。当时反对声可不少——"花这冤枉钱干啥?不如多盖几栋楼!"但规划局王工程师愣是带着团队,在烂泥滩上测了整整三个月水文数据。现在港区3号泊位立着的纪念碑,基座上还刻着当年打下的第一根桩:1998.6.18。

👉 关键突破:

- 2001年首艘外籍货轮靠岸,装卸了三天三夜(当时全靠人力!)

- 2003年集装箱年吞吐量突破10万标箱,比原计划提前两年

- 2005年铁路专线贯通,彻底打通"海铁联运"任督二脉

🛳️【2005-2015:风暴中的转型阵痛】

"那时候天天开会吵得脸红脖子粗。"退休的港务局李科长回忆道。08年金融危机让刚起步的东港差点搁浅,货量暴跌40%。但危机里藏着转机——他们咬牙上了自动化装卸设备,结果2012年台风"梅花"来袭时,新建的智能仓库比老仓库少损失了7000万!

💡 冷知识:现在港区用的防风锚链技术,就是当年被台风逼出来的专利。港务局的小刘工程师神秘兮兮地说:"您猜怎么着?去年这技术还卖给了新加坡港!"

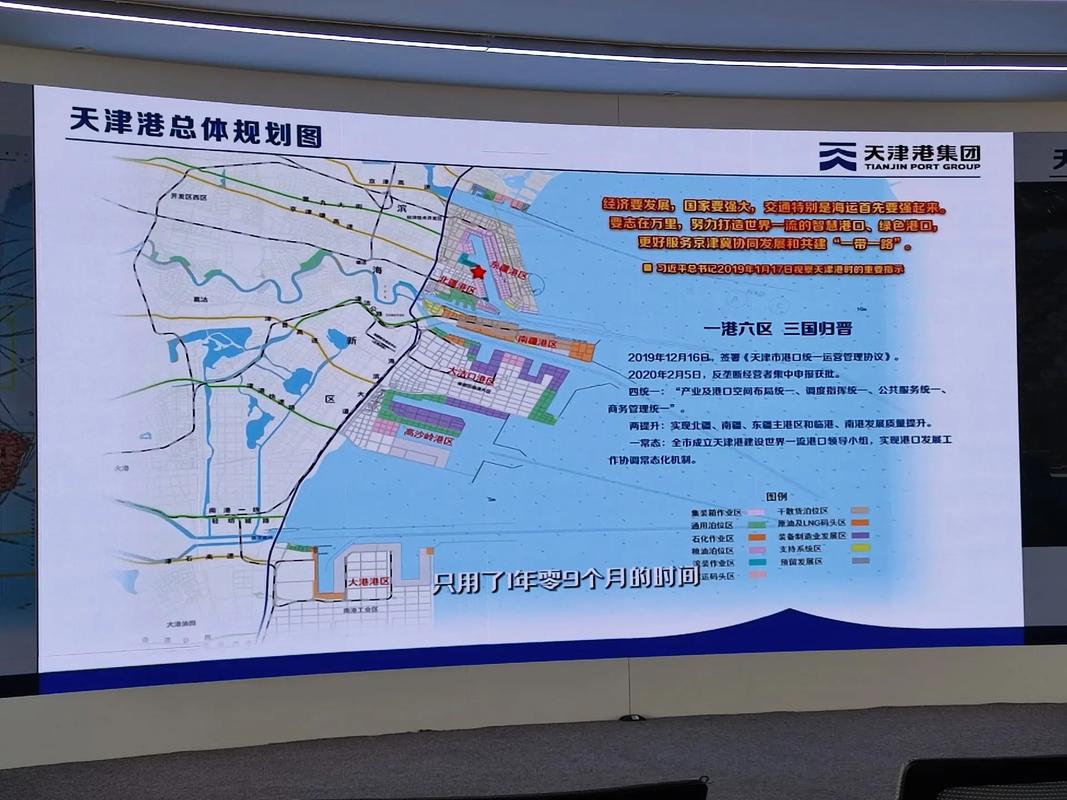

🌉【2015-2025:数字港口的华丽转身】

站在2025年的观景平台往下看,无人集卡像蚂蚁军团般有序穿梭。但最让我吃惊的是遇见渔民后代小李——他爷爷摇橹捕鱼,他爹开拖网船,而他现在穿着白大褂在控制室调试5G岸桥。"去年咱们港的‘数字孪生系统’上线后,装卸效率又提了18%,老外都组团来取经。"

👉 三十年对比数据:

| 年份 | 就业人口 | 外贸额(亿元) | 智慧化程度 |

|--------|----------|----------------|------------|

| 1995 | 3200 | 0.8 | 0% |

| 2005 | 1.2万 | 47 | 15% |

| 2015 | 3.8万 | 216 | 60% |

| 2025 | 6.7万 | 902 | 95% |

说实在的,看着变化图里那些攀升的曲线,我突然想起采访海鲜大排档李老板时他的话:"以前咱愁打不到鱼,现在愁怎么把澳洲龙虾保鲜运出去。"这种"甜蜜的烦恼",不正是发展的最好注脚吗?

站在新落成的航运博物馆顶层,透过玻璃幕墙望着灯火通明的码头,突然明白个道理:港口就像人生,要蜕变总得先经历几场大风浪。听说下个月又要开建氢能补给站了,照这个势头发展下去,保不齐再过三十年,咱东港真能变成电影里的"赛博港口"呢!

分享让更多人看到