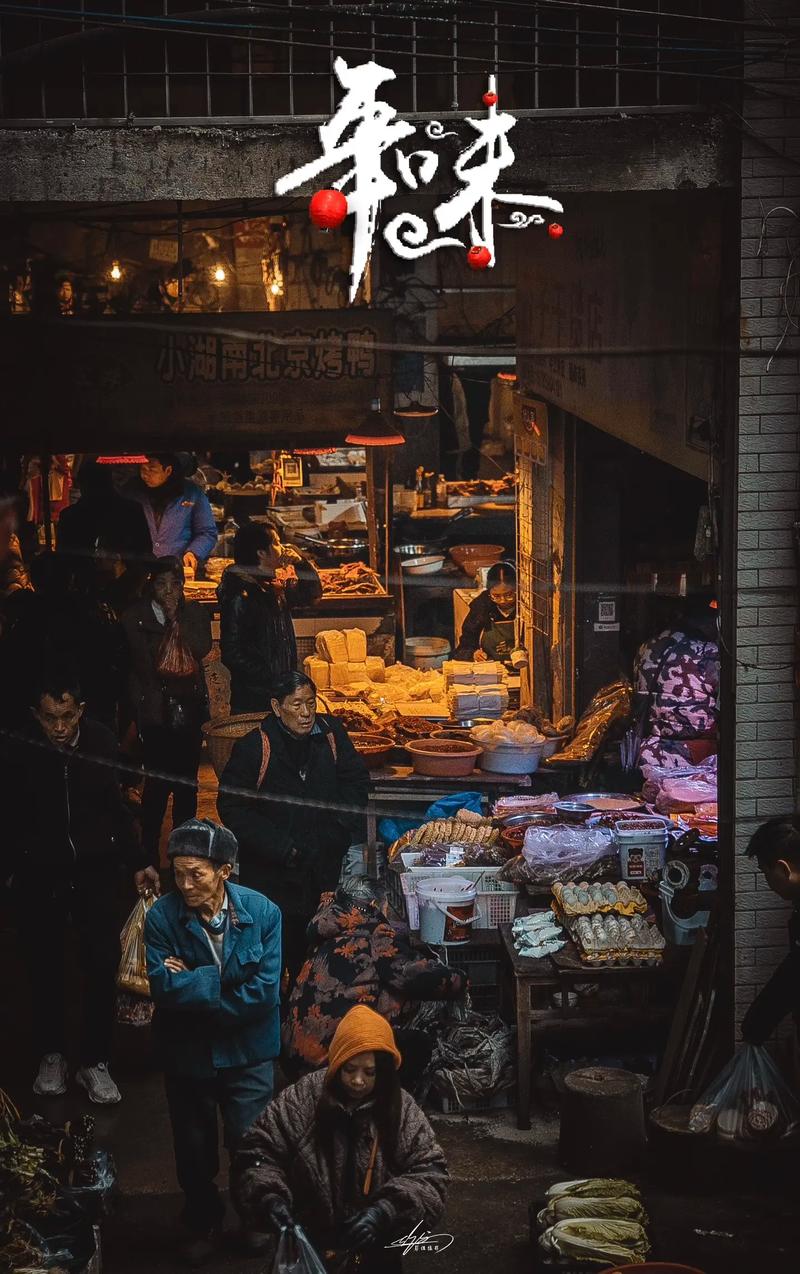

马鞍山师苑小区后面小巷的烟火气与新生机

马鞍山师苑小区后面小巷的烟火气与新生机

🚶♂️【你最近有没有路过师苑小区后面那条小巷?】

2025年3月25日早上九点,我揣着相机钻进这条不足三米宽的巷子。油条摊的香味混着现磨豆浆的热气扑面而来,穿睡衣的大妈拎着塑料袋跟卖菜大姐砍价:"哎哟你这白菜叶子都蔫了,便宜两块嘛!"这场景,活脱脱就是从二十年前穿越来的市井图。

🌈【老巷子遇上新改造:矛盾还是机遇?】

要说这条巷子的故事,得从去年冬天说起。当时社区贴出告示说要搞"微改造",居民群里直接炸锅。一楼开五金店的老王在群里发语音:"改造?改个锤子!把我这铺面整没了,你们养我啊?"可你猜怎么着——上个月底工程验收时,老王摸着新装的仿古雨棚直乐:"这玩意儿雨天不积水,还能多摆两箱货!"

改造清单里藏着不少小心思:✅ 可移动摊位车(带遮阳伞和垃圾分类区)

✅ 智能照明系统(晚上七点自动亮起暖黄灯光)

✅ 墙面立体绿化(种的可都是能驱蚊的薄荷草)

最绝的是排水沟,设计师老李神秘兮兮跟我说:"底下埋了传感器,水位超15厘米自动报警,今年梅雨季保准不淹水!"

🍜【商户们的生存智慧:传统手艺+新玩法】

走到巷子中段,突然闻到股熟悉的香味。76岁的张大爷还在用祖传大铁锅炒板栗,不过旁边多了块二维码牌子。"闺女帮弄的,说是什么...私域流量?"老人擦着汗笑,"现在年轻人手机下单,我孙子放学顺路就给送去了。"

斜对面的情景更有意思——原本的修鞋摊变成了"快修驿站"。玻璃窗上贴着:

🔧修鞋+改裤脚

📱贴膜+数据恢复

🔋充电宝租借

老板小陈得意地晃了晃手机:"昨儿刚帮八栋的李教授恢复了论文,他非要送我两本绝版书,你说这..."

🌱【居民自治带来的意外惊喜】

要说最让我感动的,还得是巷尾的共享花园。三个月前这里还是堆建筑垃圾的角落,现在变成了多肉植物的海洋。社区干事小刘掏出手机给我看对比图:"当初说要建花坛,张大妈非说会被偷花。结果现在她天天坐这儿当义务讲解员,比谁都上心。"

更绝的是墙上的"旧物置换区",上周五亲眼看见:1. 王阿姨用闲置电饭煲换了刘奶奶的养生壶

2. 大学生租客拿旧吉他换到了二手哑铃

3. 连物业经理都偷偷放了箱矿泉水来换盆栽

🤔【这条小巷教会我们的事】

说实话,我蹲点观察了三天才发现门道:新装的木制长椅为啥总是坐满人?因为椅背特意做成45度斜角,靠着舒服又不会让人躺平占位。这种藏在细节里的人情味,可不是设计图纸能画出来的。

有个细节特有意思——改造后的垃圾桶旁总摆着几个小板凳。清洁工赵大姐揭秘:"这是给腿脚不便的老人歇脚的,顺便监督乱扔垃圾的。上个月分类准确率涨了37%,没想到吧?"

💡【个人观点时间】

看着巷口嬉闹的孩子和晒太阳的老人,我突然想通个理儿:城市更新不是非要把老东西连根拔起。就像那家坚持用煤炉烤烧饼的铺子,虽然新规要求改用电炉,但社区特批他们每天下午四点至六点可以用传统工艺——结果反而成了网红打卡点。

这事给我的启示就三点:

1. 别总想着"破旧立新",有时候"修旧如旧"更有价值

2. 给市井生活留点呼吸空间,规矩太多反而憋死生机

3. 最聪明的改造,是让居民觉得自己才是主人

临走时,听见两个散步的阿姨聊天:"现在这巷子敞亮多了,就是缺个能跳舞的地儿。"旁边晒太阳的大爷突然插话:"把东头那排自行车挪挪,空地不就出来了?"你看,老百姓的智慧永远在线,关键得有人愿意听。

分享让更多人看到