大街小巷弄堂有什么区别

大街小巷弄堂有什么区别

嘿!您有没有想过,为啥上海人指路常说"弄堂尽头右转",北京大爷总喊"胡同里第三个门"?2025年3月25日这天,我在南京路步行街啃着葱油饼,突然被游客问住了:"师傅,这'弄堂'和普通巷子有啥不一样?"得,今儿咱就掰扯清楚这事儿!

🚶♂️大街:城市的大动脉要够"派头"

您瞅瞅南京路就知道——双向六车道打底,商铺招牌恨不得挂到云彩里。2024年市政数据显摆着,上海主干道平均宽度28米,这规格搁古代得叫"御道"。大街上跑的不只是车流,更是城市的门面担当。

不过现在时髦的"大街2.0版"可不止气派。成都春熙路去年搞的"空中观景廊道",让逛街变成沉浸式体验。北京前门大街更绝,老字号门脸儿藏着全息投影菜单,扫码能看百年前伙计吆喝的AR重现。

🚲小巷:藏着生活的烟火气儿

哎您可别小看这称呼差异!去年跟着做城市调研那会儿,苏州平江路的巷子给我上了一课——3米宽的青石板路,窗台上晾着腊肠的老太太,和骑共享单车的白领擦肩而过。这种"新旧混搭剧场",大马路可演不出来。

要说数据也挺有意思:✅ 全国带"巷"字的路牌,80%集中在长江以南✅ 北方叫"胡同"的比"巷子"多出2.3倍✅ 深圳这种新城,"巷"的数量比老城少67%

🏮弄堂:上海人骨子里的"螺蛳壳道场"

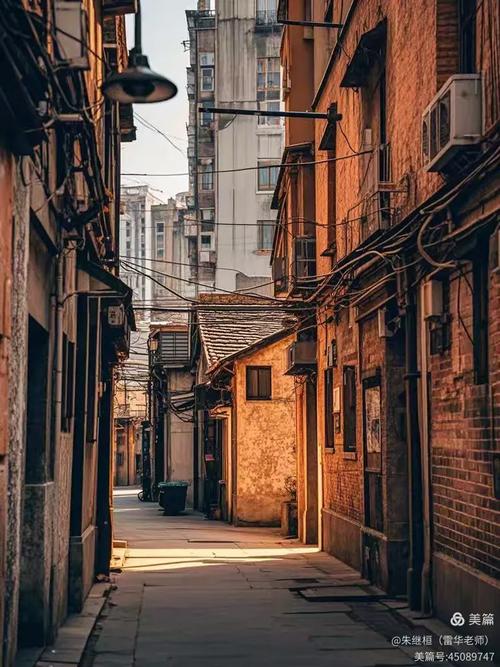

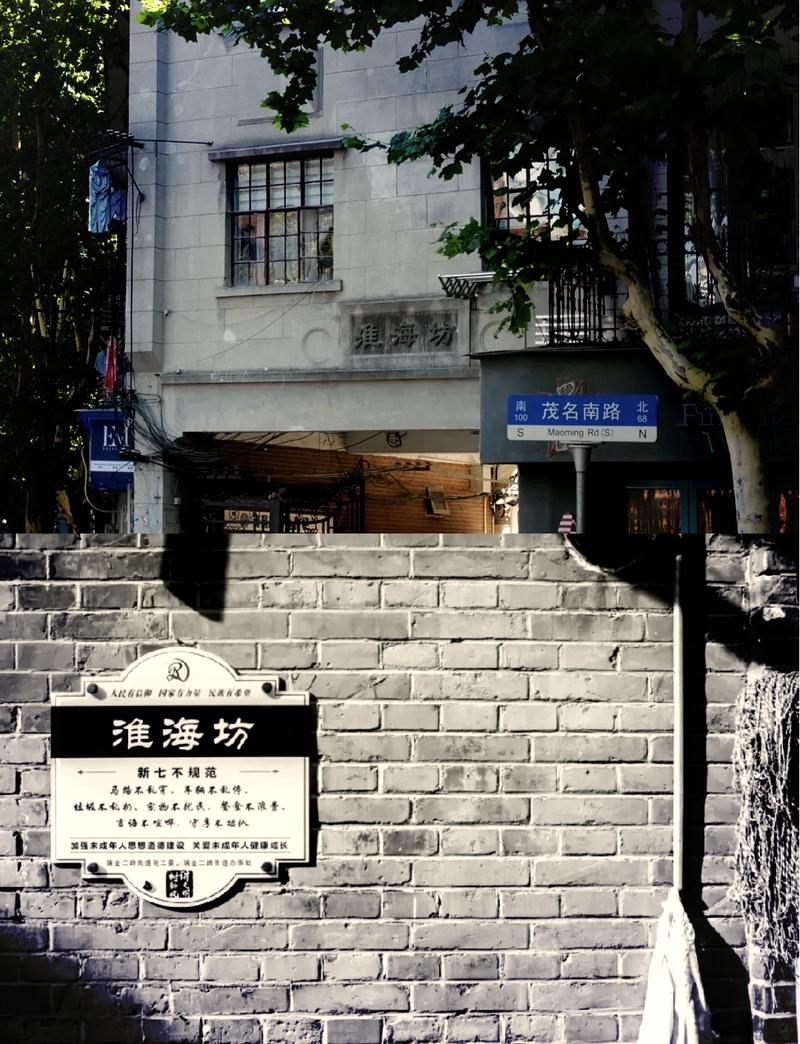

跟您说实话,头回去上海弄堂我差点迷路!静安别墅那片的弄堂,看着门脸儿就两米宽,走进去别有洞天——裁缝铺隔壁是网红咖啡馆,晾衣杆从四楼斜插到对面二楼。这种立体生活图谱,可不是简单"窄路"能概括的。

今年元宵节那场"弄堂灯光秀"绝了!田子坊用全息技术把晾晒的被单变成投影幕布,老式晾衣架突然开始"讲"石库门故事。您说现在年轻人咋这么会玩?既留着烟火气,又整出新花样。

🌉三兄弟摆擂台:谁才是未来城市主角?

去年住建部那个《窄路密网规划指南》说得明白:大街要承担40%以上车流,小巷弄堂主要服务步行和慢生活。不过我在杭州见过更绝的——5米宽的新式"智能弄堂",地面会感应人流自动调节灯光亮度,墙上装着可折叠的共享储物柜。

要说发展趋势嘛:1️⃣ 主干道越来越像"城市客厅"(参考东京银座空中花园改造)2️⃣ 小巷变身"文化传送带"(西安回民巷的AR历史讲解员已上岗)3️⃣ 弄堂玩起"垂直社区"概念(上海愚园路弄堂出现跨楼层的共享厨房)

🧐个人观点时间

您要问我更待见哪种?这么说吧——上个月在成都碰见的"宽窄巷子2.0"项目挺开眼。既保留了老墙门楼,又把地下挖空三层做停车场和物流通道。要我说啊,未来的好街道得学会"夹心饼干"功夫:面上留着人情味,里子藏着高科技,中间那层甜馅儿就是活色生香的日子。

对了,听说重庆最近在试验"折叠巷道",白天是步行街,晚上升高变成观景台。要真成了,估计以后连"大街小巷"这词儿都得重新定义喽!

分享让更多人看到