高密市约炮群事件:2025年的网络社交新现象

高密市约炮群事件:2025年的网络社交新现象

哎哟喂!你最近刷短视频的时候,有没有被"高密市约炮群"这个词洗脑过?自从3月25号那天本地论坛突然炸锅,这个神秘组织就像春天柳絮似的,飘得满城都是消息。咱们今天就来掰扯掰扯,这事儿到底咋回事?

🚨【突发!聊天记录惊现朋友圈】

这事儿得从3月25号凌晨说起。家住凤凰大街的小李(化名)半夜两点刷朋友圈,突然看见初中同学发了张微信群截图——群名明晃晃写着"高密市夜生活互助群",成员列表里居然有他认识的超市老板和快递小哥。小李当时就懵了:"这不是那个传说中的约炮群吗?怎么连正经人都掺和进来了?"

第二天早上,本地贴吧直接被这个话题屠版。有网友爆料说,这种群组最近半年像雨后春笋似的冒出来,光在微信和QQ上就能搜到二十多个相关群组,人数最多的群已经突破500人大关。不过要说最邪乎的,还得是群里那些神操作...

📱【年轻人到底图个啥?】

咱先别急着骂街,这事儿还真得仔细琢磨。我特意找几个加过群的小年轻聊了聊,发现事情没表面那么简单。24岁的咖啡师小王说得实在:"现在生活压力这么大,下班就想找人唠唠嗑。这些群里有游戏开黑的、拼单奶茶的,当然也有想约的——说白了就是个大型社交盲盒嘛!"

不过你别说,这种混杂模式还真有市场。根据本地某大学生做的匿名调查:- 42%的人加群纯粹为了找人聊天- 28%想拓展社交圈- 只有不到20%明确表示想约炮- 剩下10%...好家伙,居然是微商混进来打广告的!

⚖️【警方提醒:小心踩雷!】

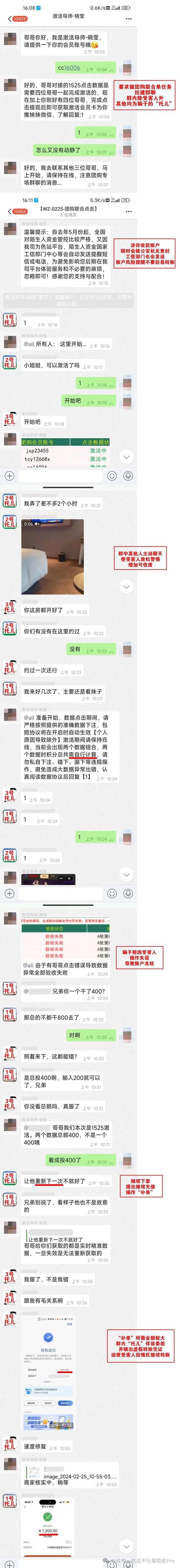

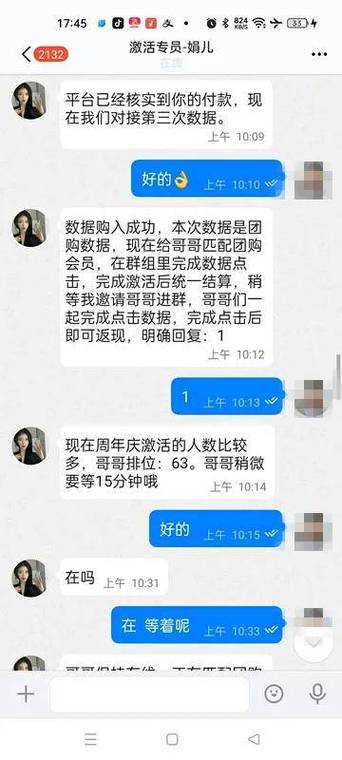

这事儿闹大后,市公安局网安大队张队长专门开了发布会:"我们注意到某些群组存在违法风险,比如传播淫秽信息、诱导消费等。3月25号当天就接到3起相关报案,有个小伙子被酒托骗了800多。"说着还掏出手机演示举报流程,那叫一个接地气。

不过话又说回来,完全禁止这种群组好像也不太现实。就像开小卖部的刘大姐说的:"现在年轻人都不爱出门交际,能在网上认识些新朋友也挺好,就怕有些坏分子钻空子。"

💬【专家观点大碰撞】

社会学教授老赵在电视台分析得头头是道:"这种现象反映出现代青年的社交焦虑,线上匿名环境给了他们安全感。但要注意..."说到这儿他突然卡壳,摸出老花镜看了眼笔记,"啊对,要注意引导健康的两性观念。"

90后心理医生小林就不爱听这套:"别动不动就上纲上线!我们这代人早把线上社交当日常了。关键是要教会大家保护隐私,识别风险——就像学骑自行车,不能因为怕摔就不让碰车吧?"

💡【个人哔哔时间】

要我说啊,这事儿就跟麻辣烫似的——有人专挑青菜,有人就爱吃丸子。重点不是锅里的食材,而是别让地沟油坏了整锅汤。现在哪个年轻人手机里没几个乱七八糟的群?工作群、游戏群、外卖红包群...多个交友群也不稀奇。但有三条红线千万不能碰:1. 别泄露身份证、住址这些隐私2. 见面选公共场所,女生最好带朋友3. 涉及钱财立马拉黑举报

最近听说有群主自发搞起"防骗知识小课堂",还有人组织线下读书会。你看,这不就把歪楼给扶正了?网络社交就像块橡皮泥,全看你怎么捏。只要守住法律和道德底线,说不定还能捏出个新花样呢!

分享让更多人看到