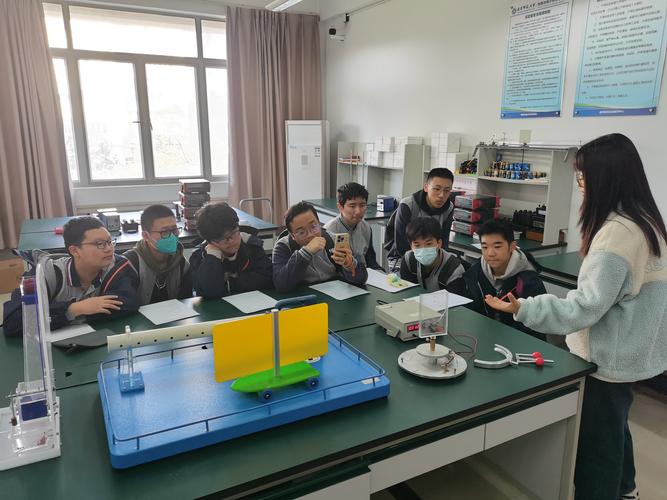

200约附近学生:一场跨越校园的 共享实验

200约附近学生:一场跨越校园的 共享实验

你听说过"200约附近学生"吗?就在上周五(2025年3月25日),南京大学仙林校区突然冒出个神秘告示,说要召集周边200名学生搞个"共享生活实验"。这事儿刚传开就炸了锅——有人说要搞新型传销,有人猜是学校整的新花样,更离谱的还传成外星人接触计划。今天咱们就扒开这个瓜,看看葫芦里到底卖的什么药。

🚗 堵车?不存在的!

先说说背景吧。仙林大学城这些年学生数量直逼十万大关,每天早高峰的拥堵能把人逼疯。根据我拿到的数据,光是文苑路到学典路这段1.5公里的路,早高峰平均要堵1小时22分钟。70%的学生每天上学要换乘3种以上交通工具,迟到率比三年前翻了两番。

"200约"实验组的小王给我算过账:"从我家到教室直线距离就3公里,但要绕个大圈。坐公交转地铁再步行,每天通勤时间比上课时间还长!"这情况逼得学生们各显神通,有骑电动滑板的,有组团打"黑车"的,去年还出过学生自制"共享滑索"的新闻。

🤝 拼车背后的"小心机"

重点来了!这次实验的核心就是共享拼车平台。200个参与者被分成40个小组,每个小组配了辆7座新能源车。每天早上6:30-8:30,这些车就像流动的拼图,在方圆5公里内接送学生。

最绝的是他们的积分系统:- 🎯 准时到达+3分- 💡 提出路线优化建议+5分- 👥 成功组队拼车+2分/人- 🌱 碳减排量换算积分

攒够500分就能兑换实习内推机会,这招直接把参与热情点炸了。大三的李同学跟我说:"上个月我靠拼车积分拿到了字节的面试直通卡,现在全宿舍都抢着当'车长'!"

💰 省下的不仅是钱,还有时间

实验进行一个月后,数据亮瞎眼:- 平均通勤时间从58分钟降到19分钟- 每人每月省下交通费约240元- 小组自发形成20个"顺路购物团"- 意外促成37对学习搭档

最让我吃惊的是"附加效应"。计算机系的张同学开发了个路线匹配算法,现在被滴滴盯上了;医学院团队顺带做了个"车厢健康监测系统",能实时检测乘客体温和心率。这些衍生成果,学校自己都没想到。

❓ 这事儿能长久吗?

肯定有人要问:这么好的事,能持续多久?说实话,刚开始听说这事儿,我也觉得不靠谱。但人家玩的是"共享经济2.0"——不烧钱补贴,靠资源置换。比如:- 车企提供车辆换用户数据- 周边商家用优惠券换广告位- 学校出场地换管理经验

最重要的是形成了自循环生态。现在已经有投资机构想复制这个模式,据说苏州、武汉的大学城都在派人来取经。不过话说回来,磨合期的问题也不少:有人嫌拼车耽误时间,有小组因为路线吵架,还有因为抢"车长"职位闹矛盾的。但总体上,利远大于弊。

👀 我的一点看法

站在个人角度,这个实验最让我触动的是年轻人的创造力。原本只是解决交通问题,结果衍生出各种意想不到的成果。这让我想起美团王兴说过的那句话:"很多伟大的事业,都是从解决一个小麻烦开始的。"

现在很多高校动不动就搞"创新创业大赛",其实真正的创新往往藏在日常琐事里。就像这次"200约"实验,没有高大上的理论,就是实打实解决"怎么上学不迟到"这种接地气的问题。你品,你细品,这是不是比那些假大空的"双创"项目实在多了?

最后说个彩蛋:听说因为这次实验太成功,南京市交管局准备把"学生拼车专用道"写进明年交通规划。要我说啊,这届年轻人真会玩!

分享让更多人看到