花桥老街:2025年3月25日,这条百年老街藏着什么秘密?

花桥老街:2025年3月25日,这条百年老街藏着什么秘密?

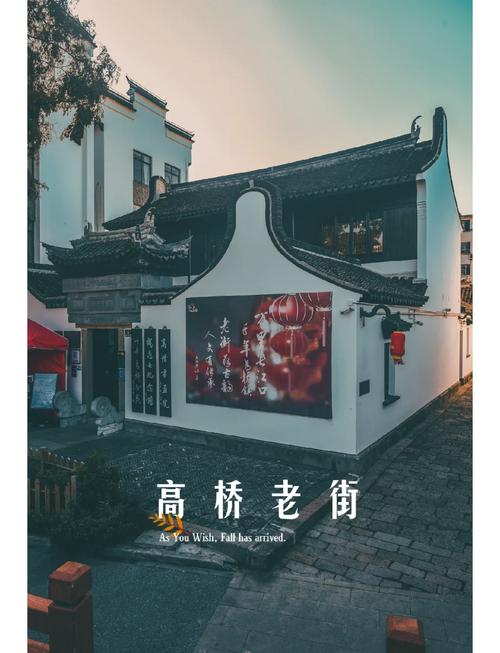

您有没有想过,一条老街能活出多少种可能?今天上午十点,我站在花桥路口的青石板上,看着晨雾里若隐若现的飞檐翘角,突然被手机里叮叮当当的消息提醒惊醒——原来就在今天,这条活了128年的老街要搞大事情!

🌟 花桥老街的"时间胶囊":2025年发生了什么?

"您可别小看这五米宽的街道!"茶楼老板张叔边擦着百年老茶壶边跟我唠嗑。就在今天,花桥老街正式启动"时空折叠"改造计划。简单说就是在保留老建筑的前提下,把智能科技像糖霜似的撒在青砖黛瓦上。举个实在例子:您现在去"三味书斋"买本《城南旧事》,扫码就能看见书中场景在老街实景重现,这可比普通AR书店有意思多了!

不过最让街坊们兴奋的,是那个藏在老邮局地下的"时光档案馆"。听说只要刷脸就能看到自家祖辈在老街的生活影像,王记糕团店的老板娘偷偷告诉我,她太爷爷当年推着独轮车卖桂花糕的吆喝声都被录下来了。

🍵 老店新活法:"固执"与"变通"的辩证法

走到街中段的十字路口,您会看见个有趣现象:左边是坚持用算盘记账的"永昌布庄",右边是搞直播带货的"新派旗袍工作室"。两家店中间不过隔了七块青石板,却像隔着两个时代。

"现在年轻人就喜欢看这种反差萌。"95后创业者小林在自家咖啡馆里跟我解释。他特意保留着祖传的雕花木窗,却在窗台上摆着会发光的手冲咖啡套装。您猜怎么着?他家的"古法冰酿"现在日销三百杯,比旁边开了六十年的老茶馆还火爆。

不过要说最会玩的,还得数李记铁匠铺的第四代传人。老爷子现在不打菜刀改做金属文创,上周刚推出"可以当开瓶器的古风发簪",抖音直播间三分钟抢光两百件。您别说,这种老手艺和新脑洞的混搭,还真让人眼前一亮!

🌉 烟火气与科技感:这对CP能磕吗?

走到老街西头的智能垃圾分类站,正好碰见居委会刘大姐在教张奶奶用手机预约旧物回收。"您看啊,点这个绿色图标..."刘大姐的耐心劲儿,让我想起小时候她挨家挨户收有线电视费的样子。现在的老街坊们可了不得,七十岁的赵爷爷能在社区App上抢到老年大学名额,开裁缝店的周阿姨会用3D扫描仪给客人量体裁衣。

不过要说最暖心的,还得数那个24小时不打烊的"记忆补给站"。您要是走累了,对着墙上的智能屏幕说句方言,立马就能听到对应年代的老街叫卖声。昨儿遇见个上海来的游客,听到"磨剪子戗菜刀"的吆喝声,激动得差点把手里奶茶打翻了。

🎭 年轻人的"新江湖":这里不止有情怀

说实在的,刚开始听说要搞"青年创客孵化基地",我还担心会破坏老街味道。结果到现场一看,好家伙!那个把旧粮仓改成共享办公区的设计,简直绝了——房梁上挂着成串的干辣椒,工位却是透明玻璃房,传统农具成了最酷的装饰品。

更绝的是"老墙新话"涂鸦计划。美院学生们用可降解颜料在老墙上作画,扫二维码还能看到动态效果。上周那幅《挑货郎与无人机》的作品,把送货无人机画成古代货郎模样,转发量直接破十万。要我说,这种既保留老墙岁月痕迹又注入新生命的玩法,可比简单刷白墙高明多了。

站在街角看着这番景象,突然就明白了——老街要活得好,关键就在这个"活"字上。不是像博物馆那样供着,也不是推倒重来的假古董,而是让不同时代的生活方式能自然生长。就像此刻头顶的老式电线杆,既挂着红灯笼,也架着5G基站;石板路上既有穿汉服拍照的姑娘,也有踩着电动滑板送外卖的小哥。

要说个人看法嘛,我觉得这种改造最聪明的地方,是没把"保护"和"发展"对立起来。就像老街口那棵两百岁的香樟树,老根扎得深,新枝照样能蹿得高。您要是最近有空,真该来花桥老街转转,保准能找到让您心头一动的画面——可能是智能灯箱映着老门板上的春联,也可能是穿着AJ的年轻人蹲在青石台阶上喂老街猫。

分享让更多人看到