东营城中村小胡同:消失的记忆还是未来的起点?

东营城中村小胡同:消失的记忆还是未来的起点?

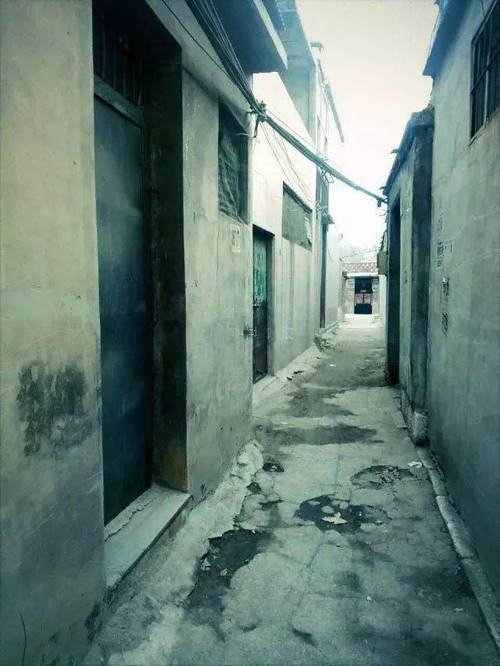

你听说过东营的城中村小胡同吗?这些弯弯曲曲的巷子,藏着几代人的柴米油盐,也卡在时代发展的齿轮中间动弹不得。2025年3月25号这天,挖掘机终于开进了胜利路三巷,这事儿到底算喜还是忧?咱们今天就掰开了揉碎了聊。

🏠一条胡同,两种声音

“拆了这破房子,我儿子结婚就有新房了!”住在胡同口的老王攥着搬迁协议,手指头把纸都捏皱了。可斜对门的张奶奶抱着搪瓷缸子直叹气:“我这屋里的老樟木箱子,搬出去往哪儿搁啊?”

要说这东营城中村改造,政府规划得明明白白:15条胡同、2000多户居民、3年完成整体升级。现场工作人员拿着效果图挨家解释:“您瞧这效果,将来有社区食堂、口袋公园,连垃圾分类站都带空调!”

但老百姓心里那本账算得门儿清。住平房30年的刘叔掰着手指头给我算:“补偿款听着是不少,可如今新楼盘均价都1万8了,我这老房子换新屋还得倒贴20万。您说这叫什么事儿?”

💡专家嘴里的“阵痛期”,到底痛在谁身上?

城市规划局的李科长跟我掏心窝子:“这些胡同留着是情怀,可安全隐患实在太大。去年雨季电线短路引发火灾,消防车愣是进不来巷子。”说着翻开档案夹,里头是去年拍的现场照片——焦黑的房梁下还挂着半截湿透的棉被。

但民俗协会的王老师不乐意了:“不能一拆了之啊!西头那个青砖门楼,是民国时期钱庄的旧址。还有胡同口的老槐树,树龄比咱爷爷辈都大。”说着掏出手机给我看对比图:外地某市把老胡同改造成文创街区,现在成了网红打卡地。

🚧施工队进场那天,我看见了...

3月25号早上七点,三巷口已经挤满了人。穿橘色马甲的工人正在拉警戒线,穿睡衣的大妈扒着门框往外瞅,几个老爷子蹲在墙根吧嗒旱烟。最让我动容的是修鞋匠老李——他默默把用了15年的钉鞋机擦得锃亮,突然转头问我:“小伙子,你说这机器搬上楼了,还能有街坊来修鞋吗?”

这时候社区书记举着喇叭喊话:“咱们改造期间,临时安置点提供免费三餐!老年活动室照常开放!”角落里几个租房的小年轻倒是乐呵,举着手机直播拆迁现场,嘴里喊着“老铁们双击666,见证历史时刻啊!”

🤔改造这事儿,真能两全其美吗?

说实话,我在胡同里转悠三天,发现个有意思的现象:反对声最大的往往是原住民,而租户们大多拍手叫好。开小超市的赵姐跟我抱怨:“每个月3000的租金,住着漏雨的平房,谁不盼着住电梯楼?”可她的房东陈大爷急眼了:“我这房子租出去每月稳赚,拆了换成商品房,装修费谁出?”

这事儿让我想起前阵子看的报告,说全国城中村改造平均每户要协调7.2次。要不怎么说基层干部不好当呢,光是调解补偿方案,居委会王大妈就瘦了八斤——不过她倒乐呵呵地说:“权当免费减肥了!”

🌇未来图景长啥样?

按照规划图,这里明年会立起6栋小高层。效果图上绿树成荫的步道旁边,标注着“保留原有胡同肌理”。设计师小张跟我比划:“您看这镂空砖墙设计,就是照着老胡同的砖缝样式来的。还有这社区食堂,我们特意留了老灶台的展示区。”

但住惯平房的老街坊们犯嘀咕:“住18楼,串个门还得刷卡坐电梯,哪有现在端着饭碗就能唠嗑得劲儿?”开发商倒是想了个折中法子——在小区里搞了个“胡同记忆角”,把各家捐的老物件摆出来展览。别说,头天开放就挤满了举着自拍杆的年轻人。

笔者的碎碎念

跑完这个选题,我算是明白了:城中村改造就像给老人做手术,既要治病,又不能伤了元气。那些嚷嚷着“拆了可惜”的,多半没在漏雨的屋里接过脸盆;喊着“早该拆了”的,可能没想过老邻居散了有多寂寞。

要我说啊,这事儿得学学中医的“调和”之道。老房子该加固的加固,危房该重建的重建,老手艺新行当给扶持。就像隔壁市那个改造成功的案例,裁缝铺变成了汉服体验馆,剃头摊升级成复古理发店——老树发新芽,可比连根拔起强多了。

眼下挖掘机还在轰隆隆作业,但听说社区已经组织起了“胡同故事会”。上周活动日,九十岁的周奶奶坐在轮椅上,给孩子们讲她年轻时怎么在胡同口摆茶摊。阳光斜斜地照在老人银白的头发上,那一瞬间,我突然觉得有些东西拆了还能重建,可有些记忆,真得有人接着往下传才行。

分享让更多人看到