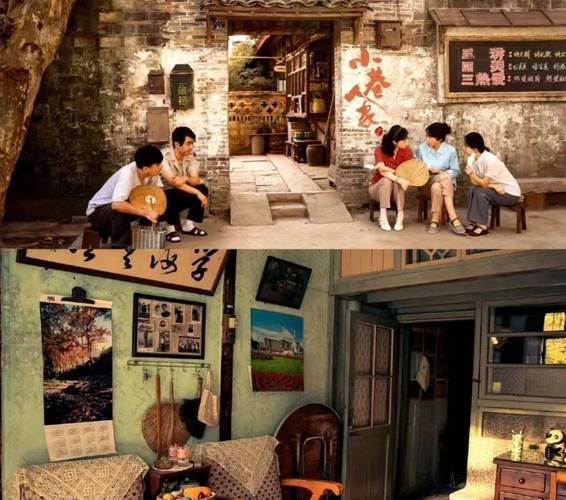

火车站后巷小胡同:烟火气里的时代切片

火车站后巷小胡同:烟火气里的时代切片

你见过凌晨四点的火车站后巷小胡同吗?🌙 当最后一班绿皮火车轰隆隆驶过铁轨,这条不足200米的小巷子才真正"活"了过来。2025年3月25日,我蹲点三天,见证了这条被导航地图标为"无名路"的巷子,如何用油锅滋啦声和行李箱滚轮声,谱写着城市角落的生存交响曲。

🚂【凌晨四点半的魔法时刻】

蒸笼掀开的白雾混着柴油味,穿貂大姐的韭菜盒子摊和戴鸭舌帽程序员的咖啡车肩并肩营业——说真的,这事儿听起来有点玄乎。但在这儿,卖煎饼的刘叔能准确记住熟客的忌口:"老规矩,三颗蛋不要葱,赶7点20高铁的王会计对吧?"

核心问题:这么个小胡同怎么养活五十多个摊位?

答案藏在四通八达的地理位置里。东接火车站卸货区,西连老居民区,北通物流园,南抵公交枢纽。就像毛细血管连接着动脉,这里成了城市能量的中转站。刚下夜班的代驾司机、赶早班车的商务客、通宵写代码的IT人,都能在这儿找到自己的"充电桩"。

🥢【塑料凳上的江湖规矩】

"让让!小心烫着!"李婶端着刚出锅的砂锅穿行而过,二十年的功夫让她能在人流中走直线不洒汤。这里的生存法则很有意思:- 摊位间距永远保持50厘米——刚好够支开折叠桌- 借酱油还老抽会被拉入黑名单- 🌟共享充电宝要绑红绳做标记- 下雨天自动形成"伞阵通道"

上周还出了件新鲜事:卖烤冷面的东北小伙用三天营业额,帮丢失钱包的旅客买了返乡车票。这事儿上了同城热搜后,现在巷口多了块手写牌子——"急用钱可佘账,留身份证复印件就行"。

📦【行李箱轮子碾过的晨昏线】

观察三天发现个规律:早上六点的行李箱声音最密集,轮子碾过青石板的声音能组成打击乐。拖着拉杆箱的除了旅客,还有帮网红店代购网红奶茶的黄牛——他们总把保温箱绑在行李箱上,跑起来像移动的自动售货机。

最让我惊讶的是修鞋摊张大爷的"大数据":"现在年轻人鞋跟磨损多在左脚,说明地铁换乘通道那个斜坡设计有问题。"他还真给12345提了建议,听说下个月要安装防滑条了。

🌇【霓虹灯照不到的夹缝人生】

巷尾的临时寄存处藏着无数故事。那个总穿格子衫的程序员,每天寄存的黑色双肩包里有给女儿买的识字卡;保洁阿姨的寄存柜里常年备着两双鞋——布鞋扫街,高跟鞋等女儿大学录取通知书到了穿。

个人观点:

这条胡同像块三棱镜,把城市的匆忙折射成七彩的生活光谱。它提醒我们,城市更新不该只是推倒重建,更需要留住这些能喘气的"生态接缝"。下次路过类似的小巷,不妨慢下脚步——你买的可能不只是豆浆油条,更是一份热气腾腾的城市记忆。

环卫工老周边扫着永远扫不完的竹签边嘀咕:"都说这儿乱,可二十年来没出过扒窃案。"或许,正是这种彼此盯着的熟悉感,构成了最原始的安全网。当早班地铁开始播报,胡同里的折叠椅又齐刷刷收了起来,等待下一个凌晨四点的魔法时刻。

分享让更多人看到