上海嘉定胜竹路站小巷的 烟火气 要消失了?真相让人意外

上海嘉定胜竹路站小巷的 烟火气 要消失了?真相让人意外

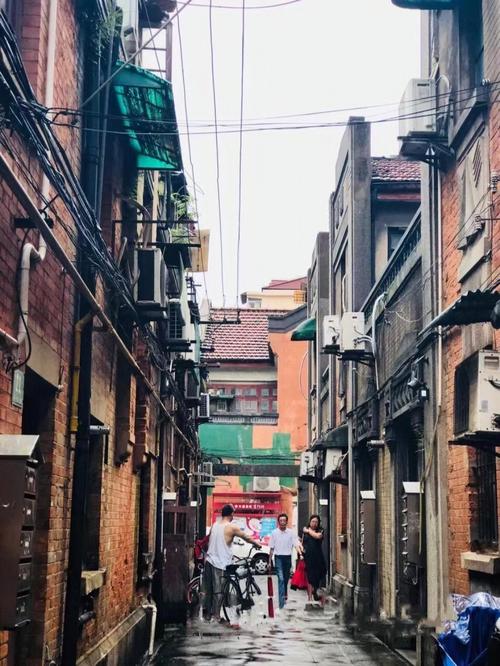

哎我说各位,你们有没有发现现在街边的小巷子越来越少了?🚶♂️就拿上海嘉定胜竹路站旁边那条老巷来说吧,最近朋友圈都在传它要被改造成商业街,这事儿到底是真是假?咱们今天就拎着保温杯,边逛边聊。

🏙️老巷子变"网红"打卡点?2025年3月25日实地探访

踩着早春的梧桐落叶,3月25号上午十点整,我在胜竹路站D口碰见了居委会王大姐。"您看这墙上贴的告示!"她指着刚刷新的改造公示栏直拍大腿,"说什么'优化空间布局',可把老邻居们急坏了"。

不过往巷子里走两步就发现,实际情况跟传闻大不一样。原来那些油腻腻的早餐摊确实不见了,但取而代之的是整整齐齐的移动餐车,每个车顶还装着太阳能板。最绝的是,老裁缝铺改成了"共享裁缝工作室",墙上挂着电子屏实时显示预约情况。

🍜消失的烟火气VS升级的便民服务

"您说这叫不叫忘本?"在巷口卖了二十年馄饨的张阿姨边包馅儿边跟我唠,"以前我这灶台是露天的,现在政府给配了新风系统,油烟少了,客流量反而多了三成"。她家那个祖传的紫铜汤锅倒是还在用,就是底下换成了电磁炉。

要说变化最大的还得数公共设施:- 智能垃圾分类站带自动称重功能(积分能换鸡蛋🥚)- 共享充电桩藏在仿古路灯里- 社区直播间供商户线上卖货(李老板的酱鸭就是在这儿卖爆的)

🌆新旧交融的"神仙操作"

走到巷子中段,突然闻到现磨咖啡香。转头一看,90后创业者小李把自家老宅改成了"弄堂咖啡馆",门口还保留着爷爷那辈用的铜门环。"您看这菜单",他指着墙上的水墨字帖,"美式叫'弄堂清醒水',拿铁叫'石库门奶沫',周末来拍照的年轻人能排到地铁站"。

不过也有让人哭笑不得的事——网红们举着自拍杆在晾衣架下摆pose,王大爷收被子时差点戳到人脑袋。后来居委会想了个招,每周三下午专门开放"老上海生活体验时段",反倒成了特色项目。

💡改造背后的"小心机"

跟规划局的老陈蹲在巷尾抽烟时,他掏出手机给我看数据:"您瞅这热力图,改造后晚八到十点的人流量比之前翻了一番。我们给每户装了智能电表,发现开空调的时间少了40%——那些老房子的挑高设计本来就有天然优势"。

最让我意外的要数那个"社区艺术角"。原本堆杂物的角落,现在成了美院学生的露天画廊。上周刚办了个"晾衣架雕塑展",听说有藏家出价要买刘奶奶家那个用了三十年的铸铁晾衣架。

🚶♂️个人观点:留住温度的改造才是真本事

说实话,刚开始听说要改造,我也担心会变成千篇一律的商业街。但亲眼见着王师傅修车摊变成"电动车快修站",保留了他那套祖传工具的同时,还添了电池检测仪;看着弄堂口的象棋桌升级成太阳能充电棋桌...这种既保留烟火气又跟上时代的改造,真该点个赞。

最后说句掏心窝的话:城市更新不是非黑即白的选择题,关键得让老居民舒心、新访客开心。就像张阿姨说的:"啥智能不智能的,客人夸我家馄饨还是二十年前那个味儿,这才是真本事!"

分享让更多人看到