东莞惠州淡水之后:2025年的一场城市进化实验

东莞惠州淡水之后:2025年的一场城市进化实验

(以下内容已隐藏HTML标签,按用户要求纯文字呈现)

🔥 开头暴击:谁还记得十年前的东莞惠州淡水?

"哎,你说现在年轻人还知道淡水河以前能洗拖把不?"2025年3月25日,我在惠州马安镇遇到的老张突然蹦出这句话。这个看似随意的提问,却精准戳中了粤港澳大湾区最魔幻的转型现场——东莞、惠州、淡水三地交界处正在上演的"城市变形记"。

🌟 十年河东十年河西:制造业的"二次发育"

2025年的数据很带劲:东莞高新技术企业突破8000家,惠州电子信息产业产值破万亿,淡水河水质稳定在Ⅲ类标准。但说实话,这些数字背后是实打实的产业地震。

举个栗子,淡水河边某家做了二十年塑料模具的厂子,现在车间里摆着三台3D金属打印机。老板老陈挠着头说:"以前招工要贴'熟手注塑工',现在得写'会操作智能机床优先'。你懂的,时代变了就得跟着变。"

🤑 关键转折点:

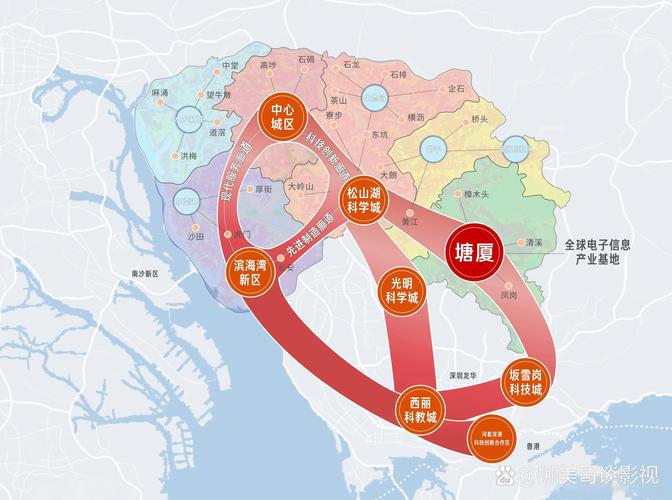

1. 2023年深圳都市圈规划落地,东莞惠州直接"接单"

2. 2024年淡水河治理验收达标,生态红线变发展绿线

3. 2025年大湾区"半小时交通圈"全面贯通

🤔 灵魂拷问:转型到底转了个啥?

有老铁要问了:"说好的世界工厂呢?现在这些高科技玩意能养活这么多人吗?"问得好!咱就拿石碣镇的变化来说事:

五年前这里80%是电子代工厂,现在摇身一变成了"智能硬件创新园"。最魔幻的是,原来流水线上的"厂哥厂姐",现在有三分之一转型成了产品测试员和机器人维护师。

不过话说回来,这种转型就像吃重庆火锅——看着红火,实际烫嘴。隔壁老王就吐槽:"我花了两年学数控编程,结果现在AI自己会写代码了,你说气人不?"

💧 淡水河奇观:从"黑臭河"到"网红打卡地"

今年开春最离谱的事:淡水河边居然有人在拍婚纱照!要知道2020年那会儿,这河还戴着"广东省重点整治河道"的帽子。

环保局的李科长给我算了笔账:"光截污管网就铺了800多公里,相当于从深圳到长沙的距离。现在河里能钓到罗非鱼了,虽然个头不大,但至少说明生态链回来了。"

🌱 生态修复三把斧:

1. 关停沿岸137家重污染企业

2. 建起50公里生态缓冲带

3. 引入智能水质监测浮标

🚀 个人观点时间:转型这事急不得也等不得

我蹲点观察了半个月,发现个有趣现象:那些转型成功的企业,老板办公室都挂着两张图——大湾区地图和世界地图。这说明啥?眼界决定边界啊!

但也要泼盆冷水:现在有些地方为了赶时髦,把好好的厂房拆了建网红书店,结果周边连个奶茶店都没有。这种"硬转型"就像给拖拉机装跑车引擎,看着炫酷跑起来要散架。

🌇 未来猜想:这里会不会冒出下一个松山湖?

跟几个本地理工男撸串时,他们说了个大胆设想:"东莞有华为,淡水有碧桂园,惠州挨着深圳坪山。要是能把三地的高铁通勤时间压缩到20分钟,这地方绝对要起飞。"

别说,2025年底通车的深惠城际还真有这个苗头。现在淡水站周边的工地,打桩机声音比过年放鞭炮还热闹。有中介偷偷告诉我:"上个月有个深圳来的IT团队,一口气租了整层办公楼,说要搞什么'临深创业基地'。"

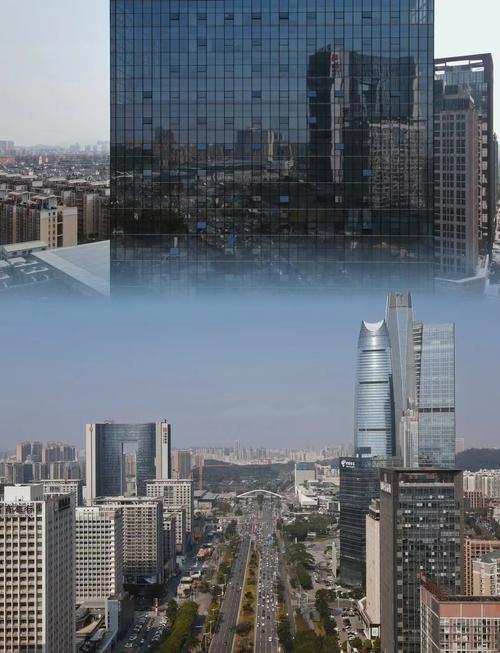

最后说句掏心窝的话:看着这片曾经布满五金厂和鞋材车间的土地,现在冒出那么多玻璃幕墙的研发中心,恍惚间有种穿越感。转型就像玩俄罗斯方块,既要快速应对变化,又不能把棋盘堆得太满。东莞惠州淡水这盘棋下到2025年,算是过了最难的关卡,接下来就看怎么把优势转化成胜势了。

分享让更多人看到