定海小巷子:一条老街的 逆生长 奇迹

定海小巷子:一条老街的 逆生长 奇迹

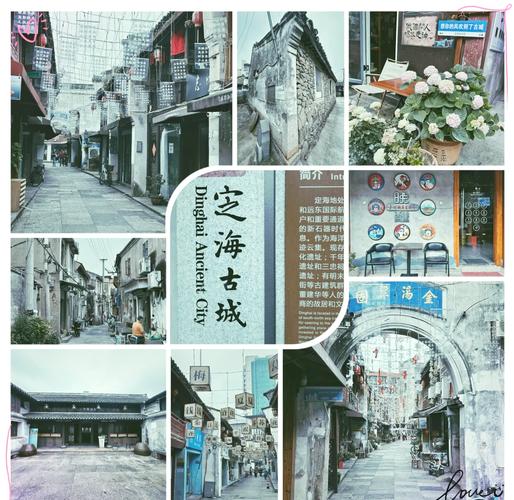

🚶♂️你听说过定海小巷子吗?就那个藏在城市褶皱里的百年老巷,最近突然成了新晋网红打卡地。2025年3月25日,当我踩着青石板路往里走时,差点被举着自拍杆的年轻人挤出来——这跟半年前门可罗雀的景象简直判若两巷。

💡老巷子怎么就突然"活"了?

说来也怪,这条长不过300米的老巷,前几年还贴着"危房集中区"的标签。转折出现在去年秋天,政府搞了个"微更新"计划。说白了就是:不拆!咱们修旧如旧。现在抬眼望去,民国时期的砖木结构老宅都支棱起来了,墙根儿还特意保留着青苔,那斑驳劲儿反而成了天然滤镜。

重点来了!共享庭院的概念真绝——巷子里12户人家把天井打通,摆上竹椅茶桌。游客花20块钱就能泡壶龙井,跟穿大褂的老茶客唠嗑。我亲眼见着个上海阿姨,拉着93岁的王奶奶拍了半小时抖音。

🌿新旧碰撞的魔幻现场

往巷子深处走就更有意思了:- 西头张家阿婆的裁缝铺改成了"古法盘扣体验馆"(排队的人比隔壁奶茶店还多)- 东头老李头的修表摊升级成"时光修复站"✨,现在能修智能手表还能给手机贴膜- 最绝的是中间那段墙,上半截挂着居民晾晒的腊肠,下半截是年轻人搞的街头涂鸦

你别说,这混搭居然毫无违和感。正在画向日葵的美院学生小陈跟我说:"在这儿创作特有感觉,老窗户的雕花都是现成的艺术素材。"

🍜留住原住民才是灵魂

改造初期其实闹过矛盾。开小卖部的李大爷当初死活不肯搬:"我这店传了三代人,拆了招牌等于要我的命!"后来改造团队想了个折中方案——保留店铺原貌,但把货架换成可移动的。白天卖酱油醋,晚上撤了货架就成非遗剪纸展示区。

现在李大爷逢人就炫耀:"上个月有个老外,愣是花五百块买走了我装话梅的搪瓷罐!"据统计,改造后的定海小巷子原住民留存率达82%,这在全国同类项目中都是顶流数据。

📈流量背后的冷思考

摸着良心说,现在每天3000+的客流量确实让人担忧。上周三我去蹲点,发现几个问题:1. 网红奶茶店播放的音乐声太大,盖过了巷口的评弹演出2. 某些直播博主为了拍视频,擅自挪动居民晾晒的衣物3. 青石板路接缝处出现松动,存在安全隐患

好在管委会反应够快,立马出台了《巷规十条》。比如规定商业店铺面积不得超过15平米,晚上九点后禁止喧哗。最近还搞了个"巷民议事会",每月头个周六大家坐在天井里开座谈会。

🎯个人观点时间

说实话,我挺反感那种把老街改成义乌小商品集散地的做法。定海小巷子聪明就聪明在没搞"一刀切",让原住民真正成为文化传承的活载体。那个挂着"百年老店"招牌的馄饨摊,第三代传人小周现在开发了墨鱼汁馄饨,你说这是守旧还是创新?

最近听说有开发商想复制这个模式,我倒想提醒:别光学表面功夫!人家定海巷的改造预算有三分之一花在了地下管网改造,那些你看不见的排水系统、电路升级才是真本事。就像巷口修自行车的赵师傅说的:"光把脸抹白了有啥用,身子骨硬朗才能活得长久。"

这条历经沧桑的老巷子,正用自己特有的方式讲述着城市更新的中国故事。下次你来,记得尝尝张阿姨用祖传石磨磨的豆浆——那味道,跟三十年前一模一样。

分享让更多人看到

热门排行

- 1ST百利因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案”

- 21月或进入“春季躁动”加速阶段,A50ETF华宝(159596)半日成交额破亿

- 3CES前哨 | 小鹏汇天:飞行汽车将在2026年量产交付

- 4人民日报评论员:在培养造就堪当民族复兴重任的执政骨干队伍上积极作为——论学习贯彻习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上重要讲话

- 5汽车股早盘普遍走高 吉利汽车及零跑汽车均涨超6%

- 6第109章 到底谁是夜神之子

- 7爆发,四大行齐创历史新高!融资客加仓七大行业,一批半年报绩优股获大手笔买入

- 8加拿大总理特鲁多宣布辞去自由党领袖一职

- 9特朗普不排除出兵抢占格陵兰和巴拿马运河 升级吞并加拿大的威胁

- 1022天19次跌停+23天22次涨停!公司发声:非理性炒作,注意风险!