闵行150小巷:一条活了150岁的老街如何 逆生长 ?

闵行150小巷:一条活了150岁的老街如何 逆生长 ?

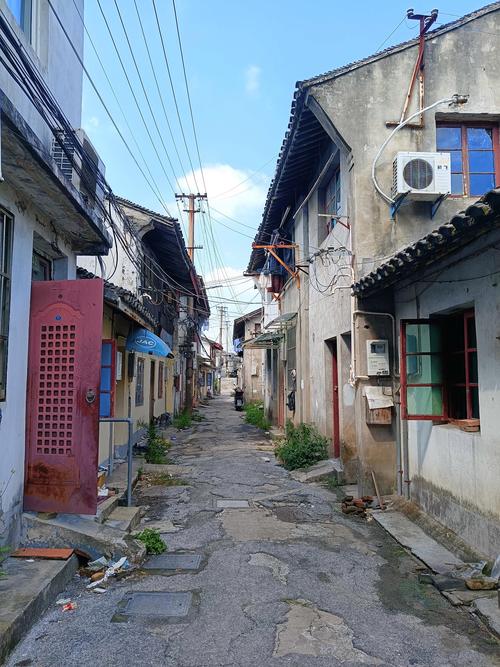

你听说过闵行区藏着一条活了150年的小巷吗?2025年3月25日,这条原本快被年轻人遗忘的"老古董"突然刷爆朋友圈——青砖墙上冒出透明咖啡厅,石库门里藏着全息投影展,就连八十岁的修表匠张大爷都在直播修古董钟!这事儿可够魔幻的,咱们今天就带您钻巷子探究竟。

🕰️【时光机启动】从煤油灯到AR眼镜的奇妙穿越

站在巷口的梧桐树下,左手边是光绪年间留下的拴马桩,右手边立着块能感应体温的智能导览屏。你猜怎么着?用手机扫扫砖墙上的二维码,1900年代的黄包车夫和2025年的外卖小哥居然能在增强现实里同框出现!

这条巷子最绝的改造秘诀,就是"修旧如旧+科技隐身"。负责改造的王工程师挠着头说:"我们给每栋老宅都做了'CT扫描',用3D打印补缺的砖瓦比原装的还经得起检测仪考验。"说着他掏出块新旧砖拼合的样品,嚯!肉眼根本看不出接缝处。

案例说话:72号院的李阿婆家保留了祖传的雕花门板,但在门轴里装了智能感应器。现在她家木门能自动统计开关次数,数据直接传给文物保护部门。"这门我爷爷的爷爷就用过,现在倒成'网红打卡点'了。"李阿婆笑着给我们看手机里破百万的点赞量。

☕【新老混搭】奶茶店老板遇上旗袍裁缝

走到巷子中段,你会看到这样的魔幻场景:穿着汉服的姑娘捧着珍珠奶茶,在AI试衣镜前比划新裁的香云纱旗袍。90后店主小林边摇奶茶边说:"我们研发的'梨膏糖奶茶'把老药房的秘方都挖出来了,现在日销800杯不是事儿!"

这里藏着条不成文的规矩:新店必须带老店玩。比如:- 咖啡馆要用老茶楼的茶叶- 网红餐厅得开发三道传统菜- 民宿必须保留原住民的客厅布局

你别说,这招真灵!开裁缝铺的周师傅现在月收入翻了三倍:"以前半年接不到一件旗袍定制,现在小姑娘们排着队要改良款,我徒弟都收到第三个了。"

📈【数字说话】一条巷子带火整个社区

改造后的数据亮瞎眼:- 日均客流量从500飙到5000+- 店铺租金涨了30%但空置率为零- 原住民平均年龄从62岁降到48岁- 非遗传承人新增23位年轻徒弟

不过也有争议。在巷口开理发店二十年的赵叔嘀咕:"现在剪个头得提前三天预约,街坊们反而要跑去隔壁镇理发了。"这话被路过的00后游客听见,当场掏出手机帮赵叔开通了"老式剃头"直播预约服务——您瞧,问题这不就解决了?

💡【个人观点】老树发新芽的启示录

走完这条150米的小巷,我突然悟了:城市更新不是非要把老房子推倒重来,也不是把原住民都赶去郊区。就像巷子里那棵150岁的银杏树,既留着深埋地下的老根,又发着沐浴阳光的新枝。现在的年轻人在全息投影前比剪刀手时,可知道脚下踩的青石板,正是他们曾祖父那辈人一块块铺就的?

要我说啊,好的城市改造就像煮一锅老卤——既得守住陈年老汤的醇厚,又要不断添新料保持鲜香。听说现在周边五个区的老巷子都跑来取经了,您说这事儿,是不是比刷短视频看别人改造老房带劲多了?

分享让更多人看到