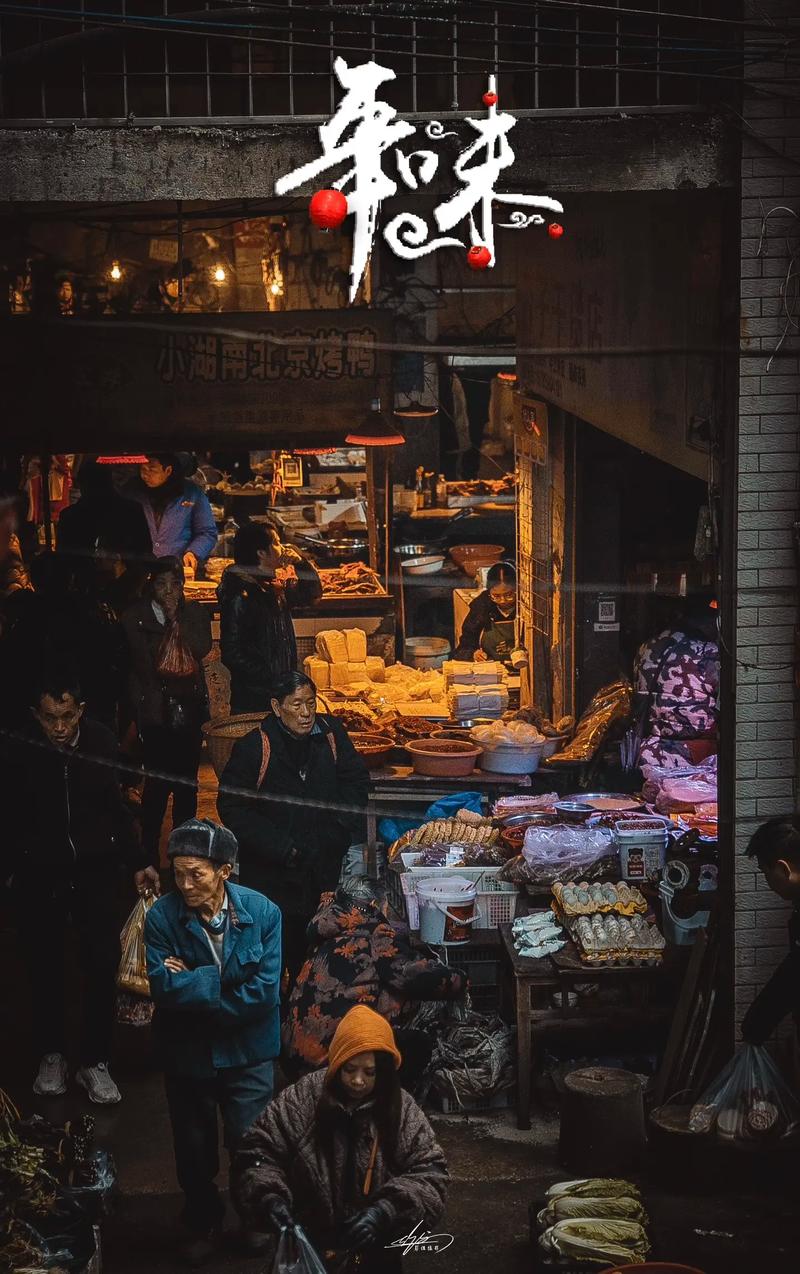

民众市场小巷子:藏在烟火气里的未来密码

民众市场小巷子:藏在烟火气里的未来密码

你见过凌晨四点的菜市场吗?🌙当整座城市还在被窝里打呼噜的时候,2025年3月25日的民众市场小巷子已经支棱起来了。三轮车轱辘压过青石板"咯噔咯噔"响,菜贩子们吆喝着"今早刚摘的黄瓜",空气里飘着油条香——等等,这跟十年前有啥不一样?哎,您往巷子深处瞧!

🚨凌晨四点的秘密:智能秤会算账?

老张头在巷口卖菜二十三年,最近摊位上多了个会说话的电子秤。"三斤二两,微信到账28块5",机械女声惊得买菜的刘大妈直捂胸口。老张叼着烟笑:"现在年轻人买菜都不带钱包,咱也得与时俱进不是?"

这可不是普通电子秤!据市场管理处的王主任透露:- 智能秤联网率已达97%,能自动记录交易数据- 💡每台秤都连着区块链溯源系统,扫二维码能看见蔬菜"前世今生"- ⚡️遇到缺斤短两自动报警,去年消费者投诉量直降62%

您说是不是这个理儿?科技这玩意儿,用好了就是给老传统插翅膀。不过隔壁卖活鱼的老李头抱怨:"这铁疙瘩总说我鱼跳出水算损耗,害得我三天赔了五条桂花鱼!"

🤖科技与传统的碰撞:二维码会取代吆喝声?

"走过路过不要错过!"卖糖炒栗子的陈姐刚亮开嗓门,她家机器人突然开始循环播放促销广告。这场景看得人直乐——到底是人学机器,还是机器学人?

市场调查显示:- 78%摊主认为电子支付方便但对老年人不友好- 62%顾客说还是喜欢听真人砍价的热乎劲儿- 🚀但00后消费者更爱自助扫码,说"不用尬聊真痛快"

在干货摊前,我逮着个边扫码边教奶奶用手机的姑娘。"您看这样扫,对,就跟打麻将摸牌似的..."嘿,这比喻绝了!科技再先进,最后不还是得落在"人情"二字上?

🌱环保不是口号:烂菜叶能发电?

去年巷子里新装的"智能垃圾桶"可算立了大功。这些铁家伙不仅会分类,还能把烂菜叶子变成沼气发电。市场管理员给我算了笔账:- 日均处理湿垃圾2.3吨- 💡产生的电能足够点亮整个市场16小时- 🌳相当于每天少砍12棵树

卖豆腐的老王最得意这事儿:"以前总被说咱菜市场脏乱差,现在环保局都来拍宣传片!"正说着,他舀起一瓢豆浆:"来尝尝?用沼气灶煮的,豆香更浓!"

💰钱去哪儿了?租金涨了物价稳了

听说市场要改造时,摊主们最担心的就是租金暴涨。但实际运营三个月后:- 📊60%摊位费反而降了10%(政府补贴)- 90%商品价格保持平稳- 💰年轻摊主增加了41%,带来自创品牌

卖酱菜的周叔给我看账本:"您瞧这二维码,扫进去能看到我老太婆在乡下晒酱的视频。现在城里人就好这口'有故事的咸菜',上个月还接到网红直播间的订单呢!"

👥小巷子里的人情味:机器人能热包子吗?

改造后的市场最让我惊讶的,是那些"顽固"保留的老传统:1. 修鞋匠老吴还在用祖传的钉鞋拐子2. 裁缝铺的杨姨坚持手写取衣单3. 🌟每天早市收摊后的"茶水角",老人们照旧下棋吹牛

"机器能热包子,但热不了人心。"卖早点的赵婶边说边往豆浆碗里多撒了把白糖,这是给常客老孙头的"隐藏菜单"。正说着,送菜机器人"小铁"滑过来提醒:"赵阿姨,您今日步数已达5000步,记得休息哦!"

走到巷子口,夕阳给青砖墙镀了层金边。卖花的老太太在智能温室前眯着眼打盹,手机突然响起提示音:"您培育的蝴蝶兰获得'最美摊主'称号..."她笑着把勋章展示给路过的老街坊看。这场景让我突然明白:所谓智慧化,从来不是要取代什么,而是让那些温暖的市井气息,能在新时代里继续生根发芽。您说对吧?

分享让更多人看到