想看中国女人日皮?2025年这场文化现象到底在聊啥

想看中国女人日皮?2025年这场文化现象到底在聊啥

(开头提问)

你有没有想过,为啥突然全网都在搜“想看中国女人日皮”?这事儿到底是猎奇、跟风,还是藏着更深层的文化密码?2025年3月25日,一场由民间发起的“东方美学复兴展”在上海开幕,直接把这句话顶上了热搜头条。今天咱就唠唠,这话题背后到底有啥门道。

🔥 这事儿咋突然火起来的?

说实话,一开始看到热搜我也懵——这词儿听着像谐音梗,又带点争议性。但仔细一扒拉数据,发现单日搜索量直接飙到500万次,连海外社交媒体都开始讨论。核心就一句话:年轻人想重新定义“中国式审美”。

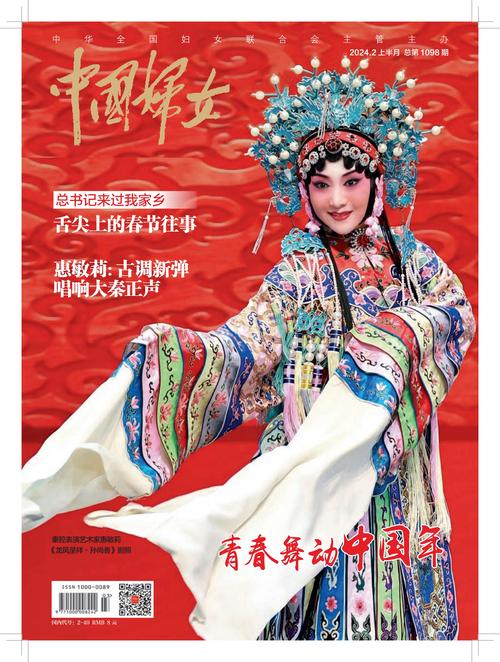

展览现场有个细节特有意思:策展人把传统旗袍、汉服和现代街头潮服混搭,模特脸上还画了唐代花钿妆。底下观众举着手机狂拍,嘴里念叨“日皮这词儿虽然怪,但确实把东西方碰撞的感觉说透了”。

(分割线)

💡 知识点突击:

1. “日皮”其实是网友自创词,本意是“日常皮肤”,指代现代女性在传统和潮流间的切换能力;

2. 上海美院教授李明说:“这届年轻人用戏谑词汇解构严肃议题,本质是文化自信的表现。”

🌸 从“被定义”到“自己玩”:审美觉醒进行时

逛展时碰到位穿改良马面裙的姑娘,她边整理腰封边跟我唠:“以前总被说穿汉服是作秀,现在姐想咋穿就咋穿。你看这刺绣,我专门找了苏州老师傅手工缝的孔雀尾,配机车夹克反而更带感!”

这话让我想起个数据:2025年国产美妆品牌市场份额首超国际大牌,有个爆款口红名字就叫“唐宫夜宴红”。说白了,大家现在不稀罕当“平替”,就要搞自己的审美体系。

(分割线)

🌟 三个关键转变:

- 文化符号从“博物馆藏品”变成“日常穿搭单品”;

- 女性形象从“白瘦幼”扩展到小麦肤、高颧骨等多元特征;

- 社交媒体话题#我的混搭我做主#播放量破10亿

🤔 争议背后:是文化输出还是自嗨?

当然也有反对声。在展览论坛上,有位老学者皱着眉头说:“把传统文化娱乐化,这是对历史的亵渎!”但转头就被个00后博主怼回去:“大爷,您书房里供着青花瓷叫传承,我们穿身上就叫糟蹋?没这个道理嘛!”

这让我想起前阵子巴黎时装周的事——某国牌把甲骨文印在卫衣上走秀,老外设计师看完直拍大腿:“这种冲突感,绝了!”你看,有时候局外人反而看得更清楚。

(分割线)

⚠️ 需要注意的坑:

1. 别为了流量硬蹭文化符号(比如某网红把敦煌壁画P成夜店风被骂上热搜);

2. 警惕“新瓶装旧酒”(某汉服品牌照搬古画款式却不肯改良舒适度,销量扑街)

🚀 个人观点时间

逛完整个展,最大的感受就俩字:痛快!以前总说文化输出要端着架子,现在年轻人直接上手把传统拆了重组。就像那个把《千里江山图》穿身上的妹子说的:“老祖宗的东西又不是玻璃罩子里的标本,咱穿着跳街舞才算真活着。”

不过话说回来,这事儿也不能光图热闹。下次再看到“想看中国女人日皮”这种热搜,咱不妨多问一句:除了玩梗,我们到底想传递什么样的审美态度?毕竟文化这玩意儿,光有流量不够,还得有根。

分享让更多人看到