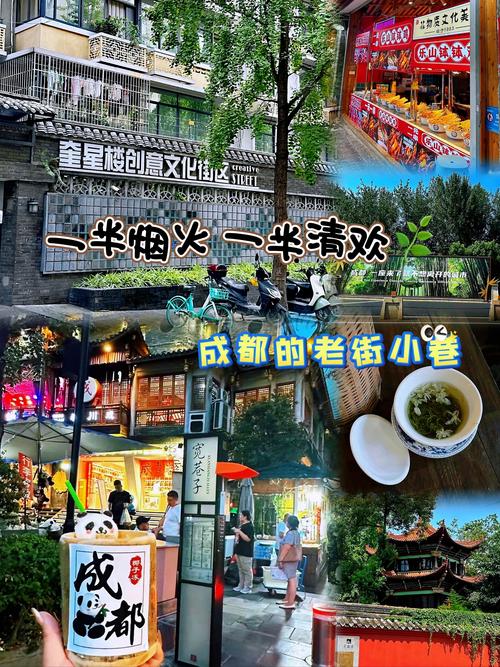

成都武侯区小巷子:时光胶囊里的烟火人间

成都武侯区小巷子:时光胶囊里的烟火人间

各位老铁,你们有没有想过——在成都这座飞速发展的新一线城市里,居然还藏着能看清光绪年间地砖纹路的老巷子?🕵️♀️ 2025年3月25号大清早,我揣着相机钻进武侯区腹地,准备带大伙儿探秘这些即将消失的"城市皱纹"。

🚶♂️ 第一站:红瓦寺街的"时空折叠"

刚转过人民南路四段,手机导航突然卡壳。"往前直走300米左拐",这行字在屏幕上闪了两分钟愣是没变。你猜怎么着?原来导航系统根本识别不了这条宽不足三米的巷子!斑驳的砖墙上,晾衣绳挂着腊肠和花衬衫,隔壁茶馆飘来的麻将声混着爆米花香,瞬间让人感觉穿越到了九十年代。

"小妹儿来碗醪糟?"系着蓝布围裙的老板娘从门框探出头。这家没有招牌的铺子居然开了三十八年,墙上发黄的价目表还标着"甜水面五角"。正聊着,巷子深处突然传来电动三轮车的喇叭声,送货小哥扯着嗓子喊:"张嬢!你的美团订单超时咯!"这种传统与现代的魔幻碰撞,在红瓦寺街天天上演。

🍜 美食地图:舌尖上的江湖规矩

要说这些巷子为啥能活到现在,七成功劳得算在美食头上。我跟着本地老饕总结出三条生存法则:1️⃣ 香味比招牌重要:那家让导航都迷路的肥肠粉,全靠三十米外就能闻到的红油香引客2️⃣ 方言即通行证:开口说"老板儿,冒个节子"的,准能比游客多捞两片牛肉3️⃣ 塑料凳是VIP席位:能在店门口抢到歪脚板凳的,多半是吃了二十年的老主顾

举个栗子,藏在黉门街深处的张婆婆面馆。老爷子凌晨四点揉面,案板都磨出了手掌形的凹痕。最近因为游客太多,老食客们自发搞起了"暗号点单"——敲三下桌子代表"干拌杂酱",敲两下是"红汤抄手"。

📸 网红经济VS原生态:镜头下的拉锯战

下午三点,我在簧门街遇到了穿汉服直播的网红团队。带头的姑娘举着云台边走边说:"家人们看这个砖墙,至少两百年历史..."旁边摇蒲扇的大爷突然插话:"啥子两百年哦,这面墙九七年才砌的!"弹幕瞬间笑炸,这场面比剧本还精彩。

不过说实话,这种碰撞也带来了新机遇。巷子口的修表摊王师傅,去年还愁没人接班,现在靠给游客修拍立得相机,愣是把生意盘活了。他那个装满齿轮零件的玻璃柜,现在成了年轻人眼里的"蒸汽朋克艺术装置"。

💡 未来猜想:消失还是重生?

转悠到傍晚,我在玉林三巷撞见场特别对话。社区书记正跟00后设计师讨论:"咱能不能把空调外机改成花箱?""那排水管走线得..."旁边晒太阳的李奶奶突然插话:"你们说的我不管,我窗台上的栀子花不许动!"

这场面特有意思,就像不同时空的人在谈判。现在政府搞的"微更新"确实聪明,不像前些年要么全拆要么刷成清一色白墙。上周我去改造完的九如村,老砖墙里嵌着LED灯带,晚上亮起来既保留韵味又不显破旧,关键还解决了照明问题。

走到巷子尽头,手机突然弹出消息:某短视频平台正在评选"最美城市角落"。翻着参赛作品,我突然发现——镜头里那些晒着辣椒串的阳台、糊满小广告的电线杆,还有蹲在门槛上扒饭的大爷,不正是我们拼命寻找的"生活气"吗?

说到底,这些巷子就像城市的掌纹。科技再发达,总得给烟火气留条缝不是?下次你要是路过武侯区,记得放慢脚步——说不定转角那家五金店,玻璃柜里还摆着二十年前的铁皮青蛙玩具呢。

分享让更多人看到