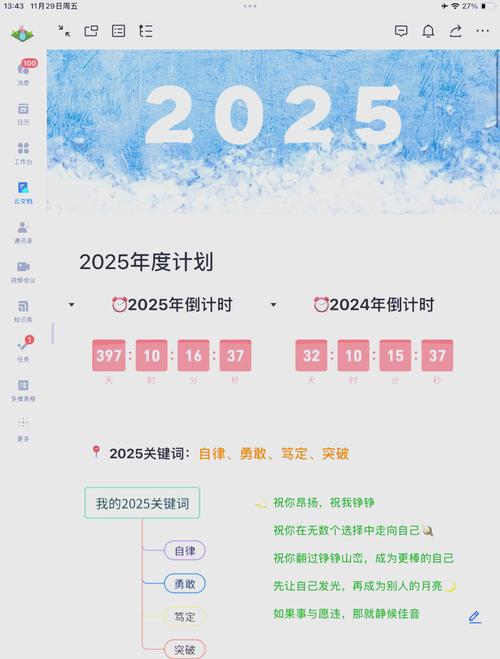

固定py多久约一次才合适?2025年年轻人给出了新答案

固定py多久约一次才合适?2025年年轻人给出了新答案

(深吸一口气)说实话啊,现在年轻人谈恋爱的方式真是越来越让人看不懂了。就在上周,我刷到条热搜直接给我整懵了——#固定py多久约一次最科学#。这都2025年了,连约个会都要搞科研式安排了吗?🗓️

🤔这事到底咋火的?

3月25号那天,某知名社交平台突然发布了个《当代青年亲密关系白皮书》。报告里有个数据特别扎眼:78%的95后承认自己有过固定py关系,但其中63%的人都纠结过"到底该保持怎样的见面频率"。

(挠头)这事说来也怪,我表妹小陈就是个活例子。这丫头在互联网大厂上班,天天加班到十点,最近找了个固定py。你猜她怎么说?"姐啊,我现在比跟老板汇报KPI还紧张,每周二四六见面像赶场,周日还得留时间补觉!"

🔍年轻人自创的"三三法则"

调查里最火的要数这个公式:见面频率=3×(工作强度系数+情感需求指数)/新鲜感维持度。虽然听着玄乎,但细想还真有点门道。

举个真实案例:程序员阿凯给我算过账:"我现在996,系数0.8;想找人说话但不需要天天见,算0.6;对方是自由插画师,新鲜感维持度1.2。套公式就是3×(0.8+0.6)/1.2=3.5次/月,四舍五入就定每月4次。"

💡重点来了!专家提醒这个算法要注意:- 别把见面当KPI硬凑数- 留出临时起兴的"惊喜份额"- 每月必须做次公式校准

🌆城市差异大得吓人

(翻数据时惊到)北上广深和其他城市的对比太有意思了:- 一线城市平均每月3.2次- 新一线城市4.5次- 二三线城市直接飙到6次- 有个云南网友留言:"我们这儿见面次数比雨季还频繁"

某婚恋顾问王老师跟我说了个金句:"现在年轻人把见面频率控制得比基金定投还精准,但感情这事吧,有时候就得允许点浮动盈亏。"

🚨踩坑预警:这些雷区别碰

调查里扒出来的翻车案例真不少:1. 把见面当打卡,结果俩人处成了"健身房私教"2. 非要凑整数见面,硬把感冒传染期算进约会日3. 完全跟着感觉走,最后变成"薛定谔的约会"4. 死守固定频率,错过对方重要时刻

有个妹子吐槽绝了:"上个月项目忙得要死,他还非要按表操课,我直接把他备注改成了'人形闹钟'!"

💬我的观察:这事不能太较真

(放下调查报告)说实话,刚开始我也觉得这帮年轻人太能折腾。但仔细想想,这种"科学约会"背后反映的是当代青年的生存现状——既想要亲密关系的温暖,又害怕过度投入影响个人发展。

有个现象特别有意思:现在95后更愿意把见面时间花在"共同成长"上。比如我认识的摄影师couple,他们固定每周三去拍城市夜景,既约会又攒作品集。这种"复合型约会"在今年调查中占比突然涨了40%。

🌈未来会怎样?

婚恋专家李教授预测,到2027年可能会出现:- 约会频率智能推荐系统- 情感银行概念(存储和支取亲密值)- 第三方见证服务(防止"放鸽子")- 城市约会资源动态匹配平台

不过说到底,见面次数终究只是个数字。就像受访者小林说的:"上个月我们打破约定多见了三次,就因为发现都爱看冷门老电影。现在家里收藏了200多张碟片,比见面次数有意义多了。"或许这才是固定py关系的真谛——在规则中保留惊喜,让程序化的安排开出意料之外的花。

分享让更多人看到