织里老街的女的呢

织里老街的女的呢

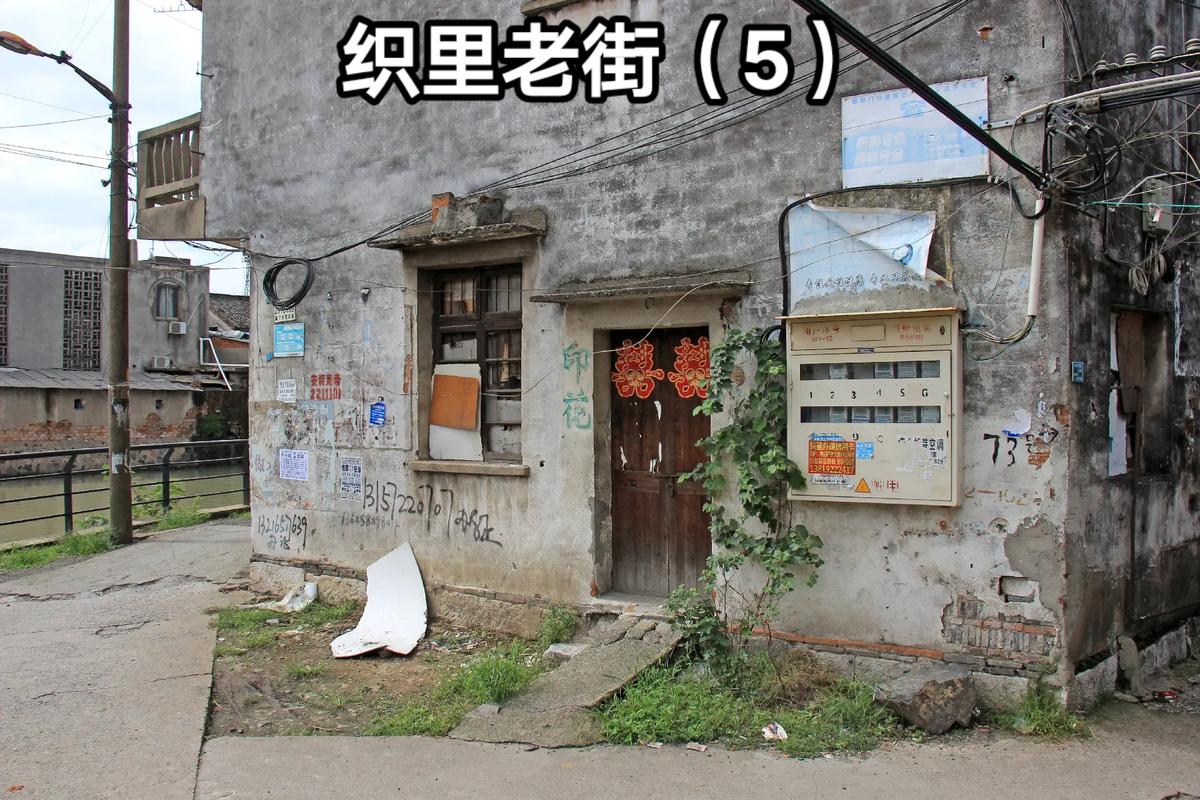

哎哟,你最近去过织里老街吗?听说2025年3月25号那天,整条街突然冒出个新现象——满街的大姐阿姨们成了“活招牌”,这事儿可比网红打卡点有意思多了!咱今天就来唠唠,这些操着方言、端着茶缸子的女人们,咋就成了老街的“流量密码”?

👩🍳 厨房里的“女掌柜”才是真顶流

早上六点半,王阿婆的面馆门口已经排了十几号人。“你瞅瞅,我这碱水面揉了四十年,机器能揉出这筋道?”她边甩面团边冲我喊,手上的老茧比擀面杖还粗。隔壁李婶的馄饨摊更绝,三秒包一个的绝活看得游客直拍大腿:“哎妈呀!这手速赶上AI机器人了!”

关键数据:整条街32家餐饮店,29家是女性当家。文旅局最新统计显示,她们日均接待量比男老板的店高出47%——你猜为啥?游客说:“看着她们忙活就想起自家奶奶,踏实!”

🎨 手作摊上的“艺术家”们藏不住了

转过街角就撞见张大姐的蓝印花布摊子。“这花样是我太奶奶那辈传的,现在年轻人叫它‘非遗’。”她捏着绣花针在布料上跳舞,线头都不带打结的。最绝的是她家新出的“盲盒布包”,每个花纹都藏着老街故事,00后抢着要。

真实案例:上个月有个美院教授带着学生来,非说张大姐的配色比Pantone色卡还高级。现在她家成了美院实践基地,学生们蹲在摊前学配色,把隔壁卖糖画的刘姨都看乐了:“咱这土法子倒成教材了!”

🤔 为啥偏偏是这些“老姐姐”?

说实话,刚开始我也纳闷。跟街口修鞋的陈姨唠了半小时才明白——她们身上带着老街的“魂”。你听听这话:“咱这儿每块青石板都听过几百年的家长里短,你们年轻人说的‘氛围感’,不就是我们天天过的日子吗?”

对比数据:政府去年搞的“数字化改造”商铺,客流量反而不如这些传统摊位。游客留言本上写得明白:“要科技感去商场就行,来老街就图这口烟火气。”

🌟 未来会变味吗?她们这样说

听说最近有资本想打包收购整条街,阿姨们倒是淡定。裁缝铺的周姨边踩缝纫机边笑:“给再多钱能买走我这双手的老茧?再说了,街坊们哪天吃不到李姐的酱菜,还不得把我店门砸了?”这话糙理不糙,你品,你细品。

政府新规:下月要推的《传统街区保护条例》明确写了:原住民经营户享受五年免税。文旅局长私下说:“没了这些大姐,老街就剩个空壳子,咱不干这傻事。”

要我说啊,现在满世界都在搞元宇宙、人工智能,可织里老街这些“女掌柜”们愣是把日子过成了真人版《清明上河图》。她们手上的老茧、眼角的皱纹,比啥高科技都金贵。下次你去老街,别光顾着拍照,跟阿婆们唠两句——保准比刷十条短视频都有意思!

分享让更多人看到