附近约大学生正在重新定义城市生活圈

附近约大学生正在重新定义城市生活圈

"你最近有没有发现,大学城附近多了不少年轻人在街头搞事情?"家住朝阳大学城旁边的王阿姨上周买菜时跟我念叨。仔细想想还真是,2025年这几个月,穿着文化衫的大学生们不是在奶茶店门口支小摊,就是在便利店门口搞问卷调查,更有意思的是他们手机里都装着同款APP——这事儿得从今年3月25日那个轰动全城的发布会说起。

🔥现象:大学生组团搞"附近约"

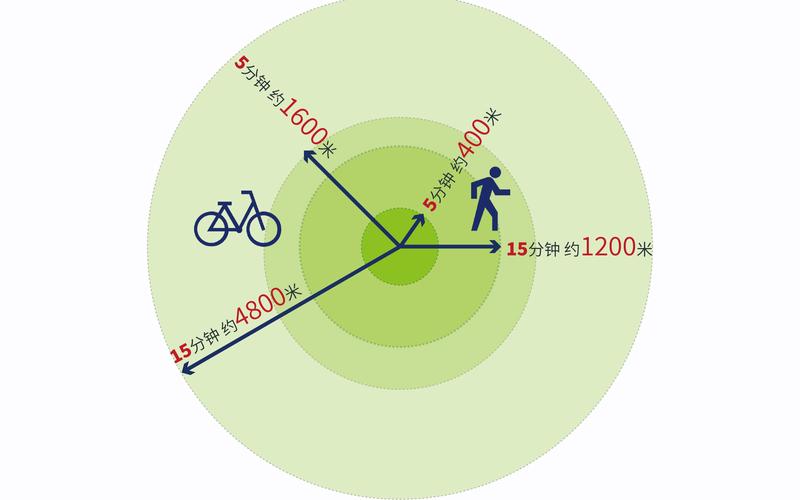

记得那天下午刷朋友圈,突然被"三公里社交圈"这个词刷屏。点进去才知道,原来是本地大学生搞了个叫"附近约"的社交实验。简单来说就是在大学周边三公里范围内,通过实名认证匹配附近同龄人,发起各种线下活动。

我特意下载了他们的APP研究,发现界面设计得特有意思:主页地图上飘着各种彩色气球🎈,点开就能看到"今晚8点图书馆组团复习"、"明早6点晨跑小队缺2人"这种即时活动。最绝的是有个"蹭饭联盟",家住学校附近的大爷大妈可以发布家常菜邀请,学生用帮忙打扫卫生或者陪聊天来交换。

🌱需求:年轻人到底图什么?

"现在00后不是都爱宅着打游戏吗?"我带着疑问采访了项目发起人林小菲。这个扎着脏辫的计算机系女生边调试活动现场的投影仪边说:"您看现在实体书店倒闭潮,可我们APP上每周自发组织的读书会都有200多场。其实大家渴望的是——"她突然停下来,在便签纸上刷刷写了个公式递给我:

真实社交需求=兴趣交集×地理便利÷时间成本

"比如上周有个机械系的男生,在APP上找到三个同住教师公寓的同学,现在他们每天拼车去郊区实习,每人每月省下300块交通费不说,路上还能讨论毕设。"林小菲说着打开手机相册,给我看他们活动照片里笑得最灿烂的那个男生。

💡争议:这事儿靠谱吗?

当然不是所有人都买账。住在杏园路的李叔就跟我抱怨:"上周有个小年轻说来帮我修电脑,结果把我家wifi密码问走了,现在天天来蹭网!"不过项目组反应挺快,第二天就上线了信用评分系统,听说现在要累积10次五星好评才能解锁私聊功能。

安全问题确实是重点。我在他们运营中心看到个实时监控大屏,上面跳动着"今日活动数:487"、"即时举报处理率98.7%"等数据。技术负责人张昊指着屏幕说:"我们给每个线下活动都设了电子围栏,超出预定范围APP会自动报警,这事儿可比爸妈查岗管用多了。"

🚀未来:可能会变成什么样?

最近在朝阳路步行街发现个有趣现象:原本冷清的报刊亭被改造成"共享会客厅",大学生们在这教老年人用智能手机,阿姨们则传授腌泡菜的祖传秘方。这种跨代际的互动,倒是意外解决了社区养老的部分难题。

根据2025年3月发布的《青年社交行为调查报告》,使用这类本地化社交平台的学生,每月平均多认识7.3个新朋友,心理焦虑指数下降18%。更让我惊讶的是,有23%的线下活动最终转化成了创业项目——比如那个在APP上凑齐乐队成员的哲学系男生,现在已经在livehouse办了四场售票演出。

说实话,刚开始听说这事儿的时候,我也有点懵。但看着图书馆前那些用APP组队背单词的年轻人,还有小吃街上帮店主设计小程序换免费夜宵的学生团队,突然就理解了林小菲说的那句:"地理距离决定社交温度"。当科技不再让人隔着屏幕尬聊,而是成为推开房门的助力,这种"附近"带来的真实触感,可能才是治愈城市孤独症的特效药吧。

分享让更多人看到