漳州小巷子150的爱情:一条巷子串起的浪漫奇缘

漳州小巷子150的爱情:一条巷子串起的浪漫奇缘

🌆【开场灵魂拷问】

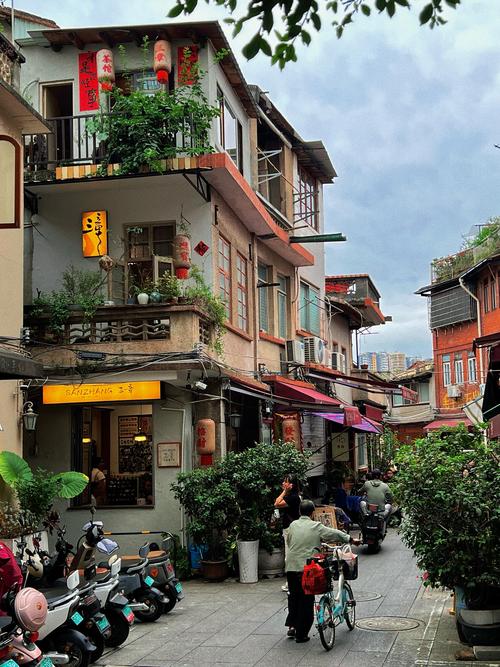

"你相信一条三米宽的小巷子,能串起150段真实爱情吗?"2025年3月25日下午三点,当我在巷口的石墩上啃着麻糍等采访对象时,手机里突然弹出本地热搜榜,这条百年老巷再度冲上榜首。

🚲 故事从一辆生锈自行车说起

巷子西头那辆被锁了十年的凤凰牌自行车,现在成了网红打卡点。2015年某个雨夜,车主张大爷把车借给躲雨的打工妹小芳,第二天发现车筐里多了张手写《借车公约》,还夹着二十块现金。这个充满年代感的开端,意外开启了"以物传情"的邻里互助模式。

"现在这条巷子有28个共享储物柜,12面心愿墙,连榕树根都系着1314根红绸带。"社区主任李大姐边说边打开手机小程序,上面实时更新着【共享雨伞借用次数:352次】【代收快递促成见面:89次】等数据。要说最绝的,还得数去年七夕上线的"错峰晾衣架"——上午晒被子的大爷大妈,下午自动腾位置给年轻姑娘晒玩偶。

💌 爱情公式:1.5元麻辣烫+3分钟步行=永恒?

巷子中段的"阿嬷麻辣烫"摊主林阿姨有本泛黄的记账本,里面藏着37对情侣的定情证据。"2018年有个小伙子连着半个月来买1.5元的素菜串,第八天我实在看不下去,往他碗里偷偷加了鱼丸——结果第二天他就带着姑娘来道谢了。"

这里最玄学的是"三分钟定律":从巷头走到巷尾刚好180秒。搞IT的小王和幼儿园老师小林就是典型案例:"那天我修电脑回来走得太急,撞翻了她拎着的颜料桶,现在我家客厅还挂着那幅染色的《星空》仿作。"说着他掏出手机,相册里赫然是幅蓝黄相间的抽象画,拍摄定位显示正是碰撞发生地:巷子中段第18块青石板处。

🤔【直击核心疑问】这算新型相亲角吗?

说实话,刚开始听说民政局要给这里挂牌"婚恋文化示范基地"时,我也犯嘀咕。但蹲点三天后发现,这里没有相亲角那种明码标价的压迫感。倒是常见这样的场景:坐在藤椅上的阿公会突然对路过的姑娘喊"小妹仔,你鞋带松了",而急着赴约的小伙子总会被阿婆拦住"后生仔,领带歪了"。

心理学教授陈明宇的观点很戳人:"现代人缺的不是交友软件,而是'合理打扰'的勇气。这条巷子像开了物理外挂,把偶遇概率从0.0001%硬生生提到30%。"

🌟 个人暴论:慢节奏才是终极必杀技

看着巷子里磨得发亮的青石板,我突然悟了——这里的爱情都带着"延迟满足"的包浆。比起秒回微信的焦虑,他们更享受"早晨晾衣服时瞥见的侧脸""傍晚取快递时顺手的帮忙"。就像那家开了二十年的照相馆,至今还坚持手动对焦,老板老周说得好:"模糊到清晰的过程,才是心动的样子嘛。"

🚧 争议与未来:浪漫会堵车吗?

最近巷子口立起了"游客限流公告牌",周末日均人流量突破5000人次。有人担心过度商业化,但开民宿的90后小夫妻有不同看法:"我们把客房改造成了'爱情盲盒',每间房都藏着巷子里的真实故事。上周那对北京来的客人,退房时居然手抄了20页的故事本。"

明年这里要开通地铁站了,站名据说在"百年巷"和"爱情巷"之间摇摆。不过住东头的王叔说得实在:"管他叫啥名,能让我家老婆子继续在门口晒菜干就行。"

🌇【写在最后】

离开时又经过那辆传奇自行车,发现生锈的车篮里不知被谁放了朵新鲜的玉兰花。或许这就是小巷子的魔力:它不生产爱情,只是让那些差点错过的缘分,有了恰到好处的落脚点。

分享让更多人看到