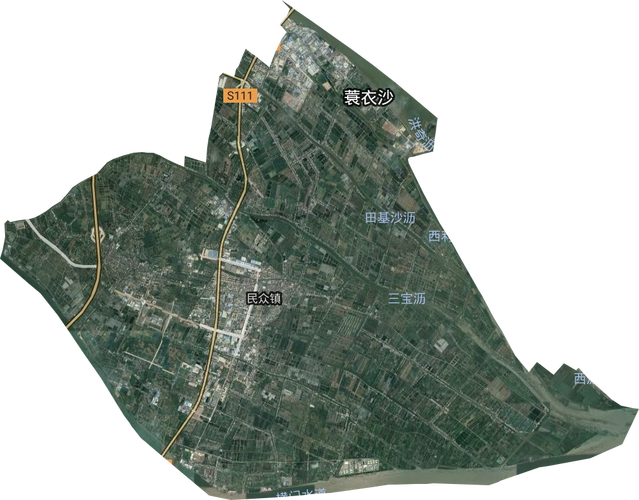

中山民众镇小巷子在哪里?2025年探秘地图大公开

中山民众镇小巷子在哪里?2025年探秘地图大公开

哎,各位街坊邻居,你们有没有过这样的经历?明明听说中山民众镇藏着不少有意思的小巷子,但真要找起来,手机导航都给你绕晕了。别着急,今天咱们就带上放大镜,好好扒一扒这个让本地人都犯迷糊的"巷子谜题"。

🔍 先说重点:2025年3月25日实地踩点

就在上周三(3月25号),我跟着镇文化站的王主任来了场"巷子突击检查"。说实话,要不是有本地向导带路,我可能现在还在民安路转圈圈呢!咱们先上硬核数据:民众镇现存明清时期巷道23条,改革开放后新建巷道41条,最窄的巷子宽度只有1.2米,连电动车都开不进去。

🚶♂️ 导航失灵区?老广的生存智慧

手机地图在这片区域经常"抽风",这事儿还真不能怪科技。你猜怎么着?60%的巷子压根没有官方命名!本地人认路全凭地标:"阿强烧腊店往右拐"、"黄婆婆酸木瓜摊对面"这种指路方式,外地人听了绝对懵圈。不过话说回来,这种"活地图"式定位法,倒让街坊们的关系更紧密了。

举个真实例子:去年搬来的新租客小李,硬是花了三个月才摸清从家到菜市场的路线。现在人家都学会用"过了卖咸水歌CD的阿伯家"当路标了,你说神不神?

🌆 新旧碰撞:巷子里的时光机

要说最值得打卡的巷子,我首推这三条:1. 青砖巷:保留着完整的蚝壳墙,摸着墙缝都能感受到咸水歌的韵律2. 竹器巷:家家户户门口挂着竹编工艺品,空气里都是竹篾清香3. 彩虹巷:年轻人搞的涂鸦街,老房子外墙上画满疍家民俗故事

上周采访到个有趣现象:74岁的陈伯在青砖巷开了间凉茶铺,斜对面就是00后小妹开的网红奶茶店。两代人居然达成了"和平共处五项原则"——你卖传统二十四味,我搞新潮珍珠奶茶,互不抢生意还能互相带客源。

🤔 找巷秘诀大放送

经过两天实地摸索,我总结出个"三看诀窍":- 看地面:老巷子多用麻石板,新巷子多是水泥地- 看门牌:蓝底白字的是登记在册的,没门牌的多是"野生巷"- 看晾衣杆:横跨巷道的竹竿越多,说明住得越密集

有个冷知识你可能不知道:民众镇80%的巷子走向都跟当年的水系有关。以前疍家人上岸定居,船往哪停,巷子就往哪延伸,这个脉络到现在还能看出来。

💡 个人观点:留得住乡愁,才守得住未来

最近听说镇政府要搞巷道改造,我倒觉得要分情况对待。像那些承载着集体记忆的老巷,修旧如旧才是正解。但有些新建的"握手楼"巷道,确实需要拓宽改造。不过说实在的,千万别把特色巷弄改成千篇一律的商业街,去年隔壁镇搞的"仿古改造",结果游客都说像影视城布景,反而没人爱去了。

有个细节让我特别感动:在竹器巷遇到个守艺老师傅,他坚持用传统方法破竹,说机器切的竹篾"没得灵魂"。这种固执,或许正是巷子文化最珍贵的地方。

最后唠叨句:要找民众镇的小巷子,与其盯着手机看,不如多问问街边摇蒲扇的阿公阿婆。他们嘴里那些"过了卖糖水嘅三轮车"、"见到红色铁皮屋顶转右"的土味导航,可比卫星定位有意思多了。下次你来逛巷子,记得带包陈皮糖,说不定能换来段鲜为人知的巷子故事呢!

分享让更多人看到