惠州火车站旁边的小巷子:藏着城市的烟火与未来

惠州火车站旁边的小巷子:藏着城市的烟火与未来

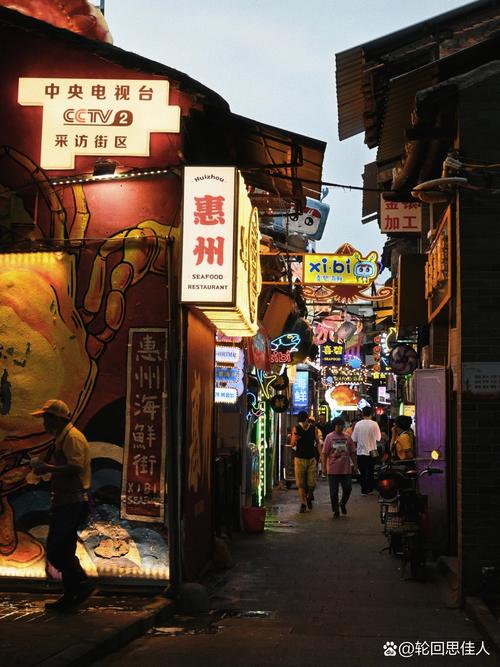

“你听说过惠州火车站旁边的小巷子吗?就是那种外地人匆匆路过,本地人却偷偷藏着宝藏的地方。”2025年3月25日,这条原本不起眼的巷子突然成了朋友圈的“顶流”。从凌晨五点的豆浆油条摊,到深夜十点的复古咖啡馆,连路边修鞋的老王都成了网红打卡点——这到底是怎么回事?

🚶♂️ 巷子火了!到底谁在带节奏?

说实在的,这条巷子能火起来,连住在隔壁的张阿姨都直呼“没想到”。3月初,一个叫@惠州探店的博主发了条视频:“火车站旁50米,人均15元吃到撑!”视频里冒着热气的肠粉摊、挂着红灯笼的老茶馆,配上魔性的“哦吼~这也太香了吧!”背景音,一夜之间点赞破10万。

不过光靠网红可撑不起一条巷子。我蹲点三天发现,真正让这里出圈的,是‘混搭’——60岁的裁缝铺隔壁开着赛博风奶茶店,卖竹编的老伯和玩3D打印的小年轻共用一张工作台。“这儿不搞‘一刀切’,新旧都能活。”在这开了30年早餐店的张叔咬着烟头笑,“你懂的吧?就像肠粉配咖啡,怪但上瘾!”

🍜 烟火气VS网红经济,谁赢了?

走到巷子中段,明显能感受到“温差”。北边是原住民的生活区:

- 凌晨4点,张阿姨的煤炉上蒸着米浆,铁板煎饺滋啦响;

- 中午12点,五金店老板端着搪瓷碗蹲门口扒饭;

- 傍晚6点,放学的小孩举着糖画追着跑...

而南边新开的店铺画风突变:

🎨 文创店搞“旧物改造”,把搪瓷痰盂做成潮流花瓶;

☕ 咖啡馆用VR技术复原90年代火车站场景;

📸 连垃圾桶都被涂鸦成“悲伤蛙”造型。

“刚开始觉得吵,现在倒觉得热闹。”住在巷尾的李奶奶说着,往我手里塞了把花生,“就是那个...叫什么来着?对!‘反差萌’!”

💡 爆火背后,藏着三个没想到

和城市规划局的陈工聊完,我才发现这条巷子能活下来真不容易:

1️⃣ “没想到能活过拆迁”:2018年这里差点被划入改造区,是22户老居民联名写信才保住;

2️⃣ “没想到年轻人会回来”:2023年后,周边文创产业园带火了人流,00后租客占比从8%飙到37%;

3️⃣ “没想到混搭成了王牌”:2024年商户自发成立“新旧联盟”,老店免费教手艺,新店帮做线上推广。

“以前觉得旧东西迟早被淘汰,现在倒成宝贝了。”说这话时,95后创业者李明正把爷爷的藤编手艺用在潮牌包包上,他店里那个会讲客家话的AI机器人,已经成了新晋打卡点。

🌟 火了之后,还能保持‘巷子味’吗?

现在最让人担心的就是过度商业化。上周某连锁奶茶店想用三倍租金挤走修表铺,结果被商户集体抵制。“我们要的是‘共生’,不是‘替代’。”社区书记刘姐手机里存着新拟的《巷子公约》,比如“每日18点前不许用扩音器叫卖”“老店招牌必须保留原材质”。

有意思的是,连游客都开始“护犊子”。上周有个网红想拆掉墙上的老海报拍ins风照片,被遛弯的大爷当场教育:“这可是1997年香港回归时贴的!你那个什么...滤镜能有历史值钱?”

站在2025年的春天看这条巷子,突然觉得城市更新未必非得推倒重来。就像肠粉摊王姐说的:“老面发酵要时间,急火快炒的那叫方便面。”那些固执保留的旧门板、刻意保留的煤炉烟痕,反而成了最贵的装修。

下次经过惠州火车站,记得往右拐——那里有条巷子,煮着城市的过去,也焖着未来的香气。

分享让更多人看到

热门排行

- 1源达研究报告:本周重要指数全线上涨,北向资金大幅流入”

- 2美国11月制造业活动连续第八个月收缩 需求疲软但现缓和迹象

- 3估值117亿港元!图达通计划借壳上市,激光雷达市场“战火再起”?

- 4伊朗遭遇大规模网络攻击 导致银行系统大面积瘫痪

- 5A股又现“玄学炒股”,市场资金“脑洞大开”,“蛇字辈”概念集体异动!

- 6美监管机构称特斯拉德州工厂违反安全规定,致一名工人触电身亡

- 7宋都服务公布将于今日上午复牌

- 8文化IP产业如何实现多领域的融合?业内:必须有两大思维相结合

- 9无忧传媒雷彬艺谈刘强东数字人:技术不成熟,建议强哥和奶茶妹妹站前面

- 10长城资产:主动参与资本市场纾困化险,稳妥实施房地产市场风险化解