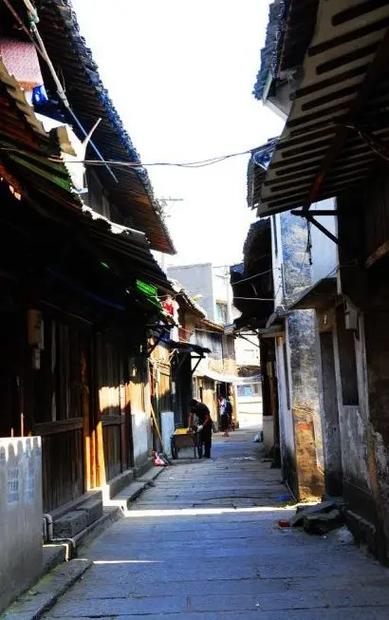

石排老街小巷子藏着多少你不知道的故事?

石排老街小巷子藏着多少你不知道的故事?

"哎你们知道吗?石排老街那排骑楼底下,藏着全镇最正宗的糯米糍!"坐在三轮车上的张伯突然扭头冲我喊,差点把车龙头甩进巷子口的咸鱼摊。2025年3月25号这天大清早,我蹲在青石板路上啃着刚买的萝卜糕,看着施工队把最后一块"老街升级改造"的告示牌撤走,突然意识到:这条活了三百岁的老街,又要开始新的冒险了。

🌇"修旧如旧"的玄机在哪?

你绝对想不到,去年这时候老街上还有七成店铺拉着卷闸门。镇政府说要搞"修旧如旧"时,街坊们差点把居委会的门槛踏破——"修旧?我家这木门框都蛀成筛子了还修?""隔壁王婶的咸水铺再不装空调,夏天卖凉茶都能中暑!"

但这次改造玩了个绝的。施工队从闽南请来老木匠,用二十年前的杉木补门窗;给每户装了中央空调,出风口却藏在雕花雀替里。最绝的是排水系统,明朝的暗渠配上德国净水设备,现在雨季再不会出现"一街漂着木屐游"的奇观。

"看见没?"五金店林叔拍着新换的铜制门环,"这声响跟光绪年间的一模一样!"说着"铛铛"敲了两下,对面肠粉店立刻传来吼声:"林瘸子!大清早敲丧钟啊?"

📸年轻人为何抢着来打卡?

改造后的老街成了网红新宠,但奇怪的是拍照的年轻人总爱往犄角旮旯钻。原来设计师在23处墙根嵌了AR感应点——手机一扫,青砖墙上就会浮现百年前商铺的幌子,还能听见虚拟掌柜的吆喝声。

"上周我在这拍到会动的清明上河图!"00后博主小米举着云台给我演示。只见她对着斑驳的砖墙一扫,墙皮突然"活"了过来:戴瓜皮帽的账房先生噼里啪啦打着算盘,穿对襟衫的伙计扛着酒坛子从手机屏幕里走出来。

不过老街原住民可有话说。裁缝铺陈姨边踩着老缝纫机边吐槽:"现在小年轻就爱拍我家晾的腊肠,上回有个姑娘非要买去当拍摄道具,我说这是要留着过中元节的!"

🍵老字号VS新业态的生存法则

要说最魔幻的,还得数巷子深处的"时空混搭"。李阿婆的包子铺开了三十八年,最近突然在蒸笼旁摆了台3D打印煎饼机。"哎哟现在的后生仔,就爱吃那个什么...赛博葱油饼!"她嘴上嫌弃,手上却利索地给机器人换面糊袋。

斜对面的情况更有意思:百年中药铺里,第五代传人阿坤正在直播抓药。"家人们看好了,这味鸡骨草要配2002年的陈皮..."镜头一转,他身后是祖传的紫铜药碾,面前却摆着智能配药机。你别说,这种魔幻现实组合反而让营业额翻了3倍。

不过也不是所有新玩意都受欢迎。上个月有家AI算命馆开张,结果街坊们集体抗议:"我们老街的关帝庙灵验了二百年,要你这铁疙瘩来抢香火?"最后店主只好改成"人工智能解签辅助系统",才算勉强留下。

🌟生活气才是老街的魂

改造工程总工程师老周跟我说了个秘密:他们特意保留了七处"不完美"。比如西巷转角那面长满青苔的砖墙,还有张家祠堂门口被香火熏黑的石狮子。"要是都修得光鲜亮丽,那不成影视城了?"

这话在理。你看傍晚时分,放学的小孩把书包甩在糖水铺门口,踮着脚够屋檐下的风铃;修表匠老赵照旧把工作台支到路中间,路过的人自然侧着身子走;二楼晾着的花床单在风里扑腾,跟新装的智能感应路灯玩起了光影游戏...

坐在茶楼二层,看着下面拎着环保袋的阿姨和挎单反的游客在骑楼下交错而行,我突然想起早上张伯说的话。摸出手机想查查那家传说中的糯米糍,却看到通知栏跳出新闻:"石排老街入选联合国活态文化遗产预备名单"。咬下最后一口冷掉的萝卜糕,嗯,改造后的老街,总算没把烟火气改丢了。

分享让更多人看到