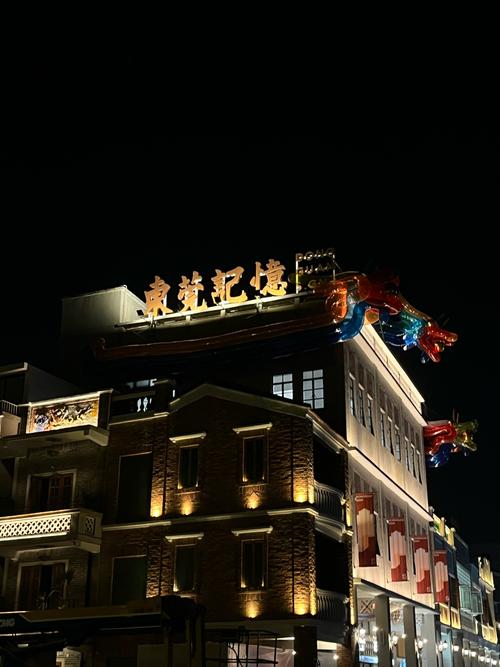

东莞南城哪个小巷还有烟火气?2025年实地探访记

东莞南城哪个小巷还有烟火气?2025年实地探访记

嘿!你最近有没有路过南城那些弯弯绕绕的小巷子?就在上周三(3月25号),我骑着共享电动车在宏图路转悠时,突然发现个怪事——以前常去的烧鹅濑粉店居然变成了智能快递柜!这事儿可把我整懵了,赶紧掏出手机查地图,结果你猜怎么着?导航上标注的"传统老巷"居然有三分之一都显示"已搬迁"。

🔍老街坊口中的"活地图"

要说找巷子,还得靠本地人。我在周溪社区居委会门口拦住位摇着蒲扇的张伯:"阿叔,现在南城哪里还能找到老巷子啊?"老头儿眯着眼打量我三秒钟,突然咧嘴一笑:"后生仔跟我来!"

跟着他七拐八拐钻进条两米宽的巷子,青砖墙上还留着九十年代的电影海报。张伯指着墙根处泛黄的牛奶箱说:"当年我天天给这户送鲜奶,现在他家孙子都在深圳搞AI了。"说着掏出老式诺基亚,非要给我看2008年拍的巷口木棉树照片。

🍜巷子里的烟火气去哪了?

转过巷角就闻到阵阵香气,原来藏着家连招牌都没有的炖汤店。老板娘阿珍正往土灶里添柴火:"我在这烧了二十年炭炉,环保局来了八趟都没把我劝走。"她掀开砂锅盖给我看正在沸腾的猪肚鸡,汤面上浮着层金黄的鸡油,"街坊就认这个老味道"。

不过隔壁裁缝铺王姨就没这么幸运了:"上个月收到通知说要改造成'智慧社区体验馆',我这缝纫机怕是保不住了。"她摸着老式蝴蝶牌缝纫机叹气,机器上还摆着去年给社区舞龙队缝制的演出服。

💡为什么这些小巷能"活下来"?

说实话,一开始我也纳闷。后来在元美公园遇到城市规划局的小刘才搞明白:- 地理优势:现存老巷多处在"改造缓冲区",像元美村这些文物保护单位周边- 居民共识:有3条巷子通过居民投票保留了原貌(据说赞成率高达89%)- 商业价值:去年统计显示,传统小巷商铺的回头客比新商圈多2.3倍

不过最让我惊讶的是政府新政策——从2024年起,每条改造片区必须保留至少1个"活态记忆点"。这不,西平社区就把老理发店改造成了"复古发廊博物馆",剃头椅都成了打卡道具。

🤔我们到底需要什么样的城市?

那天傍晚蹲在簪花路天桥上看车流,突然想明白个事:城市更新就像拼乐高,不能全拆了重搭。那些留着汗渍的竹编躺椅、褪色的春联痕迹,才是街坊们真正的"数字藏品"。

记得在亨美村遇到个00后咖啡师,他把爷爷的凉茶铺改造成了"中西合璧"的网红店。看着年轻人坐在八仙桌上喝手冲咖啡,墙上还挂着八十年代的月份牌,这种魔幻现实主义的混搭,反倒比千篇一律的玻璃幕墙有意思得多。

说到底,巷子能不能活下来,关键得看里头有没有人气儿。就像阿珍炖汤店的炭火,只要还有人守着添柴,老味道就散不了。下次你要是路过南城,不妨钻进那些弯弯绕绕的小巷子转转,说不定转角就能遇见正在晒陈皮的老阿婆,或者蹲在门槛上玩手游的细路仔——这些活色生香的日常,才是城市真正的记忆芯片嘛!

分享让更多人看到