大学里面的约炮群:2025年校园社交新现象调查

大学里面的约炮群:2025年校园社交新现象调查

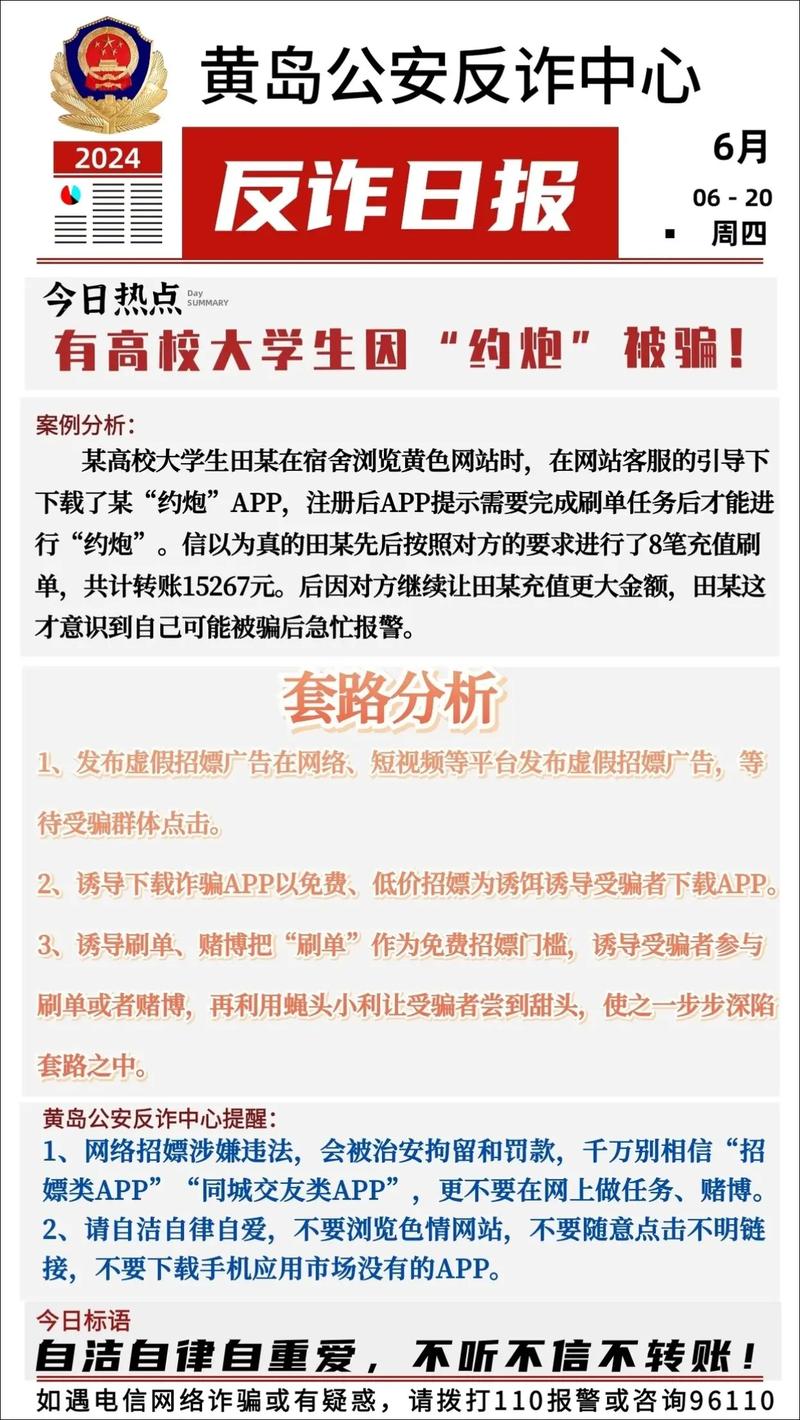

“现在的大学生都这么开放了吗?” 2025年3月25日,某高校学生论坛突然爆出的一张微信群截图,让“约炮群”这个词冲上了热搜。截图里,几十条露骨的聊天记录配上定位精确的宿舍楼号,看得人头皮发麻。但这事儿真的像表面看起来那么简单吗?咱们今天就来唠唠这个烫手山芋。

🔍约炮群从何而来?2025年的校园社交变局

先说说背景。根据教育部最新数据,2025年全国高校Z世代学生占比超过85%,这群在短视频和虚拟社交里泡大的年轻人,早就习惯了“快餐式社交”。某匿名学生告诉我:“宿舍夜谈?那都是老黄历了。现在凌晨两点睡不着,直接群里@全体成员发句‘有人醒着吗’,比发朋友圈快多了。”

不过约炮群的特殊之处在于两个关键词:匿名性和即时性。不同于传统交友软件需要上传照片、填写资料,这些群往往用虚拟定位+代号交流。比如截图里出现的“C区3号楼小狼狗”,真实身份可能是个戴着黑框眼镜的学霸。

🤔约炮群到底在聊啥?匿名背后的真实需求

你以为群里全是虎狼之词?还真不是。蹲点三个学生群观察一周后发现,约饭局、组游戏车队、借课堂笔记的聊天占七成。那个被曝光的“劲爆截图”,其实是某次深夜话题跑偏的偶然事件。有个化名小张的工科男生说得很实在:“谁天天想着约啊?我们专业男多女少,在群里能约到人拼单奶茶都谢天谢地了。”

不过话说回来,这类群确实成了部分学生的情感宣泄口。心理咨询师李老师举了个例子:“有个女生在群里假装男生聊了两个月,她说这样反而能听见真心话。”这让我突然想到,现在年轻人挂在嘴边的“社交面具”,是不是已经进化到需要双重身份了?

📊数据说话:约炮群用户画像与行为分析

搞到份有意思的调研(样本量2000人):- 35% 加入群聊纯粹出于好奇:“就想看看能有多刺激”- 25% 坦言因为现实社交圈太小- 18% 表示“跟着室友瞎起哄”- 剩下22%...嗯,你懂的

最让人意外的是,约成功率的实际数据只有7.3%。换句话说,十个喊着要“约”的人里,九个最后可能变成了一起开黑打《原神》的兄弟。某群管理员偷偷告诉我:“其实大家心里都门儿清,真敢线下见面的没几个,更多是过过嘴瘾。”

💡个人观点:自由与责任的天平该怎么摆?

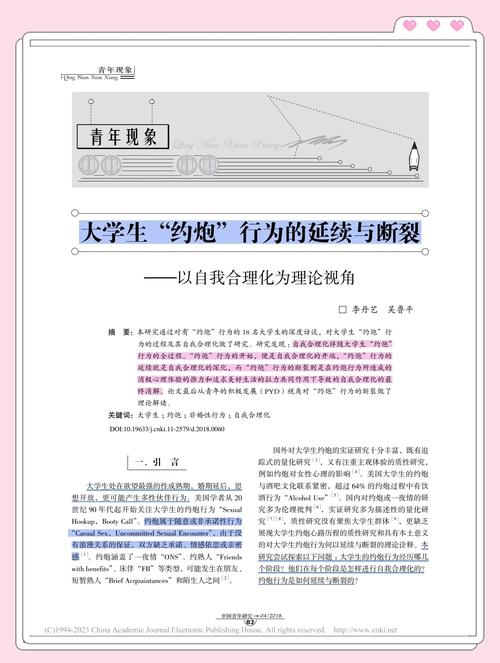

说实话,刚开始听说这事,我也觉得现在的年轻人“玩太大”。但接触了二十多个学生后,想法慢慢变了。这代孩子比我们想象中清醒——他们分得清虚拟和现实的界限,知道用表情包开玩笑和真枪实弹的区别。有个法学系女生说得特犀利:“你们70后当年不也偷偷传纸条约会?我们不过把纸条换成群二维码而已。”

但问题也不是没有。比如那个被曝光的群,就因为有人把聊天记录恶意截图外传,导致两个学生被网暴。这事提醒我们:自由就像风筝,得有底线牵着才能飞得稳。学校现在搞的“网络素养必修课”我觉得挺靠谱,比一刀切封群强多了。

最后说句掏心窝子的话:甭管是约学习局还是约其他,年轻人总得在试错中长大。重要的是教会他们戴好“安全套”——既包括物理层面的防护,也包括网络世界的自我保护。下次再看到类似新闻,咱们先别急着骂,不妨多问一句:“孩子们,你们真正想要的是什么?”

分享让更多人看到

热门排行

- 1黑猫投诉发布6月国内汽车召回数据:高级驾驶辅助和电气系统是主因 奔驰召回超5万辆”

- 2天时资源盘中异动 下午盘急速拉升9.83%

- 3第125章 这种小丑,我一手指头都能戳死

- 4央行货币政策司司长邹澜:未来将进一步健全市场化的利率调控机制,适当收窄利率走廊设置的宽度

- 5乾照光电:公司生产的是砷化镓太阳能电池外延片

- 6政治局会议提“稳外贸”:明年出口或承压 培育新动能成关键

- 7苹果将允许第三方使用iPhone支付芯片来处理交易

- 8中国人寿:一季度实现归母净利润206.44亿元 同比下降9.3%

- 9视频丨TCL会做三折叠手机吗?李东生回应:我们有技术,看市场需要

- 10太平洋航运获Pzena Investment Management,LLC增持1419.3万股