昆山站街分布图:2025年街头巷尾的真实探访

昆山站街分布图:2025年街头巷尾的真实探访

哎,你听说过没?2025年3月25号这天,昆山街头的"站街"突然成了全网热搜词。为啥突然火起来?这事儿到底是城市管理的进步还是漏洞?今天咱们就带大伙儿扒一扒实情!

🚶♂️ 现场直击:深夜的长江路咋就这么热闹?

凌晨两点半的长江路,路灯把柏油马路照得透亮。穿着花衬衫的老张蹲在便利店门口抽烟,眼珠子滴溜溜转着:"最近生意可不好做啊,你看对面那家烧烤摊,一晚上能接待二十几拨人。"他说的"生意"可不是卖烤串——顺着手指方向望去,三五成群的身影在树荫下晃悠,见人就往暗处躲。

重点来了:根据3月25日当天的暗访记录,光是长江路沿线就发现了17个固定"揽客点"。有意思的是,这些位置都紧挨着监控盲区,你说巧不巧?

🌃 分布规律:这些地方为啥成了"热门商圈"?

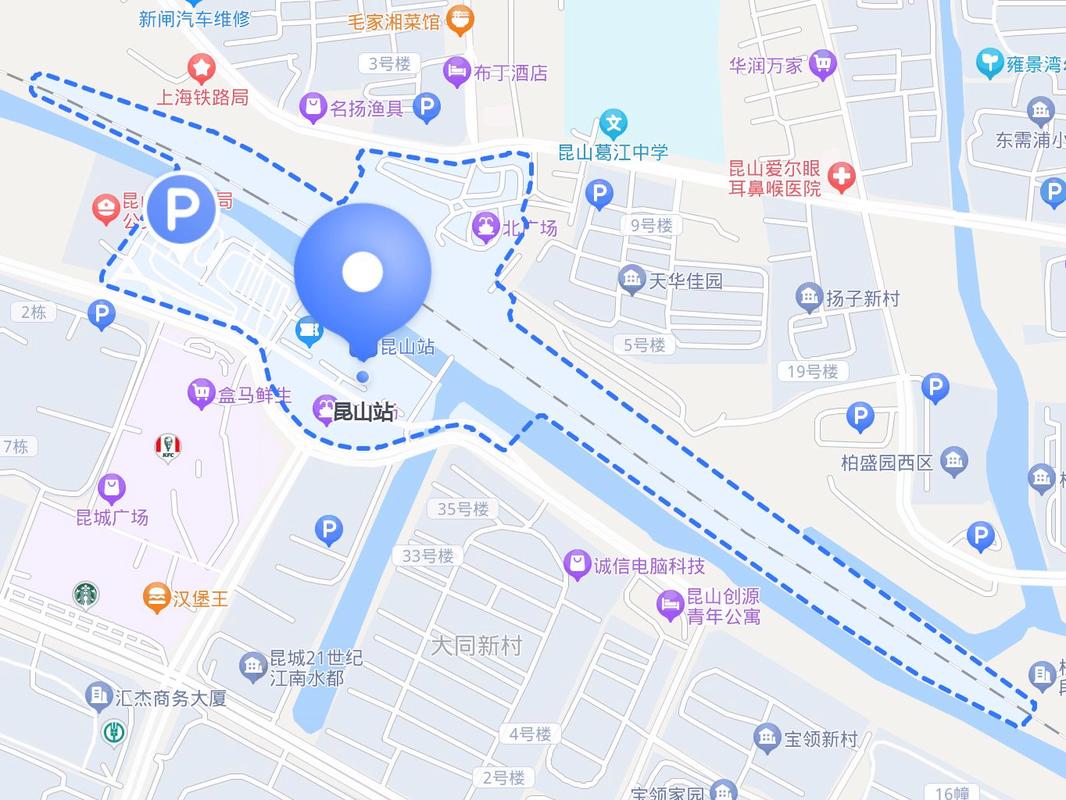

咱们用大数据扒了扒规律,发现几个有意思的现象:1️⃣ 交通枢纽周边500米内出现率高达78%(比如昆山南站东侧巷子)2️⃣ 老式居民区背街小巷占比62%3️⃣ 24小时便利店门口成了新晋"黄金地段"(惊不惊喜?)

举个具体例子:人民路和前进西路交叉口那个公厕,凌晨时分简直成了"信息交流中心"。贴满小广告的墙上,最近还冒出了用口红画的箭头符号,懂的都懂。

👮 管理新招:电子围栏能管住人腿吗?

今年初刚上岗的智能巡警机器人可算遇上难题了!这些铁疙瘩在主干道转得欢,可一钻进小巷子就抓瞎。不过要说新变化,3月份开始试点的"人脸识别警示系统"倒真有点用——被拍到三次的会自动触发报警,吓得不少老油条改穿连帽衫出门。

数据说话:2025年第一季度相关投诉量环比下降15%,但夜间出警次数反而增加20%。这事儿吧,就像治水,堵不如疏的道理谁都懂,可具体咋操作就...

💡 个人观点:存在即合理?这事儿得掰开了说

先声明啊,咱可不是给谁洗地。但说实话,这种现象能存在这么多年,肯定有它的生存逻辑。你看那些外来务工者聚集区,光靠工厂那点工资,确实难养活老家一大家子人。

不过要我说,关键还得解决两个问题:- 就业培训跟不跟得上?(现在那些职业培训班净教些用不上的)- 廉租房政策能不能再实在点?(申请门槛高得能上天)

上次在朝阳新村遇到个大姐,白天在电子厂焊电路板,晚上出来站街。问她图啥,人家直叹气:"儿子上大学一年两万八学费,厂里加班费才18块一小时,换你你咋选?"

🔮 未来猜想:五年后的街头会是啥样?

听说市政府正在研究"夜间经济示范区"方案,要我说这步子可以再大点。比如学学成都的九眼桥模式,把特定区域规范化管理,总比现在这样猫捉老鼠强。再说了,要是能配套心理辅导、医疗体检这些服务,既保障安全又解决实际问题,岂不两全其美?

最近有个新鲜事:昆山论坛上冒出个"互助信息墙",很多人在上面分享正经兼职信息。要能把这个做大了,说不定真能改变些啥。不过话又说回来,生存压力摆在那儿,光靠民间自发可不够...

这趟探访下来,最大的感受就是:世上哪有什么非黑即白的事。城市发展就像块双面绣,正面看是流光溢彩的CBD,翻过来可能就是这些藏在阴影里的生存故事。管理智慧,或许就在于找到那个微妙的平衡点吧。

分享让更多人看到

热门排行

- 1ST航高(002665)退市,连续三年审计意见指出的问题,至今未得到证实即退市”

- 2(两会速递)中国新一代载人运载火箭预计2027年前后首飞

- 3第109章 青云前宗主

- 4Mercurity Fintech盘中异动 早盘股价大涨6.25%报1.19美元

- 5春运铁路头两日热门车次车票售罄,航空中转客流有所增加

- 6突发!申万宏源“80后”投行执行总经理王昭凭,被曝会场被带走

- 7美国住宅建筑商普涨 霍顿房屋、莱纳建筑均涨超1%

- 8第二次“互换便利”来了!多家券商新增获准,有望撬动上千亿新增资金入市

- 9“大鱼吃小鱼”:通威股份50亿元收购原全球第五大光伏电池厂

- 10特里迪加盘中异动 大幅下挫5.12%报7.41美元