想被包怎么联系?2025年这场 社交新趋势 闹得沸沸扬扬

想被包怎么联系?2025年这场 社交新趋势 闹得沸沸扬扬

大伙儿最近刷短视频的时候,有没有被这句"想被包怎么联系"整懵过?🤯就在上个月底,北京朝阳区某咖啡店里,两个00后姑娘拿着手机讨论这事,结果被隔壁桌的大叔拍了视频发上网。这事儿啊,就跟点了窜天猴似的,"咻"地一下就窜上了热搜头条。

🔥2025年3月25日:一个普通周二的特殊发现

那天下午三点半,星巴克的咖啡师小李正擦着杯子,突然听见靠窗座位传来句:"姐们儿,你说这想被包怎么联系靠谱不?"抬眼一看,两个穿JK制服的姑娘正对着手机指指点点。好家伙,这话就跟往油锅里泼凉水似的,周围几桌客人的耳朵都支棱起来了。

更绝的是隔壁桌戴金链子的大叔,直接掏出手机怼着拍。视频里穿粉色裙子的姑娘还特淡定:"现在都2025年了,找金主爸爸也得讲基本法啊。"这话一出,全网炸锅。有人骂世风日下,也有人好奇:这年头还真有人明目张胆搞这套?

💰"包养经济"2.0时代来临?

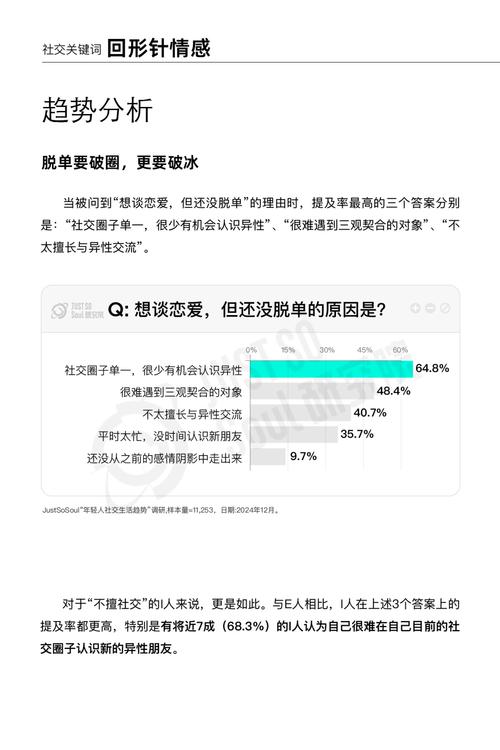

说实话,这事儿听着有点魔幻,但仔细想想还真有迹可循。去年某婚恋平台的数据显示,18-25岁用户里,有12.7%在个人介绍里写过"接受资助"之类的暗语。更夸张的是某二手平台,最近冒出来不少"私人时间转让"的擦边球帖子。

不过现在的年轻人可比老一辈精明多了。就拿我表妹的闺蜜小美来说,这姑娘在艺术院校读大三,去年还真通过某个"高端社交APP"认识了位投资人。人家签的可是正经合同,白纸黑字写着每月2万生活费,条件是陪出席商务酒会。用她的话说:"这不比端盘子强?反正毕业就两清。"

🚨争议漩涡里的生存法则

要说这事儿没风险那是扯淡。上个月广州就出过案子,有个女大学生被假富豪骗了三个月,最后发现对方开的保时捷是租的。所以啊,真要往这浑水里蹚,得记牢三条铁律:

- 见面必查身份证(还得跟支付宝实名认证对得上)

- 转账只收银行账户(微信红包说撤回就撤回)

- 身体接触免谈(这条划重点!别把交易变刑案)

有个在律所实习的哥们跟我说,他们最近接的"包养纠纷"案子比离婚官司还多。最离谱的一起,当事人居然拿着《自愿资助协议》来打官司,结果法官当庭就给驳回了——这玩意儿压根不受法律保护啊!

🌈新旧观念的激烈碰撞

我二叔听说这事气得直拍桌子:"现在的年轻人怎么这么没骨气!"可转头他闺女就怼回来:"您当年不也托关系进国企?"这话虽然扎心,但仔细品还真有点道理。现在年轻人挂在嘴边的"职场加速器"、"人生捷径",跟老一辈的"铁饭碗"思维,说到底都是想少走弯路。

不过话说回来,用青春换资源这事儿,就跟炒股似的——高收益必然伴随高风险。我采访过几个走过这条路的年轻人,有人真靠金主资助开了公司,也有人染上奢侈病欠了一屁股债。有个95后姑娘说得实在:"你以为金主爸爸的钱好拿?得时刻端着,比上班累多了。"

🤔我们到底在焦虑什么?

这事儿闹腾半个月后,我在三里屯做了个街头采访。有意思的是,骂得最凶的反倒是同龄人。26岁的程序员小王说得直白:"我们996攒首付,人家躺着收零花钱,能不急眼么?"但转头他又补了句:"不过要真有富婆找我,指不定就从了..."

说到底,这场风波扒开了三个残酷现实:- 房价物价压得年轻人喘不过气- 传统上升通道越来越窄- "笑贫不笑娼"的风气悄然抬头

但咱也得摸着良心说,不是所有年轻人都走这条路。我认识的好几个00后创业者,白天跑业务晚上摆地摊,人家就信"钱要自己挣的花着才踏实"。这两种活法,你说谁更高贵?

看着满屏的争议,突然想起《了不起的盖茨比》开头那句话:"每逢你想要批评别人的时候,要记住,这世上并不是所有人都有你拥有的那些优势。"这话放在2025年的今天,依然扎心又真实。说到底,每个人都在用自己的方式跟生活过招,只要不违法乱纪伤天害理,外人还真没资格指手画脚。不过话又说回来,捷径走多了容易迷路,这个理儿,老祖宗几千年前就教过我们了。

分享让更多人看到