江门市城中村:2025年春天的新故事

江门市城中村:2025年春天的新故事

哎你听说过江门市城中村吗?就那个以前电线乱拉、巷子窄得连电动车都挤不进去的地方?今年3月25号我特意去转了一圈,好家伙,差点没认出来!巷口卖肠粉的阿伯都换上了智能点餐屏,老房子外墙上还画着会发光的3D壁画,这事儿你信?

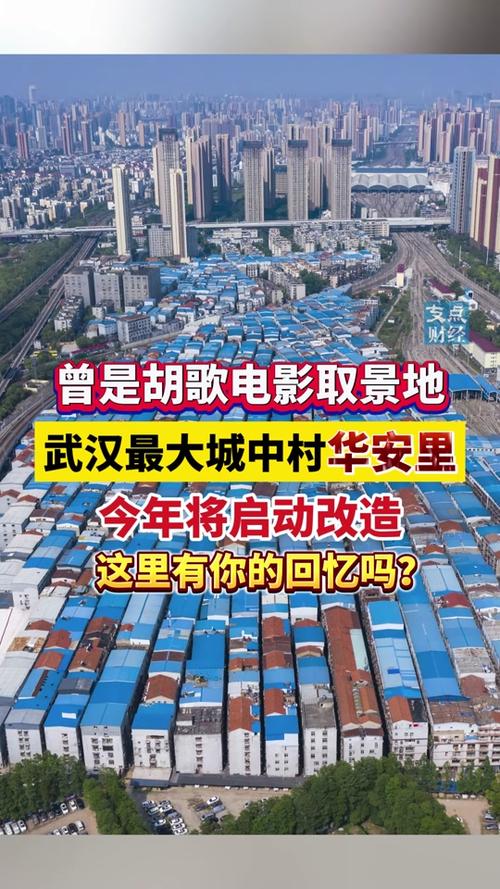

🏗️三年改造计划:从"脏乱差"到"网红打卡点"

说起来你可能不信,2022年立项的"城中村活化工程"真不是吹的。我蹲点白沙街道那片的旧改指挥部,负责人老陈叼着烟跟我说:"当初拆违建那会儿,街坊抄着扫把追我们三条街。现在倒好,天天有人问啥时候轮到他们家改造。"

最新数据显示,截至2025年3月:- 改造面积突破180万㎡,相当于250个足球场- 新增立体停车场23处,停车难这事算是治了标- 网红餐饮店开了87家,周末年轻人多得跟蚂蚁搬家似的

不过要说最绝的,还得数那套"微更新"套路。好比永叔社区那排70年代的红砖楼,原本要全拆的,结果设计师愣是给搞成了工业风loft。现在顶楼那家咖啡馆,一杯拿铁卖38照样天天满座,你说气人不?

🧓阿婆们的新战场:手机直播卖陈皮

在常安路老巷子里碰见的李姨让我开了眼。62岁的人,举着自拍杆用粤普喊:"家人们看好了,这是二十年的老陈皮!"她家祖传的陈皮铺子,以前月入三四千顶天,现在搞直播带货,上个月愣是卖了8万块。

不过也有翻车的。隔壁王叔学人家搞无人便利店,结果街坊大爷大妈不会扫码,最后改成"刷脸记账月底结",反而成了特色。要我说啊,这智能改造还得讲究个"土洋结合"。

🤔改造快VS文化慢:这道题怎么解?

走着走着我就犯嘀咕了:改造速度这么快,老底子的东西还留得住吗?在范罗岗社区还真找着答案了——他们把百年骑楼改成了侨乡文化体验馆,老趟栊门装上感应器,手一碰就播当年的船票广播声。

但也不是处处顺当。水街市场那片的改造就吵了小半年,商户嫌租金涨太快,管委会说设施升级成本高。最后还是搞了个"阶梯式调租":头年涨15%,分三年到位。这法子虽然两边都不太满意,但好歹能往前走不是?

🌇未来的城中村会消失吗?

跟规划局的小年轻聊天,他蹦出个新词叫"动态更新"。说是以后不搞大拆大建了,要用模块化设计,就像搭乐高似的随时调整。举个栗子:- 临时空置的地皮先搞成社区菜园- 老房子加装可拆卸的智能外骨骼- 商铺租金根据人流数据实时浮动

我在改造后的启明里溜达时,碰见个香港回来的老街坊。他摸着新修的青砖墙直念叨:"以前觉得城中村迟早要没,现在看倒成了城市的活化石。"这话听着挺有意思,你说是不是?

要说个人看法啊,这城中村改造就跟煲老火汤似的,急不得也慢不得。现在看着是漂亮了,但千万别把市井气给改没了。下次再去,我打算试试新开的智能茶楼,据说机器人服务员会讲五邑话呢!就是不知道,肠粉阿伯的第三代传人,还会不会记得他爷爷那手磨米浆的绝活?

分享让更多人看到