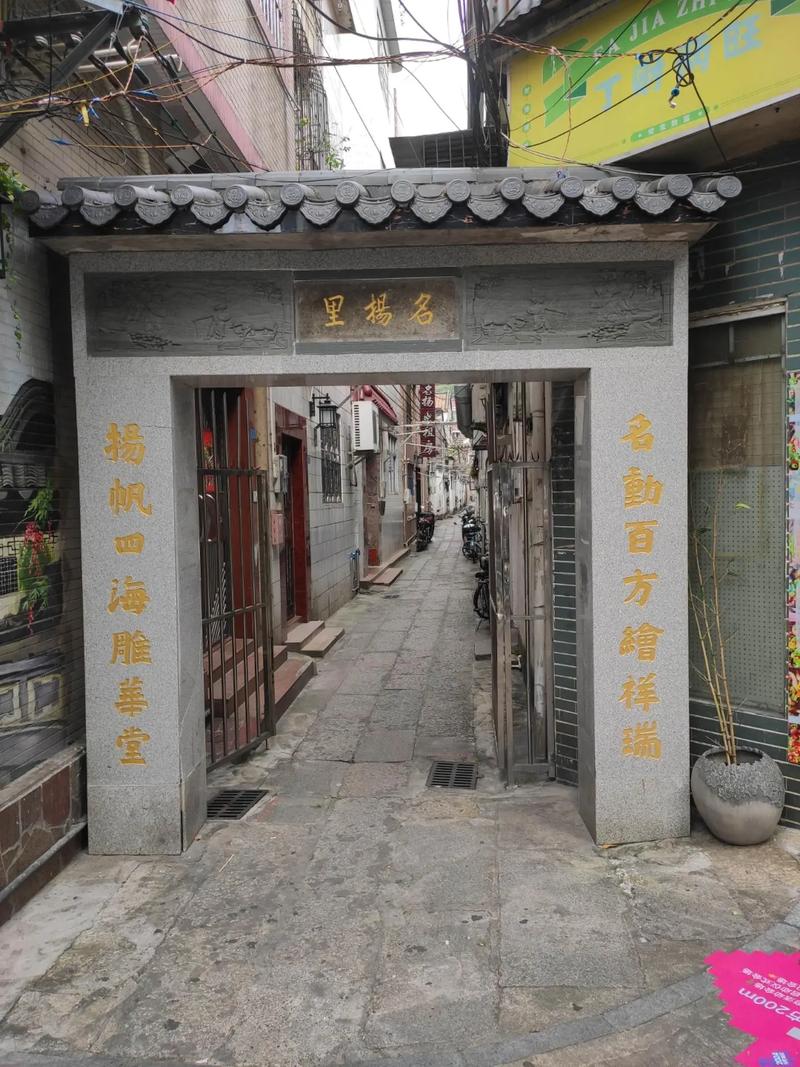

顺德陈村古巷:一条巷子半部岭南史

顺德陈村古巷:一条巷子半部岭南史

嘿!您有没有想过,一条不到500米的老巷子,凭啥能养活三代人?2025年3月25日凌晨四点,当我蹲在陈村古巷青石板路上啃着热乎的伦教糕时,突然就咂摸出味道来了——这巷子啊,活脱脱是部会喘气的历史书!

🌅凌晨四点,古巷在忙什么?

您别说,这个钟点的古巷可比白天热闹多了。巷口"黄阿婆竹升面"的蒸汽混着酱香直往人鼻子里钻,三台自动送面机正吭哧吭哧往各家茶楼运货。"现在年轻人都不愿起早咯,得亏政府给配了这些铁伙计。"75岁的黄伯边说边往滚水里甩云吞,手腕上智能手环的计步数已经跳到3000+。

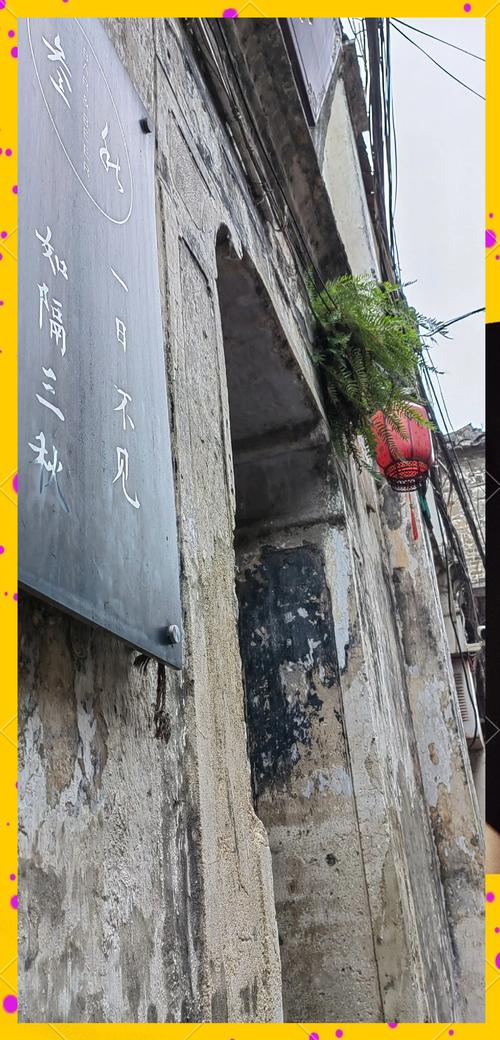

往巷子深处走就更魔幻了:3D全息投影在斑驳墙面上演着民国商帮故事,5G智能垃圾桶正用粤语提醒游客分类。最绝的是那家百年凉茶铺,第四代传人阿强拿着祖传铜壶,对着手机直播教网友认二十四味药材,直播间观看数愣是破了10万+。

🛶水道·商道·人间道

要说这古巷的魂,还得从水上找。明朝那会儿,这巷子就是个"水上快递站",家家户户后门都拴着小艇。2025年开春,镇政府把荒废三十年的水道重新疏通,现在游客能坐着电动摇橹船,边喝姜撞奶边看两岸老宅翻新的彩绘墙。

您猜怎么着?去年光船票就卖了80万张!不过要我说,最带劲的还是那个新开的"时空快递局"——能代写书信盖火漆印章,还能用AR技术让百年前的商号掌柜"亲口"读信。上周就有个小姑娘让她太爷爷1947年写的家书"活"了过来,当场哭成泪人儿。

🥢舌尖上的赛博朋克

"老板,来碗云吞面加全息浇头!"这话在如今的古巷可不稀奇。李记云吞第五代传人李伯跟我唠嗑:"现在后厨六个机械臂帮忙擀皮,但包云吞的手艺还得人来。"他儿子在旁边插嘴:"爸您可别老古董了,咱家秘方都上区块链了!"

要说创新,还得看那帮95后搞的"巷弄实验室"。他们把陈村粉玩出花来了:3D打印的粉皮能定制客人头像,分子料理版的炸牛奶能一口爆出三种馅。不过最让我服气的,是那家开在祠堂里的智能茶居——机械茶艺师泡茶,AI师傅讲古,但供在神龛里的茶仙陆羽像,香火可比以前更旺了。

🤔老巷子真能"长生不老"?

说实在的,刚开始听说要搞"元宇宙古巷"时,我心里直打鼓。但今年元宵节的数字灯会真给我整服了——数字孪生技术复刻的清末灯市,年轻人戴着VR眼镜追着虚拟卖货郎满街跑,七八十岁的老街坊却坐在自家门槛上卖手扎灯笼,一晚上居然能入账两千多。

镇文化站的90后站长阿珍给我透了底:"我们给每块青石砖都装了传感器,温度湿度震动数据实时传回云端。"说着她掏出手机给我看后台数据:"瞧见没?初三那天有对老夫妻在转角石凳坐了三小时,系统自动推送了他们金婚纪念照服务。"

💡个人观点时间

在古巷泡了三天,我算是悟了:所谓古镇活化,不是把老人赶出去当博物馆,而是让新老居民都能找到活法。就像巷尾那家新开的"时光杂货铺",00后店主阿杰把爷爷的补锅工具当展品,自己却在旁边卖手冲咖啡,爷孙俩的铺子现在成了网红打卡点。

不过话又说回来,现在满巷子的摄像头和传感器,总让人觉得少了点"人味"。那天看见八十岁的炳叔非要亲手给游客包咸肉粽,说"机器扎的绳结没有温度",突然就明白——科技能续命,但老巷子的心跳,还得靠这些固执的手艺人。

站在2025年的春天回望,陈村古巷这场"传统与现代的探戈"跳得是真带劲。要我说啊,这老巷子就像那锅文火慢炖的老火汤——添了新料,换了炊具,但最紧要的,还是灶膛里那簇烧了六百年的火种。

分享让更多人看到