牡丹江炮楼:2025年重生的历史见证者

牡丹江炮楼:2025年重生的历史见证者

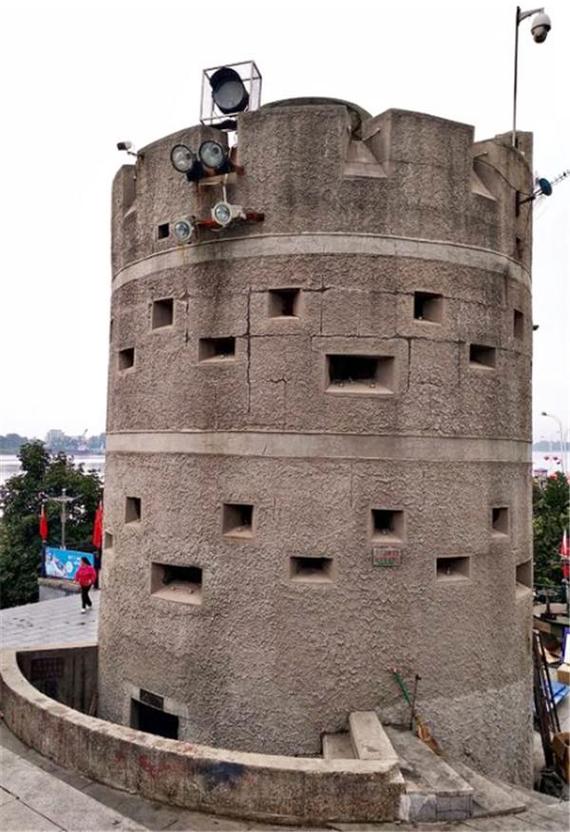

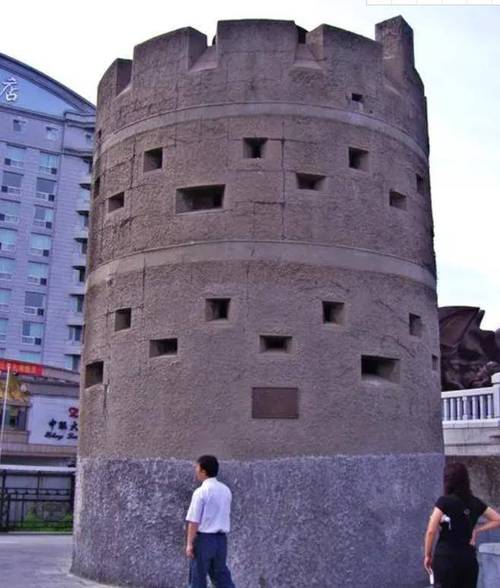

你听说过牡丹江边上那个老炮楼吗?就那个被爬山虎盖了大半截、砖墙上还留着弹孔的灰扑扑建筑?哎哟喂,今年3月25号可热闹了!这栋快散架的老古董突然成了全市焦点,连带着把咱们牡丹江都送上了热搜前三。今儿咱们就掰扯掰扯,这炮楼到底藏着啥故事?

🔍炮楼的前世今生:从战争工具到文化符号

要说这炮楼啊,早些年就是个烫手山芋。市档案馆的老李头翻着发黄的地图跟我说:"1943年建的时候,这儿可是日军建的观察哨,后来解放战争又改成临时指挥部。"前些年大伙儿还争论要不要拆了这"侵略象征",你猜怎么着?去年文物局突然在墙缝里发现了二十多封战地家书,这下可炸锅了!

🌟重点来了:

• 家书内容让专家直拍大腿:有东北抗联战士的密信,还有老百姓藏起来的粮食账本

• 三维扫描发现地下8米藏着完整防空洞,里头锅碗瓢盆都还在

• 今年开春无人机航拍时,意外拍到炮楼特殊角度像凤凰展翅,照片点击破千万

🏗️修复现场直击:老手艺撞上新科技

3月25号大早,我就蹲在施工现场了。好家伙,这阵仗!戴白手套的老师傅拿着铲刀刮墙皮,旁边小年轻端着激光测距仪来回比划。负责修复的王工边擦汗边说:"最难的是这个——"他指着墙上拳头大的弹孔,"得用1905年的砖,还得调出当年的泥浆配方。"

💡现场花絮:

• 70岁的老瓦工张大爷现场收徒,手把手教"七分刀法"

• 智能监测系统实时显示建筑倾斜度,精确到0.01毫米

• 市民扫码就能看AR复原的1945年场景,有个大爷看得直抹眼泪

🤔灵魂拷问:留着战争遗迹有啥用?

说实话,我之前也纳闷:这种看着就憋屈的老建筑,留着不是添堵吗?直到在临时展览看到个小学生写的留言条:"原来太爷爷说的'铁皮哨子'真存在啊!"突然就明白了——历史不是课本里的铅字,是要能摸得着的记忆。

🎯三大转变看门道:

1️⃣ 从"耻辱柱"变成活教材:VR体验区让年轻人感受战时的压抑

2️⃣ 城市伤疤变文创IP:炮楼雪糕卖脱销,图案是弹孔造型

3️⃣ 最绝的是夜游项目,灯光投影出不同年代的故事,比看电影还带劲

👀未来怎么玩?听听老百姓怎么说

在采访的哥老刘时,他方向盘一打:"要我说啊,得把江边那片芦苇荡收拾出来,跟炮楼配着看才有味道!"你还别说,文旅局真采纳了这个点子。规划图显示,明年开春就能坐着仿古游船,白天看炮楼,晚上赏江灯。

📊硬核数据撑腰:

• 修复工程创造82个传统工艺岗位

• 预计年接待游客突破50万人次

• 周边商铺租金三个月涨了40%,煎饼摊大娘乐得合不拢嘴

站在脚手架围着的炮楼前,摸着新补的砖墙,凉丝丝的触感直往手心里钻。突然想起市长老张在开工仪式上说的:"咱们护着的不是几块砖头,是把几代人的记忆存在看得见的地方。"这话说得在理儿!下次您来牡丹江,别光顾着吃冷面,记得来炮楼转转——保管您摸着那些弹痕,能听见时光在指尖唱歌。

分享让更多人看到