泰州站街在哪?2025年街头经济实地调查

泰州站街在哪?2025年街头经济实地调查

🚶♂️ "师傅,听说泰州站街特别热闹?到底在哪块啊?" 三月末的阴雨里,我刚下高铁就抓着出租车司机打听。老师傅摇下车窗吐了口烟圈:"哎,这事儿说来话长..."

🌆 本地人视角:站街经济的前世今生

2025年3月25日上午十点,我站在老海陵区政府旧址的梧桐树下。对面五金店王老板边嗑瓜子边吐槽:"二十年前这边全是裁缝铺,现在倒好——"他努努嘴,三五个推着移动餐车的摊主正利索地支起遮阳棚。

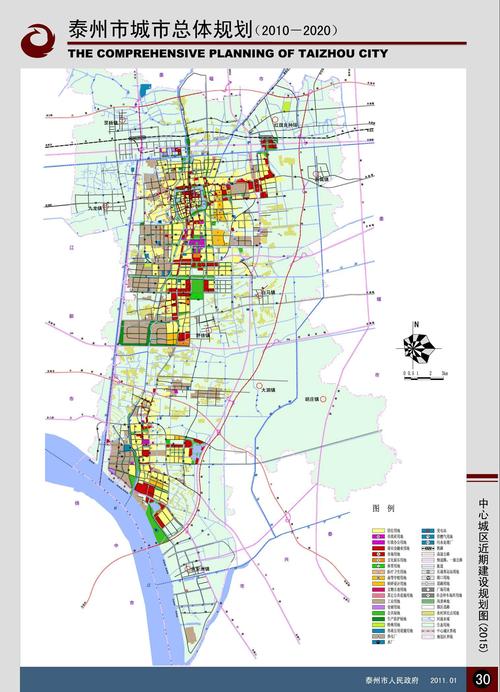

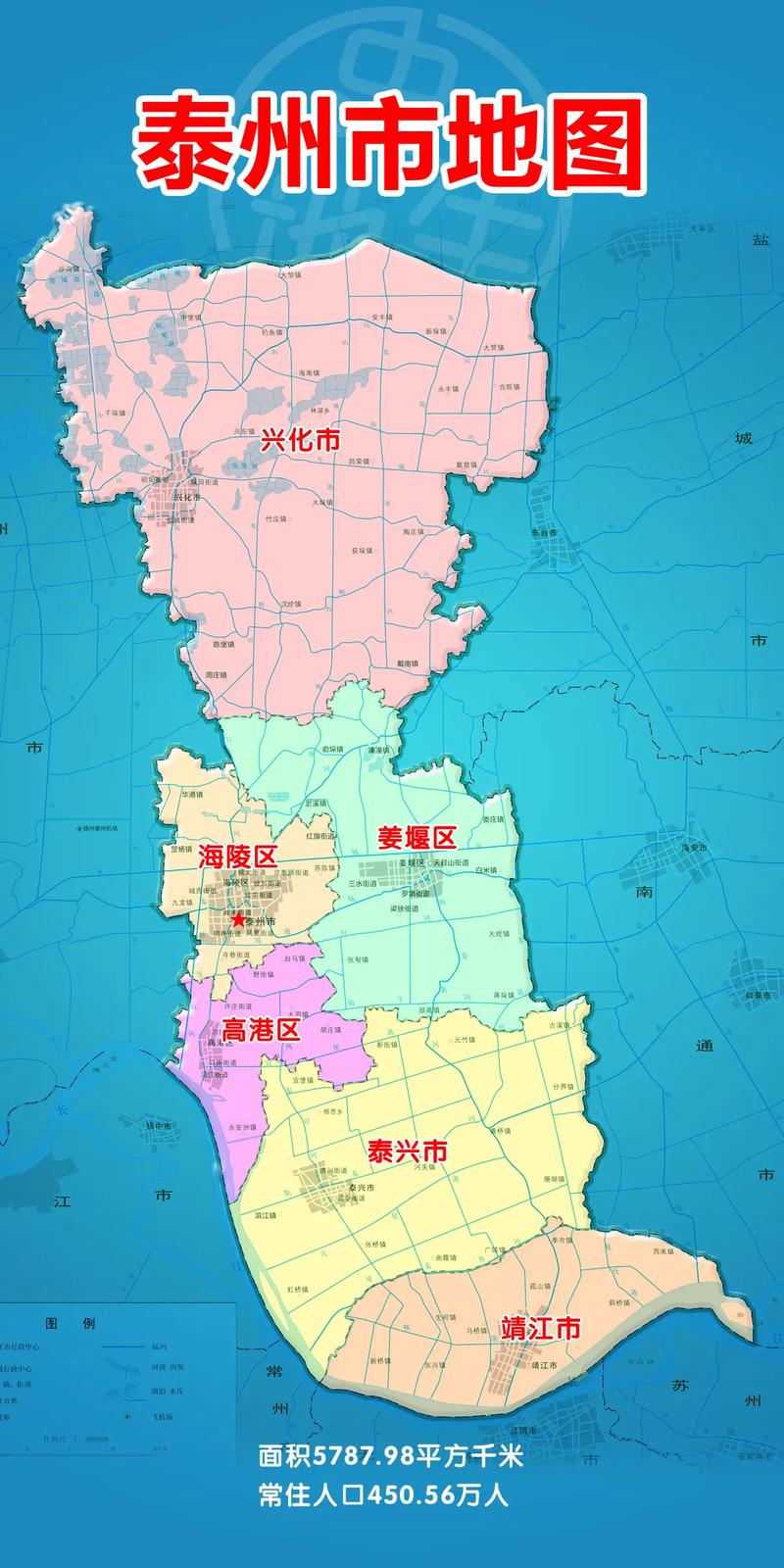

泰州站街的演变史,活脱脱就是部微型城市发展志:- 2000年代:服装批发集散地- 2015年后:逐步转型餐饮夜市- 2023年起:政府规划"灵活就业示范区"

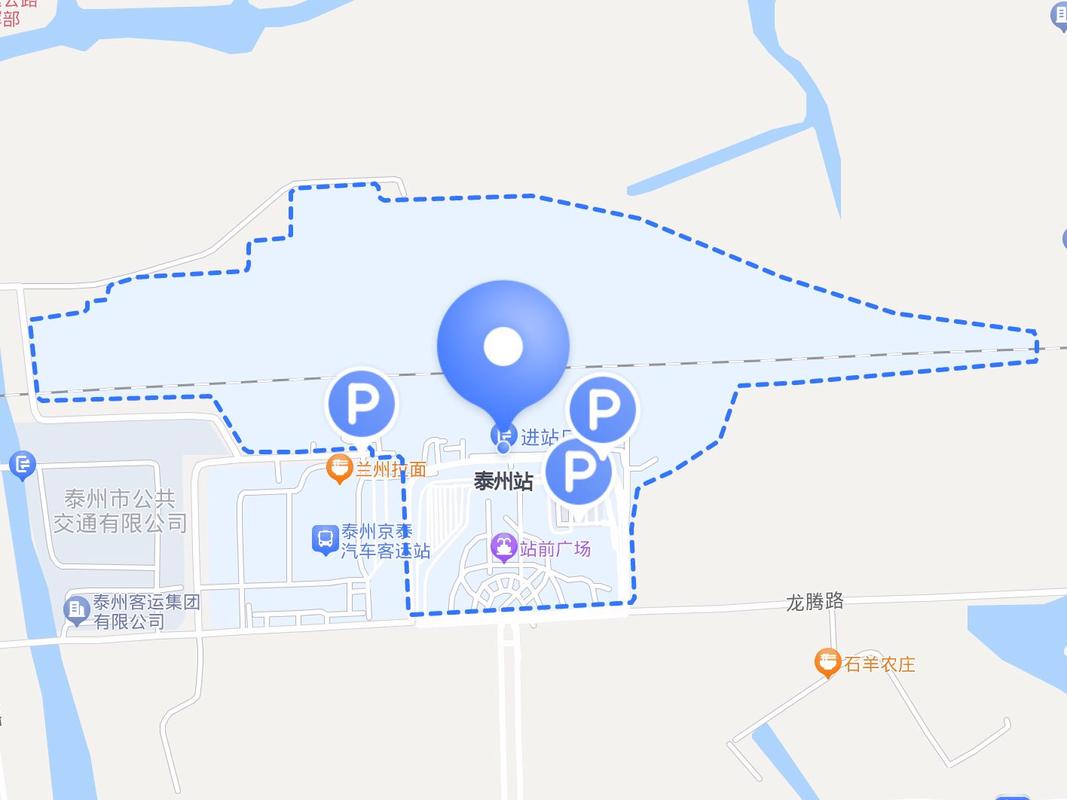

要说现在最集中的区域,本地人脱口就是三个地标:"老汽车站后巷、五一路天桥底、税东街转角处"。不过得提醒外乡客,这些流动摊点就像打游击——今天在巷口,明儿可能就挪窝了。

🚧 政策与现实的碰撞带

"您这煎饼摊有执照吗?"我逮住个忙着摊面糊的大姐。"要啥执照?"她头也不抬,"城管大哥都认识俺,每月交三百管理费就成。"说着往斜对角使眼色,两个戴红袖章的工作人员正在记录摊位信息。

根据2025年3月的最新摸排:- 老城区登记流动摊贩约120家- 日均客流量突破8000人次- 夜间经济占比达67%

不过矛盾也实实在在。住临街小区的张大爷就抱怨:"凌晨两点还有划拳声,我家小孙子都被吵醒三回了!"他掏出手机给我看物业群,好家伙,300+未读消息全是投诉。

🍜 烟火气里的生存智慧

转到五一路天桥下,正赶上晚高峰。烤冷面、炸串、水果切的三轮车默契地排成"品"字阵型,留出人行通道。有个戴渔夫帽的摊主冲我神秘一笑:"咱这叫'三足鼎立',既方便顾客又能互相照应。"

这些草根创业者个个是人才:1. 二维码收款牌用鱼线吊在推车把手上2. 折叠凳统一存放在隔壁便利店3. 遇到检查,十分钟内能全员转移

最绝的是共享充电宝套路——买满20元送免费充电,既拉客又解决手机没电的尴尬。你品,你细品。

🌉 城市管理的"猫鼠游戏"

"注意!蓝衬衫往西边来了!"突然有人低吼。瞬间响起此起彼伏的关火声、收摊声,刚才还热气腾腾的街道,转眼只剩几个假装玩手机的路人。这反应速度,比特种部队集训还利索。

跟城管李队长唠这事,他直挠头:"现在推行柔性执法,除非接到投诉,否则我们也就睁只眼闭只眼。"说着掏出个黑色笔记本,上面密密麻麻记着摊主信息:"其实大伙儿都不容易,只要别堵消防通道、别用地沟油,咱就当没看见。"

💡 个人观察:疏堵之间的平衡术

转悠三天后我算是整明白了,泰州站街根本就不是某个具体地点。它更像块流动的磁铁,随着政策松紧、人流变化、季节更替不断位移。你要真按导航找,八成得扑空;但要是饭点往老小区周边转,保准能撞见。

这现象背后藏着两个关键矛盾:- 城市形象工程 VS 底层生存需求- 固定商铺租金 VS 流动摊贩成本

听说最近有政协委员提议,在人民广场地下车库搞规范化市集。要我说这主意靠谱,既解决扰民问题,又能保留城市烟火气。不过摊主们私下嘀咕:"真要进场,每月得多交2000管理费,生意还做不做了?"

雨又下起来了,我蹲在报刊亭屋檐下啃着最后一份梅干菜烧饼。老板娘突然递来塑料袋:"拿着挡雨,看你这外地人跑一天了。"或许这就是站街经济的另一面——在讨价还价的缝隙里,总有些温度让你心头一暖。

分享让更多人看到