玉环坎门小巷子:一条街的昨天、今天与未来

玉环坎门小巷子:一条街的昨天、今天与未来

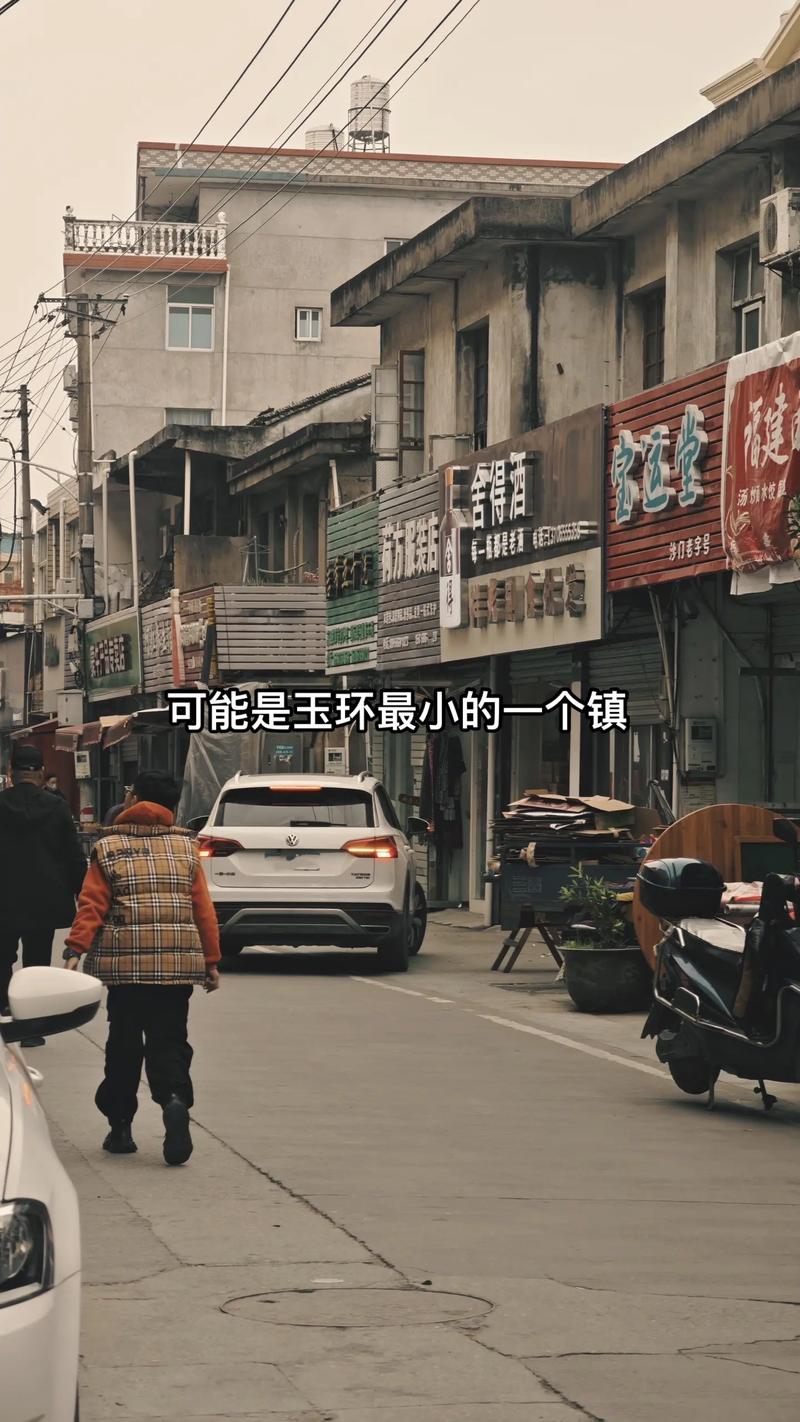

🤔 你听说过玉环坎门小巷子吗?这条藏在台州玉环老城区里的窄巷子,最近突然成了街坊邻居嘴里的“热搜词”。为啥?2025年3月25号这天,巷口贴出张告示说要搞拆迁改造,好家伙,整条街的居民都坐不住了……

🚨 突发!2025年贴出"生死状" 💥

那天早上七点半,卖豆浆的老王头刚支起摊子就发现不对劲——巷子口的公告栏前围了里三层外三层。凑近一看,红头文件上明晃晃写着:“坎门小巷子片区改造工程启动公告”。这消息就跟长了翅膀似的,不到俩钟头,连住在三公里外的李婶都蹬着自行车赶来打听。

"哎哟我的天,住了四十年的老屋说拆就拆?"八十岁的张阿婆攥着老花镜直跺脚。旁边开理发店的小年轻倒是乐了:"早该拆了!这破巷子连辆外卖电动车都挤不进来。"你瞧瞧,这真是几家欢喜几家愁。

💡 这条巷子到底藏着什么宝? 🔍

要说坎门小巷子的特别之处,得从它的"三宗最"说起:1. 最窄处只有1.2米——俩胖子迎面走都得侧身过2. 最老建筑超过200年——墙缝里都长着故事3. 最香是阿香婆的炊饭——用祖传石臼捣的糯米

不过最让人舍不得的,还是巷子里那种"推窗能借盐,关门不防客"的邻里情。上个月李奶奶家孙子半夜发烧,隔壁开诊所的老刘穿着睡衣就翻墙过来量体温,这事儿搁现在的高层小区,想都不敢想。

🤔 拆还是不拆?这是个问题 🏗️

市政规划局的王科长倒是挺实在:"说实话,这巷子的砖木结构房超过七成是危房。去年台风'梅花'过境时,我们连夜转移了83户居民。"他掏出份检测报告,白纸黑字写着"抗震等级不足四级"。

但民俗专家陈教授急了:"不能光看硬件!坎门巷的院落格局保留着清代浙东民居特色,那个'三进两院'的布局,现在工匠都没几个会修了。"说着还掏出个航拍模型,别说,那些高低错落的马头墙确实像水墨画。

🌟 街坊们的"神仙操作" 🛠️

你猜怎么着?就在公告贴出一周后,巷子里的居民自发搞了个"老巷记忆展"。70岁的赵大爷把祖传的木雕花床抬到巷口,95后姑娘小林用VR技术复原了民国时期的街景。最绝的是开小卖部的周叔,愣是整出个"危房体验馆",让人戴着安全帽进摇摇欲坠的老屋转悠——这招可比干巴巴的说教管用多了!

💬 我的两点真心话 ✍️

老房子不是古董花瓶:光靠情怀养不起现实,得想办法让老建筑"能赚钱会呼吸"。听说苏州平江路把老宅改造成文创空间,既保住了房子又养活了人,这路子值得琢磨。

别让记忆成了负累:我见过太多"保护性破坏"的案例。去年某古镇翻新,结果把青石板全换成水泥砖,那才叫毁祖宗家业。改造这事儿,得让懂行的匠人掌舵,不能光听开发商的。

站在2025年的春天回头看,坎门小巷子的去留早就不是简单的拆与不拆。它像面镜子,照见每个城市在现代化进程中的纠结与智慧。说到底,我们争的不是几堵老墙,而是那份能让子孙后代触摸到历史温度的可能。您说是不是这个理儿?

分享让更多人看到