运城长途汽车站巷子:这条街到底藏着多少你不知道的故事?

运城长途汽车站巷子:这条街到底藏着多少你不知道的故事?

你有没有走过一条街,明明就在眼皮底下,却总感觉藏着说不完的故事?2025年3月25号这天,我站在运城长途汽车站巷子的路口,看着来来往往的人群,突然意识到——这条五百米不到的巷子,简直就是个"活体城市博物馆"啊!

🌞 早晨7:30:三轮车与共享单车的"早高峰对决"

天刚蒙蒙亮,巷子口的鸡蛋灌饼摊已经支起铁板。"滋啦"一声面糊下锅的响动,就像是吹响了开工号角。骑三轮车送菜的老张头扯着嗓子喊:"借过借过!"差点撞上扫码取共享单车的年轻白领。你猜后来咋着?俩人居然在煎饼摊前聊起了"巷子该不该禁三轮"的话题。

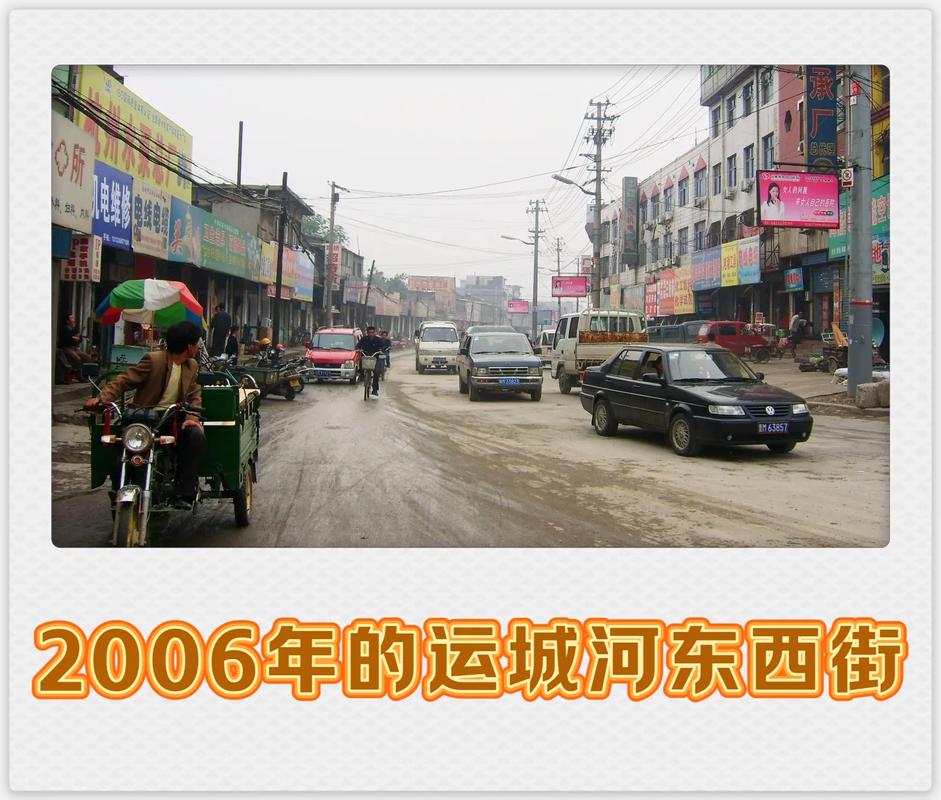

"这条巷子养活了我家三代人",卖豆腐脑的王阿姨边说边麻利地舀着卤汁。她家从九十年代就在这儿摆摊,见过绿皮车时代扛着编织袋的农民工,也见过现在拖着行李箱的网红主播。最近巷子西头新开了三家直播公司,员工们每天来她这儿打卡买豆浆,说是要"沾沾地气"。

🛠️ 中午12:08:藏在墙缝里的"改造密码"

要说这两年最大的变化,还得数那些偷偷变身的门脸房。原先卖五金配件的铺子,现在挂着"VR体验馆"的霓虹灯牌;修了二十年鞋的李大爷,柜台里居然摆着手机贴膜的工具包。"现在年轻人鞋坏了直接买新的,要不是学着搞贴膜业务,我这摊子早黄了。"他扶着老花镜嘿嘿直笑。

不过要说最绝的,还得是巷子中间那家"时空交错便利店"。白天卖烟酒副食,晚上把卷帘门往上一推,立马变成小酒馆。老板阿亮神秘兮兮地说:"这叫'巷子生存法则'——得学会七十二变!"

🌃 晚上9:47:霓虹灯下的"深夜江湖"

当城市主干道逐渐安静时,这条巷子反而像刚睡醒的猫科动物。炒面摊的鼓风机呼呼作响,刚下夜班的护士、代驾司机、还有直播公司下播的主播们,不约而同地聚在塑料凳上。烤面筋的刘哥跟我说了个新鲜事:"前天有个小伙儿在这儿直播吃炒饭,愣是把'巷子炒饭'吃成了抖音热词!"

不过最让我惊讶的,是巷子尽头的"共享厨房"。八个灶台从早到晚轮着转,外卖骑手像工蜂似的进进出出。负责人小赵掏出手机给我看数据:"昨天我们这出了632单外卖,最远一单送到了机场高速服务区!"

💡 灵魂拷问:这条巷子会被拆迁吗?

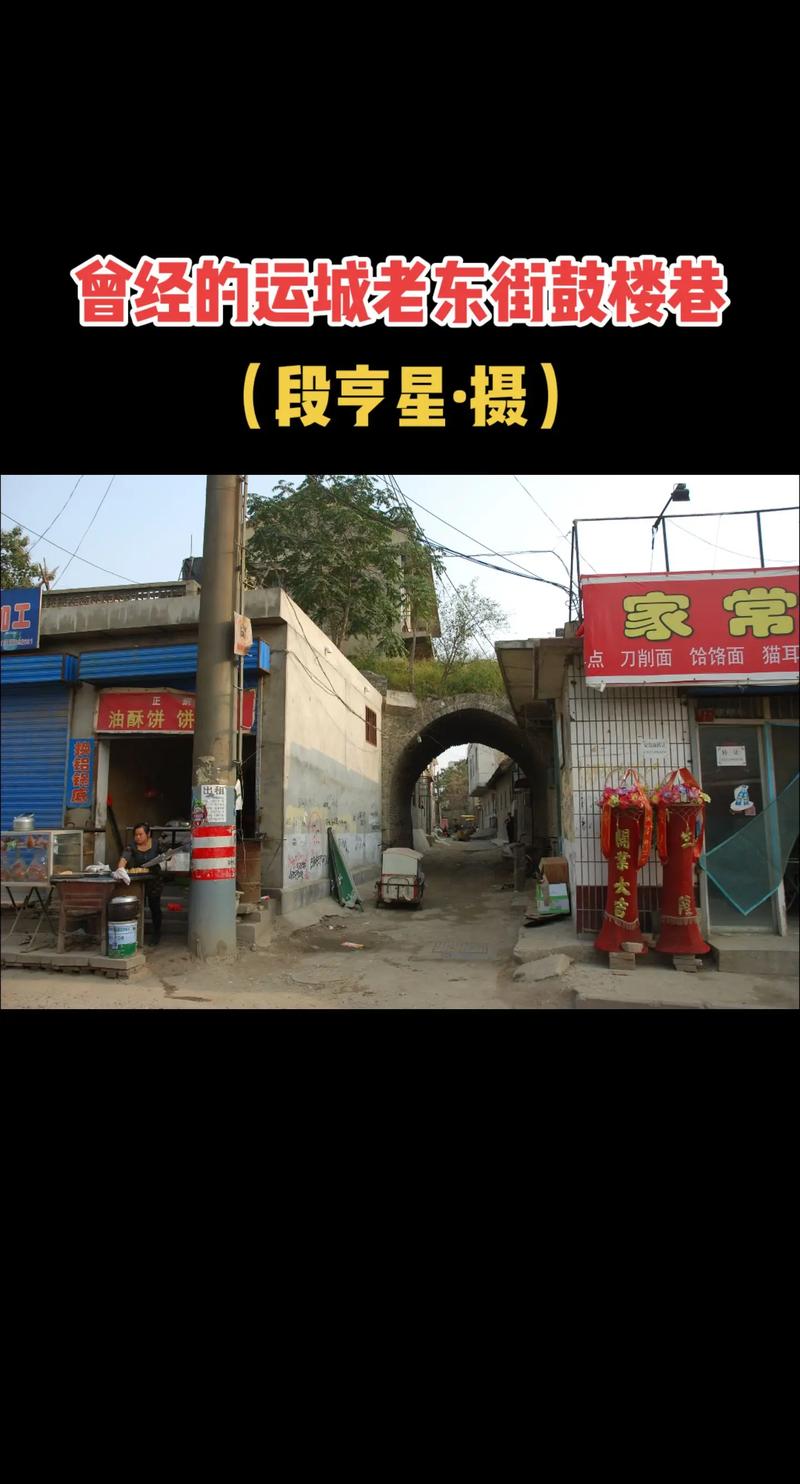

最近巷子口贴出了城市规划公示,不少老街坊心里直打鼓。我跟规划局的老同学打听,他倒是说了句大实话:"现在讲究'微更新',像这种自带流量的活态街区,保护还来不及呢!"上个月政府刚给巷子换了防滑地砖,还给每家店铺装了智慧消防感应器。

住在巷子尾的退休教师马奶奶看得通透:"三十年前说这里要建商贸城,二十年前说要改步行街,结果呢?巷子就像野草,越折腾长得越旺!"

🚶♂️ 我的观察:城市烟火气正在"改道"

跑了大半年城市新闻,我发现个有意思的现象——以前商场抢步行街的人流,现在反过来了。运城长途汽车站巷子的日均客流量,去年同比涨了37%。做城市研究的吴教授打了个比方:"这就好比吃惯了大鱼大肉,现在人人都想找点'家常小炒'的味道。"

不过话说回来,巷子里也不是没烦恼。上周五下雨,排水系统又扛不住了,几家店铺进了水。但第二天街坊们自发组织大扫除的场景,倒是让我想起小时候见过的"公社劳动"场面。

站在巷子口望着闪烁的霓虹招牌,我突然有点恍惚。这里既不像旅游古镇那样刻意做旧,也不像商业综合体那般冰冷规整。那些此起彼伏的叫卖声、飘着油烟味的穿堂风、还有永远在"叮咚"响的外卖提示音,拼凑成了最真实的城市剖面图。或许未来的城市规划师真该常来这儿转转——毕竟在算法和大数据之外,这条巷子正在用最原始的生命力,书写着属于中国小城的生存智慧。

分享让更多人看到