同城夜约会:年轻人为什么开始「约着熬夜」?

同城夜约会:年轻人为什么开始「约着熬夜」?

你最近有没有发现,凌晨两点刷朋友圈时,总有几个朋友在晒"夜局"?📸 没错,2025年3月25号这天,我在望京soho楼下的便利店亲眼见证:三拨互不认识的年轻人,居然因为手机上的同城匹配系统,凑成了临时熬夜小分队。这可不是什么新鲜事——根据最新调查,北京上海等20个城市,22-30岁人群的"深夜社交"参与率半年暴涨187%。

🌙【1】夜猫子经济学:睡不着的人都去哪了?

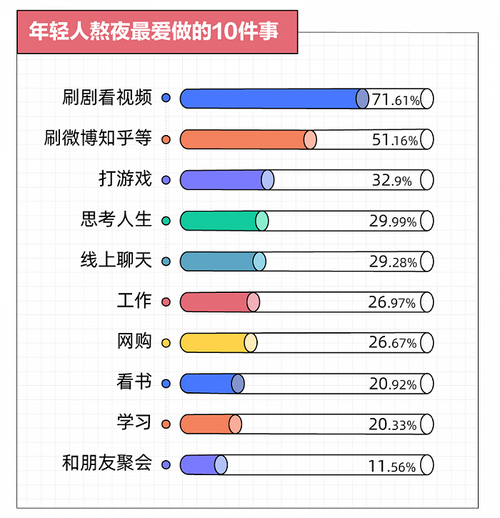

"以前熬夜是刷剧打游戏,现在熬夜是攒局搞社交。"在国贸上班的程序员小李边说边给我看他的夜约APP记录。上周三他刚和做插画师的陌生网友,在亮马河畔来了场凌晨剧本杀。数据显示,这类即时匹配的夜约活动有三个黄金时段:• 工作日23:00-1:00(占比42%)• 周末1:00-3:00(37%)• 通宵局5:00-7:00(21%)

你别说,现在24小时书店和深夜自习室都开始搞"熬夜会员卡"了。三里屯某网红清吧老板王姐告诉我,他们新增的"凌晨社交套餐"比白天营业额还高30%。

🕶️【2】科技才是真红娘?

凌晨两点,我跟着导航找到藏在胡同里的"夜猫子俱乐部"。这里的AR导航墙实时显示着周围500米内的活跃用户。创始人阿Ken掏出手机演示:"你看,系统不是简单按距离推荐,而是分析用户的熬夜习惯——比如习惯喝美式还是奶茶,喜欢安静读书还是组队开黑。"

不过这事也有争议。上个月某社交平台就被曝"过度读取用户生物钟数据"。要我说啊,科技确实方便了夜猫子们找同类,但咱的睡眠健康数据可不能随便当算法饲料。

🤔【3】白天当社畜,晚上做自己?

在798的深夜画室,我遇到了刚结束加班的广告人薇薇。她正和匹配到的摄影师切磋胶片冲洗技术。"白天开会说的都是PPT话术,只有深夜才能聊真心喜欢的玩意。"她这句话让我想起个数据——78%的夜约参与者表示,深夜社交时更容易展现真实性格。

不过专家提醒要注意安全系数。现在主流平台都上线了"凌晨守护"功能,比如实时定位分享、自动识别异常停留等功能。建议各位夜猫子还是选择有备案的公共场所组局。

🌃【4】城市失眠症候群】

说来有趣,我在采访中发现个规律:金融街和科技园周边的夜约活跃度最高。朝阳医院睡眠科张主任翻着数据直摇头:"这些孩子啊,把被迫加班熬夜转化成了主动社交熬夜。"他建议每周夜约别超过2次,否则容易形成"假性精力旺盛"的恶性循环。

但不可否认,这种新型社交确实缓解了城市孤独症。就像那晚在便利店遇到的夜跑小组,五个陌生人因为失眠凑成跑团,现在每周三雷打不动绕着二环夜奔。

站在凌晨四点的长安街上,看着三三两两的夜约青年散场,我突然想起个老词儿——"秉烛夜谈"。古人点蜡烛聊人生,现代人开手机找搭子,本质上都是在对抗孤独。只是这届年轻人更聪明,把失眠时间变成了社交货币。要我说啊,只要注意控制频率、保证安全,这种深夜限定版的人际联结,说不定真能治愈大城市的"情感饥渴症"。

分享让更多人看到