北京那个地方有小巷子吗?2025年探秘报告

北京那个地方有小巷子吗?2025年探秘报告

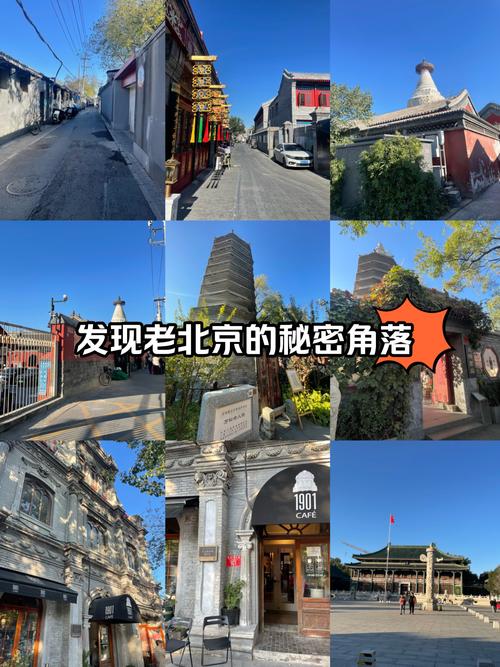

您说北京这么大个城市,还能找到老底子的小巷子吗?别说,还真有!就在上周三(2025年3月25号),我在东四片区转悠时,亲眼看见几个穿着汉服的姑娘,举着自拍杆在青砖灰瓦的胡同里来回溜达。嚯,这场景够穿越的!

🔍 胡同没消失,只是换了存在方式

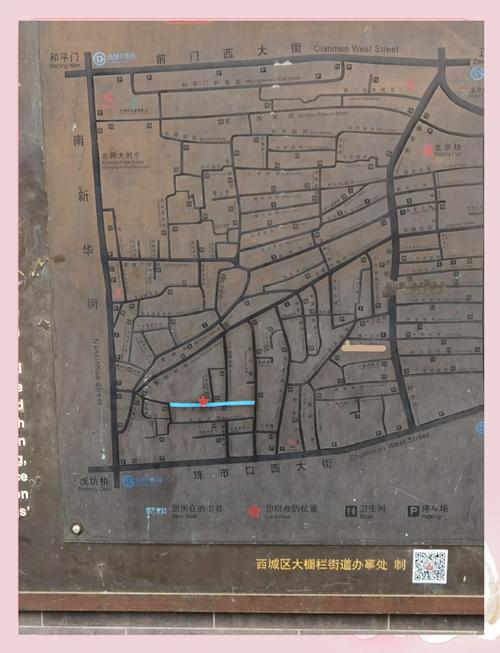

要说北京的小巷子,咱得先掰扯清楚概念。现在二环里那些挂着"重点保护"牌子的胡同,确实还留着七八百条。但您要是想找纯粹原生态的,那可真得费点劲了。就拿我最近常去的杨梅竹斜街来说,石板路倒是原装的,可临街院墙上新装的智能导览屏,冷不丁就蹦出个全息投影的老北京叫卖声,能把新人吓一激灵。

您可能要问,这些巷子现在都成景点了,原住民咋办?这事儿我跟街口修鞋的老张头唠过。老爷子嘬着烟袋说:"以前家家门口堆蜂窝煤,现在改摆多肉植物了。要说方便嘛,厕所倒是都改成智能感应冲水的了,就是这每月380块的胡同停车位,真够喝一壶的。"

🌆 新老交替的活标本

要说最魔幻的地界儿,还得数前门西河沿。您往东走二百米是正阳门火车站遗址,往西溜达两步就能看见区块链创业园区的玻璃幕墙。中午饭点儿最热闹——穿大褂蹬布鞋的爷叔,和套着VR眼镜的码农,都在同个煎饼摊前排着队。

这里头有个特有意思的现象:老住户的院门口挂着"五星文明庭院"的金属牌,隔壁刚改造完的四合院民宿,门框上却贴着"元宇宙入口"的荧光贴纸。您说这违和吧?可每天来打卡的年轻人乌泱乌泱的,据说周末还得限流。

📊 数据不会说谎

根据2024年文旅局的最新统计:- 东城区现存完整胡同院落3862处- 胡同游年接待游客超过800万人次- 传统杂货铺转型网红小店的成功率高达73%- 居民自发组织的"胡同守护者联盟"已有47个

不过有意思的是,调查显示游客最在意的前三名分别是:1. 原生态生活气息(68%)2. 拍照出片效果(55%)3. 能不能偶遇名人故居(42%)

🤔 胡同到底该不该变?

哎,说到这儿,可能有人要吐槽了:改造过的胡同还算正经胡同吗?要我说啊,这事儿得看怎么改。去年南锣鼓巷搞"全商业街改造",结果被网友骂得狗血淋头。可您再看看杨梅竹斜街的渐进式更新,既保留了老粮店改的社区食堂,又添了AR导航系统,现在连八十多岁的王奶奶都能用手机查垃圾分类时间表。

有个现象特值得琢磨:现在年轻人租胡同平房的,反而不爱选精装修的。我认识个北大考古系的研究生,专门找没改造过的老院子住,说是要"沉浸式体验城市考古"。结果住进去三个月,自己掏钱装了地暖——所以说理想和现实之间,差着十个老房管所呢!

🌟 未来会怎样?

眼下最让我揪心的是,有些胡同为了招揽游客,把院墙刷得跟影视基地似的。您说这青砖它本来就不是这个色儿啊!上周在国子监街,亲眼看见个大爷拿着手机跟刷墙工人理论:"我这存着1957年的老照片呢,您这漆色差着两度呢!"

不过也有暖心的。上个月在方家胡同,碰见个智能垃圾箱在教胡同大妈英语:"Paper is 可回收垃圾,Peel is 厨余垃圾..."大妈乐得直拍大腿:"好家伙,活了大半辈子,倒让个铁皮盒子给上课了!"

说到底,北京的小巷子就像块老怀表,既要擦亮表盘让人看清时间,又不能把里头的机芯全换了。现在有些院子门前的二维码标牌,扫出来能看百年前的老照片对比,这招我觉得挺妙——既让新技术派上用场,又没把老底子给盖喽。

您要问我的态度?反正每个周末我还是爱往胡同里钻。就算碰上哪个院儿突然改成咖啡馆了,至少还能闻着磨豆子的香味,听街坊们扯闲篇儿。这烟火气啊,可比那些仿古建筑真实多了!

分享让更多人看到