称作中圈大圈小圈女。 随着时间的推移,这个词语被越来越多的人使用,逐渐演变

称作中圈大圈小圈女。 随着时间的推移,这个词语被越来越多的人使用,逐渐演变

(正文开始)

🌍 你听说过"中圈大圈小圈女"吗?

2025年3月25日,这个原本普通的工作日,因为某短视频平台突然爆出#圈女分类学#的热搜变得不平凡。办公室里的李婷端着咖啡凑过来:"哎你说,他们现在连女生都要分三六九等了吗?"我看了眼手机里刷屏的讨论,心想:这事怕是要从三年前说起了...

🕵️♀️ 这词到底怎么冒出来的?

说来有意思,"中圈大圈小圈女"最初是2023年某高校贴吧里的自嘲梗。当时几个女生在吐槽:"咱们这种天天泡图书馆的,既不是学霸也不是学渣,算'中圈女'吧?"没想到这随口一说,半年后竟成了全网热词。

关键转折点在2024年双十一。某电商平台发布《Z世代消费报告》,用这三个词划分了不同消费群体:- 🛍️ 大圈女:月均消费2万+,专柜常客- 🧋 中圈女:消费5千-1万,热衷网红店打卡- 📚 小圈女:消费<3千,偏爱二手平台

这数据一公布,立刻引发全民对号入座。抖音上#我是什么圈#挑战三天播放破10亿,连广场舞大妈都跟着凑热闹:"咱们跳《酒醉的蝴蝶》的算'夕阳红圈'不?"

🤔 为啥突然就火出圈了?

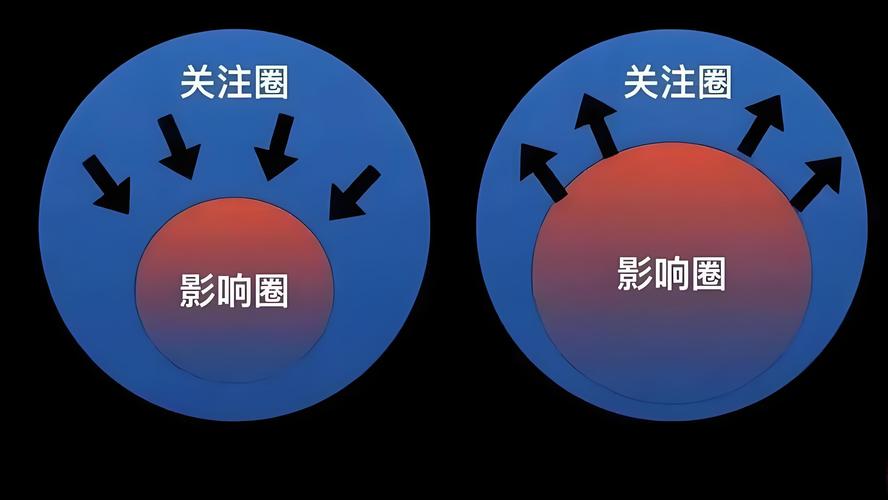

和北京语言大学的王教授聊这事,他推了推眼镜:"现在年轻人就爱搞这种'精准定位'。说白了,这词能火起来,全靠三大推手:"1. 社交媒体的标签化需求(短视频平台推波助澜)2. 消费主义的话术包装(商家巴不得你分类消费)3. 年轻人的身份焦虑(总想给自己找个位置)

不过话说回来,这分类真的科学吗?我采访了上海某调研机构的张主任,他甩过来一组数据:"我们上个月刚做的抽样调查显示,67%的00后女生认为这种划分'既贴切又荒谬'"。这话说得,跟绕口令似的。

💥 争议可比台风来得猛

就在上周,深圳某公司招聘启事写着"优先考虑中圈及以上女性",直接被网友骂上热搜。当事人事经理委屈巴巴:"我们是想找消费能力强的带货主播啊..."这事儿闹得,连人民日报都出来评论:"警惕标签化思维侵蚀职场公平"。

不过也有支持的声音。广州的95后创业者小林跟我说:"我们做女装电商的,现在都按这三个圈层设计产品线。去年双十一,大圈款销售额同比涨了300%呢!"说着还给我看后台数据——好家伙,还真不是吹牛。

👀 我的亲眼所见

上周去杭州出差,在网红街亲眼见识了"三圈同框"的名场面:- 大圈女挎着爱马仕在街拍- 中圈女举着奶茶等拍照位- 小圈女蹲在角落拍二手平台素材

最绝的是,这三波人居然在同一条街上和平共处。路过的大爷操着杭普话嘀咕:"现在的小姑娘,比我们当年种水稻还会分门别类咧!"

🌈 未来会怎么变?

和互联网观察家老罗聊这个,他点了根烟:"要我说啊,这词明年准变味。现在已经有'破圈女''跨圈女'的新说法了,搞不好哪天出来个'甜甜圈女'..."话音未落,我俩都笑喷了。

不过说正经的,从传播学角度看,这类网络热词的生命周期通常就18-24个月。但不可否认的是,它确实戳中了当下社会的某些痛点——关于身份认同,关于消费分层,关于社交圈层。

我的两点私货观点:

1. 这波"圈女"热潮,本质上反映了年轻人既想特立独行又渴望归属感的矛盾心理。就像我表妹说的:"说自己是大圈女怕被骂炫富,说小圈女又怕显得寒酸,最后都抢着当中圈女——安全区嘛!"

2. 商家别高兴太早。最新数据显示,23%的00后开始主动"混圈消费",今天买奢侈品明天淘二手,明摆着不按套路出牌。要我说啊,这届年轻人精着呢,哪是几个标签就能框住的?

(全文完)

分享让更多人看到